LP(ランディングページ)は、商品やサービスの販売促進に欠かせないマーケティングツールとして広く活用されています。しかし、単にページを作成するだけでは十分な効果を得られない場合があります。

本記事では、LPのSEO対策について、基礎から実践的な施策まで詳しく解説します。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

ランディングページとは?

ランディングページ(Landing Page)は、直訳すると「着地ページ」を意味します。その名の通り、ユーザーが広告やリンクをクリックした後に最初に訪れる「着地点」となるWebページのことを指します。

検索エンジンやSNS、メールマガジンなど、さまざまな入口から誘導されたユーザーを受け入れる重要な役割を担っています。

ランディングページの広義と狭義の意味の違い

ランディングページの意味は、広義と狭義の2つに分類されます。広義では、ユーザーが初回にアクセスするすべてのページを指します。企業のトップページや、商品の個別ページなども含まれます。一方、狭義では、商品やサービスの購買意欲を高めることに特化した専用ページを意味します。

商品販売のためのセールスページや、サービス紹介に特化したページなどが該当し、マーケティングの現場で一般的に「LP」と呼ばれるのは、この狭義の意味におけるものです。

【ランディングページの意味の違い】

| 意味 | 具体例 | |

|---|---|---|

| 広義 | ユーザーが初回にアクセスするページ | トップページ、個別ページなど |

| 狭義 | 商品・サービスの購買意欲を高めるための専用ページ | 商品販売LP、サービス紹介LPなど |

ランディングページに求められる役割

ランディングページには3つの重要な役割があります。第一に、ユーザーの行動促進です。資料請求やサービス申し込み、商品購入といった具体的なアクションを促すことが求められます。例えば、ECサイトのランディングページでは「今すぐ購入」というボタンをクリックさせることを目標とし、クリック率30%以上を数値目標として設定することがあります。

第二に、売上増加への貢献です。商品やサービスの魅力を効果的に伝え、購買につなげることで直接的な売上貢献を果たします。

第三に、見込み客の発掘です。無料サービスの体験や資料請求などの軽めの目標を設定し、将来の顧客となり得る見込み客情報を収集します。

一般的なWebサイトとランディングページの違い

一般的なWebサイトとランディングページでは、その特徴に違いがあります。Webサイトは情報提供を主な目的とし、企業情報や商品説明、お知らせなど、多岐にわたる情報を複数のページで構成します。

【Webサイトとランディングページの違い】

| 項目 | 一般的なWebサイト | ランディングページ |

|---|---|---|

| 目的 | 情報提供が主 | 行動促進が主 |

| 構造 | 複数ページ | 単一または限定的 |

| 導線 | 多方向 | 一方向 |

| コンテンツ量 | 多い | 必要最小限 |

ユーザーは目的に応じてさまざまなページを自由に行き来できます。一方、ランディングページは行動促進を主な目的とし、単一のページ、もしくは限定的なページ数で構成され、商品購入や資料請求といった特定のゴールに向けて、ユーザーを一方向に導きます。コンテンツは必要最小限に抑え、ユーザーの意思決定に必要な情報のみを効果的に提示する設計となっています。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

ランディングページの種類と特徴

ランディングページには主に「1ページ完結型」と「サイト型(カテゴリまとめ型)」の2つの種類があります。それぞれが異なる特徴と活用方法を持っているため、目的に応じて使い分けることが重要です。

1ページ完結型の特徴と課題

1ページ完結型のランディングページは、商品やサービスの訴求からコンバージョンまでを1つのページで完結させる形式です。主な特徴として、他のページへの遷移を極力避け、ユーザーの注目を購入や申し込みといった特定のアクションに集中させる設計となっています。

特に、即時の購買決定を促したい化粧品やダイエット商品、期間限定キャンペーンなどで高い効果を発揮します。

しかし、1ページ完結型のランディングページには課題もあります。SEOの観点では検索エンジンからの評価が得られにくく、自然検索からの流入を期待することは困難です。また情報量が限られるため、商品やサービスの詳細な説明が必要な場合には不向きといえます。

サイト型(カテゴリまとめ型)の特徴と課題

サイト型のランディングページは複数のページで構成され、商品やサービスをカテゴリごとに整理して提供する形式です。豊富な情報量を活かして、ユーザーのさまざまな疑問や不安に対応できる点が特徴的です。

また、通常のWebサイトに近い構造を持つため、SEO効果も期待できます。

一方で、サイト型のランディングページには制作や運用面での課題があります。複数ページの制作が必要となるため、初期コストが高額になる傾向です。

それぞれのランディングページに適した活用方法

ランディングページの選択は、商品やサービスの特性を第一に考慮する必要があります。例えば、高額商品や法人向けサービスの場合、詳細な説明や導入事例、サポート体制などの情報が求められるため、サイト型が適しています。

一方、ECサイトでの商品販売や期間限定キャンペーンなど、即時の購買を促したい場合は1ページ完結型が効果的です。

ランディングページがSEOに弱いとされる主な理由

ランディングページは、高いコンバージョン率を目指す設計が特徴的ですが、それがSEO面では弱点となっています。その主な理由として、まずコンテンツの薄さが挙げられます。特に1ページ完結型ではデザイン要素が多く、検索エンジンが評価する十分なテキスト量を確保しにくい傾向があります。

また、ユーザーが他ページに移動しないよう設計されているため、内部リンク構造が弱く、サイト評価の面でマイナスになりがちです。

さらに、コンバージョンを重視するあまり、ユーザーの情報収集ニーズを満たせず、滞在時間が短くなってしまいます。加えて、一度作成したら更新頻度が低くなりがちなため、鮮度の高いコンテンツとして評価されにくいという問題もあります。そして、多くのランディングページが似た構成や内容となりやすく、独自性や専門性の面で他サイトと差別化できていないことも、検索順位が上がりにくい原因となっています。これらの特性がランディングページのSEO面での弱点として作用しているのです。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

ランディングページの効果的なSEO対策手法

ランディングページのSEO対策は、Googleの検索品質評価ガイドラインに沿って実施することが重要です。特に「E-E-A-T(経験・専門性・信頼性・権威性)」と「YMYL(Your Money Your Life)」の概念を理解し、ユーザーにとって価値のある情報を提供することが求められます。

具体的には、商品やサービスの詳細な説明、専門家による監修、信頼できる情報源の引用などを取り入れていきましょう。

基本的なSEO対策実施手順

SEO対策は、キーワード選定からコンテンツ設計、技術的対策、効果測定までの一連の流れで進めていきます。それぞれのステップで適切な施策を実施することで、より効果的なSEO対策が実現できます。

①キーワード選定

キーワード選定では、「Googleキーワードプランナー」や「Ubersuggest」などのツールを活用して、検索ボリュームとキーワードの難易度を確認します。

まずは月間検索数が100〜1,000程度の中規模キーワードを狙うのが効果的です。また「商品名 口コミ」「サービス名 比較」といった関連キーワードも抽出し、コンテンツの幅を広げていきましょう。

②コンテンツ設計

コンテンツ設計では、選定したキーワードを自然な形で盛り込みながら、ユーザーの検索意図に応える情報を提供します。主要なセクションには見出しタグ(h1〜h6)を適切に使用し、文章は読みやすい1段落200〜300文字程度に分割します。

画像やグラフも効果的に活用し、「AIDA」や「PREP法」などのフレームワークを用いて説得力のある構成を心がけましょう。

③技術的対策

技術的なSEO対策では、ページの表示速度改善が重要な要素となります。具体的には、Google PageSpeed Insightsを使用して現状の速度を計測し、画像の最適化やJavaScriptの軽量化などを実施していきましょう。

モバイルでの表示速度は3秒以内を目標とし、Core Web Vitalsの各指標(LCP:2.5秒以内、FID:100ミリ秒以内、CLS:0.1以下)もクリアすることが望ましいです。

またスマートフォン対応として、レスポンシブデザインの実装が必須となっています。viewport設定やメディアクエリを適切に使用し、さまざまな画面サイズで最適な表示を実現することが重要です。Screaming Frogなどのツールを活用して、モバイルフレンドリーテストも定期的に実施しましょう。

④効果測定

効果測定では、Google Analyticsを中心としたデータ分析が重要です。具体的な指標として、オーガニック検索からの流入数、直帰率(目標値40%以下)、平均セッション時間(目標値2分以上)、ページ/セッション数(目標値2ページ以上)などを定期的にモニタリングします。

これらの指標が目標値に達していない場合は、コンテンツの質や導線の見直しを検討する必要があります。

検索順位の変動は、Google Search ConsoleやRank Trackerなどのツールで追跡します。主要なキーワードについて週次でレポートを作成し、順位変動の要因分析と対策を実施しましょう。特に、コアアルゴリズムのアップデート時期には注意深く監視しましょう。

SEO対策に適したランディングページ構造の設計

ランディングページでSEO対策するときに重要な構造設計のポイントを見ていきます。

【ランディングページ構造設計のポイント】

| 要素 | 最適化ポイント |

|---|---|

| URL設計 | ・階層構造 ・キーワード含有 |

| ページ構成 | ・適切な階層化 ・サイトマップ設計 |

| レイアウト | ・コンテンツの配置 ・スクロール動線 |

構造設計においてはまず、URL設計が重要です。階層構造を意識し、「example.com/service/category/product」のように論理的な構造にすることで、検索エンジンの理解を促進します。URLにはターゲットキーワードを自然な形で含め、短く簡潔な設計を心がけましょう。

ページ構成では、情報の階層化が重要となります。トップページから下層ページへの自然な導線を設計し、各ページの役割を明確にします。XMLサイトマップを作成して検索エンジンのクローラーに適切なページ構造を伝えることも効果的な手法です。

レイアウト面では、コンテンツの重要度に応じた配置を意識します。ユーザーの視線の動きを考慮し、重要な情報を画面上部に配置するとともに、スクロールによって自然に情報を理解できる動線設計が必要です。特に近年はモバイルファーストインデックスへの対応が重要で、スマートフォンでの表示を最優先した設計が求められます。

コンテンツ最適化のポイント

以下のようなコンテンツの最適化は、ユーザーと検索エンジンの両方に価値を提供する必要があります。

- タイトルタグの最適化

- メタディスクリプションの設定

- 見出し構造の設計

- 本文の品質向上

単にキーワードを詰め込むのではなく、適切な構造とコンテンツの質を両立させることが大切です。

タイトルタグの最適化

タイトルタグは検索結果の一番目立つ部分であり、ユーザーの興味を引く役割を担います。検索結果上で切れないよう全角30文字程度を目安に設定し、主要なキーワードは文頭に配置しましょう。

例えば「スキンケア化粧水 | 40代向け高保湿タイプ | ブランド名」のように、キーワード、特徴、ブランド名の順で配置すると効果的です。また、競合との差別化を意識し「初回半額」「24時間対応」など、独自の強みを含めることでクリック率の向上が期待できるでしょう。

メタディスクリプションの設定

メタディスクリプションには、検索結果でページの概要を効果的に伝える説明文を設定します。全角120文字程度を目安に、ターゲットキーワードを自然な形で含めながら、ページの価値を簡潔に伝えましょう。

「業界20年の実績と独自技術で、肌悩みに合わせた最適なスキンケアをご提案。1万人以上の満足の声と30日間返金保証で安心」のように、具体的な数値や実績、特徴を盛り込むことでユーザーの信頼感を高めることができます。

見出し構造の設計

見出し構造は、ページの内容を論理的に整理し、ユーザーの情報収集をサポートします。h1タグはページのメインテーマを表す見出しとして1つだけ設置し、続くh2、h3タグで段階的に情報を掘り下げていきましょう。

「製品の特徴」「使用方法」「お客様の声」など、ユーザーが知りたい情報を見出しから即座に把握できる構成にすることが大切となっています。

本文の品質向上

本文では、ユーザーの課題解決に直結する情報を提供することが重要です。商品の特徴や使用方法、期待される効果など、具体的で実用的な情報を盛り込みましょう。

また、「約92%のユーザーが効果を実感」「平均33%のコスト削減を実現」といった具体的な数値データや、「皮膚科医が推奨」などの専門家の見解を含めることで、コンテンツの信頼性が高まります。

内部リンク構造の改善方法

続いて内部リンク構造の改善方法について説明します。効果的な内部リンク構造を実現するためには、いくつかのポイントに注目しましょう。

【内部リンク改善のポイント】

| 項目 | 改善方法 |

|---|---|

| アンカーテキスト | キーワードを含む自然な表現 |

| リンク位置 | ユーザー目線での適切な配置 |

| リンク数 | 適切な密度の維持 |

| 階層構造 | クリック数の最適化 |

まず、アンカーテキストは単にキーワードを羅列するのではなく、文脈に自然に溶け込むような表現を心がけましょう例えば「詳しい情報はこちら」といった一般的な表現ではなく、「SEO対策の具体的な実践方法」のように、内容を具体的に示す表現を使用することで、ユーザーの理解を促進できます。

リンクの配置位置についても、戦略的な検討が必要です。ユーザーが必要とする情報にスムーズにアクセスできるよう、コンテンツの文脈に応じた適切な位置にリンクを設置しましょう。

また、適切なリンク密度の維持も重要です。過度なリンクの設置はユーザビリティを損なう可能性があるため、1ページあたりの適切なリンク数を意識しながら構成を行います。

さらに、サイト全体の階層構造を最適化することで、重要なページへのクリック数を最小限に抑えることができます。

モバイルファーストインデックスへの対応

ウェブサイト運営において、モバイル対応は必須となっています。レスポンシブデザインの実装では、画面サイズに応じて柔軟にレイアウトが変化する仕組みを構築しましょう。これにより、デスクトップからスマートフォンまで、あらゆるデバイスで最適な表示が可能となります。

読み込み速度の最適化も重要です。画像の圧縮やキャッシュの活用、不要なスクリプトの削除など、さまざまな手法を組み合わせることで、ページの表示速度を向上させることができます。特にモバイル環境では、通信速度の制約を考慮した最適化が求められます。

ユーザビリティの向上においては、タップターゲットのサイズ調整やスクロールの操作性改善など、モバイル特有の操作性に配慮した設計が必要です。

コンテンツの可読性確保では、モバイル画面での快適な読書体験を提供するため、適切な行間やフォントサイズの設定を行いましょう。

ランディングページのSEO効果を高める運用施策

ランディングページのSEO効果を長期的に高めるためには、作るだけでなく継続的な運用が重要です。日々のアクセスデータを分析し、ユーザーの行動から学びながら、コンテンツやデザインを少しずつ改善していくことで、検索順位とコンバージョン率の両方を高めることができます。ここでは、具体的な運用方法を解説します。

アクセス解析に基づく改善ポイント

Google Analyticsなどのツールを使って、ランディングページのアクセス数や滞在時間、直帰率などのデータを定期的にチェックしましょう。例えば直帰率が60%を超えるページについては、ファーストビューの改善やコンテンツの充実化が必要となります。また、平均滞在時間が2分を下回るページは、より詳細な情報提供や関連コンテンツへの誘導強化を検討しましょう。

Google Search Consoleでは、検索クエリや表示順位、クリック率などの詳細なデータを確認できます。

ヒートマップツールでは、ユーザーの実際の行動パターンを可視化できます。クリックやスクロールの集中箇所を分析し、重要なコンテンツやCTAボタンの配置を最適化することができます。

【分析ツールと活用方法】

| ツール | 分析項目 | 改善ポイント |

|---|---|---|

| Google Analytics | アクセス数・滞在時間 | 流入改善・コンテンツ最適化 |

| Search Console | 検索クエリ・順位 | キーワード戦略の見直し |

| ヒートマップ | クリック・スクロール | UI/UXの改善 |

コンバージョン率を意識した導線設計

SEO対策でアクセスを増やしても、最終的な成果(資料請求や購入など)につながらなければ意味がありません。そのため、導線設計はユーザーの自然な行動フローに沿って構築する必要があります。まずファーストビューでは、3秒以内に価値提案が伝わる構成が重要です。

例えば「業界シェアNo.1」「導入実績3,000社突破」といった信頼性を示す要素と、「初期費用0円」「30日間返金保証」などの不安解消要素を組み合わせることで、効果が期待できます。

CTAの配置は、ユーザーの検討段階に応じて適切に設定します。ページ上部では「資料請求」「無料相談」など、ハードルの低いアクションを促し、商品やサービスの詳細説明を経た後に「申し込み」「購入」といった本格的なコンバージョンへと誘導していきましょう。

ユーザー行動分析の活用方法

ユーザー行動分析は、ウェブサイトの改善において重要な指針となります。効果的な分析と活用方法は以下のとおりです。

【ユーザー行動分析の方法】

| 分析項目 | 分析方法 | 活用方法 |

|---|---|---|

| 滞在時間 | 時系列分析 | コンテンツの改善 |

| 離脱率 | ページ別分析 | 導線の見直し |

| クリック率 | 要素別分析 | CTAの最適化 |

滞在時間の分析では、時系列データを用いてユーザーの閲覧パターンを把握することができます。例えば、平均滞在時間が3分を下回るページについては、コンテンツの質や構成を見直す必要があるかもしれません。特に記事型のコンテンツでは、導入部分の魅力度向上や、見出しの適切な配置によって読者の興味を維持することが可能となります。

離脱率については、ページごとの詳細な分析が効果的な改善につながります。トップページからの直帰率が高い場合、ファーストビューの改善や、ユーザーニーズに合致した情報の提供が求められるでしょう。

クリック率の分析では、ページ上の各要素別の効果測定が重要となります。特にCTAボタンの配置や色使い、テキストの表現方法によって、成果が大きく変わることがあるため、A/Bテストを行うことも効果的です。

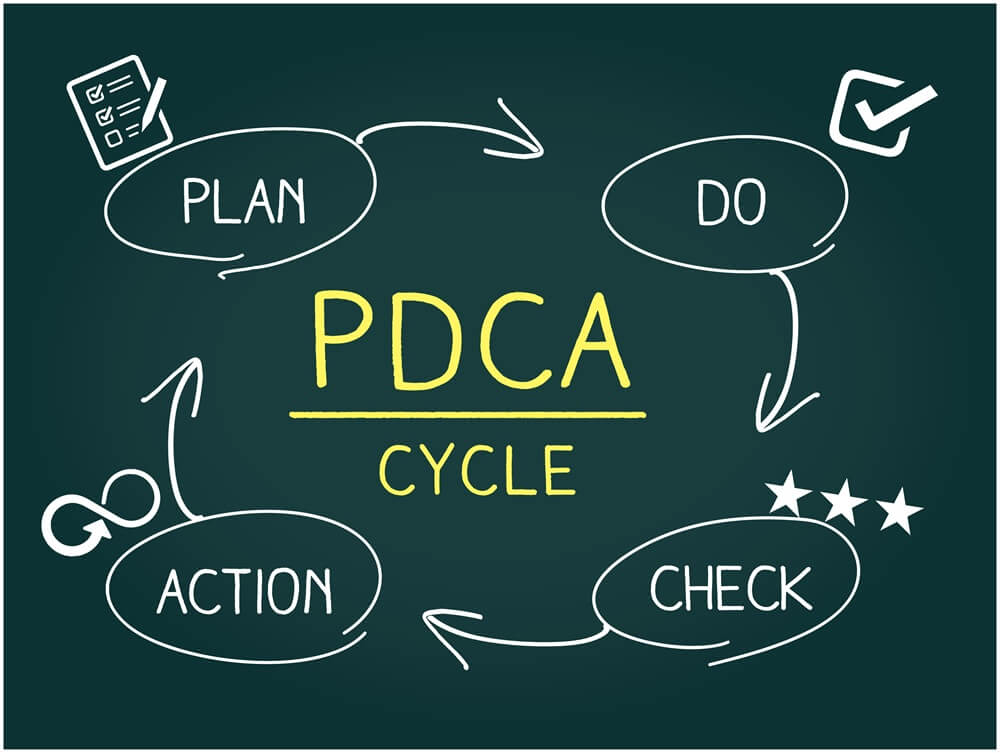

継続的な効果測定と改善サイクル

SEO対策は一度やって終わりではなく、継続的な改善が必要です。PDCAサイクルを定期的に回しましょう。検索キーワードのトレンドは常に変化するため、3ヶ月に一度はキーワード調査を行い、新しいキーワードがないか確認します。各フェーズにおける具体的なアクションを以下にまとめました。

【効果測定と改善サイクルの具体的プロセス】

| フェーズ | 実施項目 | 具体的なアクション | 使用ツール |

|---|---|---|---|

| Plan(計画) | ・現状分析 ・課題抽出 ・目標設定 | ・データ収集 ・KPI設定 ・改善計画立案 | ・Google Analytics ・Search Console ・ヒートマップツール |

| Do(実行) | ・コンテンツ改善 ・技術的改善 ・UI/UX改善 | ・コンテンツ更新 ・META情報最適化 ・CTA改善 | ・CMS ・A/Bテストツール ・ページスピード測定ツール |

| Check(評価) | ・データ収集 ・効果測定 ・KPI確認 | ・アクセス解析 ・順位チェック ・CVR分析 | ・アクセス解析ツール ・順位チェックツール ・コンバージョン計測ツール |

| Action(改善) | ・分析結果の検証 ・改善点の特定 ・次期計画立案 | ・効果検証 ・新規施策検討 ・目標値の見直し | ・レポーティングツール ・タスク管理ツール ・プロジェクト管理ツール |

また、競合サイトも定期的にチェックし、良い点は取り入れ、自社の強みはさらに強化します。Googleの検索アルゴリズムは頻繁に更新されるため、最新の変更情報をチェックし、必要に応じて対策を講じることも大切です。古くなった情報や価格、データなどは定期的に更新し、常に最新の状態を保つよう心がけましょう。

このように地道に改善を続けることで、少しずつSEO効果とコンバージョン率の両方を高めていくことができるでしょう。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

ランディングページのSEO対策における注意点と課題

ランディングページのSEO対策を効果的に実施するには、いくつかの注意点と課題があります。典型的な失敗事例として、キーワードの過剰な詰め込みや低品質なコンテンツの大量生成などが挙げられます。

これらはGoogleのアルゴリズムによって低評価となり、むしろ順位低下を招く可能性があるため注意しましょう。

十分なコンテンツ量を確保する

適切なコンテンツ量は、ページの目的や業界によって異なりますが、一般的な目安として1ページあたり2,000〜3,000文字の本文を確保することが推奨されます。ただし、単に文字数を増やすだけでなく、ユーザーにとって価値のある情報を提供することが重要です。

質の高いコンテンツとは、具体的な事例や数値データ、専門家の見解など、信頼性の高い情報を含むものを指します。

更新頻度については、メインコンテンツは3ヶ月に1回、ニュースやブログは週1回程度の更新が目安です。リソース配分では、社内でのコンテンツ制作体制の構築や、外部ライターの活用を検討しましょう。

適切な方法で被リンク獲得する

外部サイトからの被リンク(バックリンク)はSEO効果を高めます。被リンク獲得には、主に以下3つの方法があります。

【被リンク獲得の方法】

| 獲得方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| コンテンツマーケティング | 自然な獲得 | 時間がかかる |

| プレスリリース | 信頼性が高い | コストが必要 |

| SNS活用 | 拡散が期待できる | 効果が不安定 |

コンテンツマーケティングによる被リンクは、業界のトレンドや調査結果を公開したり、記事内で、特定の人や組織などを取り上げることで獲得することができます。時間はかかりますが、自然な形で高品質な被リンクを獲得できる利点があります。

プレスリリースは、新商品のリリースや事業展開など、ニュース性のある情報を配信することで、メディアからの被リンクを獲得する方法です。配信費用は1回あたり5〜10万円程度必要ですが、大手メディアからの被リンクは高い効果が期待できます。

SNS活用では、インフルエンサーとのコラボレーションや、ハッシュタグキャンペーンなどを通じて拡散を図ります。効果は不安定ですが、若年層向けの商材では高い効果を発揮する可能性があります。

広告運用との併用戦略を立てる

SEO対策は効果が出るまで時間がかかるため、特に新しいランディングページの場合は広告との併用が効果的です。リスティング広告(検索連動型広告)やSNS広告を活用して、SEO効果が出るまでの間も安定した流入を確保しましょう。

SEOと広告は競合するものではなく、相互に補完し合う関係です。例えば、競争が激しすぎて上位表示が難しいキーワードは広告で対応し、競争が少ないロングテールキーワード(より具体的な複合キーワード)はSEOで狙うという分担も有効です。

また、一度サイトを訪れたユーザーに再度アプローチする「リターゲティング広告」も効果的です。SEOで獲得したユーザーに対して、後日広告を表示することで、購入や申し込みの確率を高められます。

広告運用で得られたデータ(効果の高いキーワードや文言など)はSEO対策にも活かせます。逆に、SEOで上位表示できているキーワードは広告費を抑えるなど、両者のデータを相互に活用することで、効率的なマーケティングが可能になります。

SEOと広告を併用することで、短期的な成果と長期的な基盤づくりの両方を進められます。それぞれの特性を理解し、目的に応じて最適なバランスで活用しましょう。

まとめ

ランディングページのSEO対策は、通常のサイトとは異なるアプローチが必要です。コンテンツの充実、適切なキーワード選定、技術的な最適化を基本としながら、ユーザーの行動データを分析し、継続的に改善することが成功の鍵となります。1ページ完結型かサイト型かという特性に合わせた対策を選び、内部リンク構造を工夫し、モバイル対応も徹底しましょう。

SEOと広告を組み合わせ、短期的な集客と長期的な自然流入のバランスを取ることも重要です。地道な改善を続ければ、検索上位表示とコンバージョン獲得の両立が可能になります。