インターネット上で集客を成功させるには、検索エンジンへの対策が不可欠です。本記事では、Googleの検索結果で上位表示を実現するための体系的なアプローチを解説します。

誰もが実行できる効果的なテクニックを体系的に紹介し、長期的に効果のある対策方法をご案内します。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

検索順位とは?

Webサイトの検索順位は、Googleなどの検索エンジンで特定のキーワードを検索した際に、そのサイトが何番目に表示されるかを示す指標です。

インターネット上で情報を探す際、多くのユーザーは検索エンジンを利用します。作成したコンテンツが、検索結果の上位に表示されることで、より多くの訪問者を獲得できる可能性が高まります。

検索順位が上位であることは、そのWebサイトがユーザーにとって価値のある情報を提供していると検索エンジンから評価されていることを意味します。

検索エンジンの基本的な仕組み

検索エンジンは、主に3つの重要なプロセスを経て検索結果を表示しています。

まず1つ目は「クローリング」と呼ばれる処理です。Googleボットなどのクローラーが、インターネット上のWebサイトを巡回し、新しいページや更新された内容を発見します。

このクローラーは、リンクをたどりながら次々と新しいページを見つけ出し、それらの情報を収集していきます。

2つ目のプロセスは「インデックス」です。クローリングで収集された情報は、検索エンジンのデータベースに保存され、整理されます。この段階で、ページの内容、画像、動画などのマルチメディアコンテンツ、メタデータなどが分析され、検索可能な形式に変換されます。

インデックスされた情報は、ユーザーが検索を行った際に即座に結果を表示できるよう、効率的に管理されています。

3つ目は「ランキング」です。ユーザーが検索キーワードを入力すると、検索エンジンは独自のアルゴリズムを用いて、インデックスされたページの中から最も関連性の高いものを選び出し、順位付けを行います。このランキングには、コンテンツの質、ユーザー体験、モバイル対応、ページの読み込み速度など、200以上の要因が考慮されています。

検索順位が重要な理由

検索順位はウェブサイトのアクセスに直接的な影響を与えます。

| 順位 | クリック率 |

|---|---|

| 1位 | 13.94% |

| 2位 | 7.52% |

| 3位 | 4.68% |

| 4位 | 3.91% |

| 5位 | 2.98% |

参考: CTR Research Study(seoClarity)

検索結果1位のウェブサイトは約13.94%というかなり高いクリック率を獲得しています。2位になると7.52%とほぼ半減し、3位ではさらに4.68%まで低下します。

この数字が示すように、上位表示されることで見込み客からのアクセスが飛躍的に増加します。特に1位と2位の間には約2倍の開きがあり、トップ表示の重要性が際立っています。検索順位の向上は、単なる表示位置の改善だけでなく、実際の集客力やコンバージョン率の向上にも直結するのです。

Googleのアルゴリズムの評価基準

Googleは複数の要因を総合的に評価して検索順位を決定しています。その中で最も重視されているのが「コンテンツの質」です。

ユーザーにとって価値のある、独自性の高い情報を提供することが求められています。単なる情報の羅列ではなく、実践的なアドバイスや深い洞察を含むコンテンツが高く評価されることになります。

また、ユーザビリティも重要な評価基準となっています。サイトの読み込み速度、モバイル対応、ナビゲーションの使いやすさなど、訪問者が快適に情報を得られる環境を整備することが必要不可欠です。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

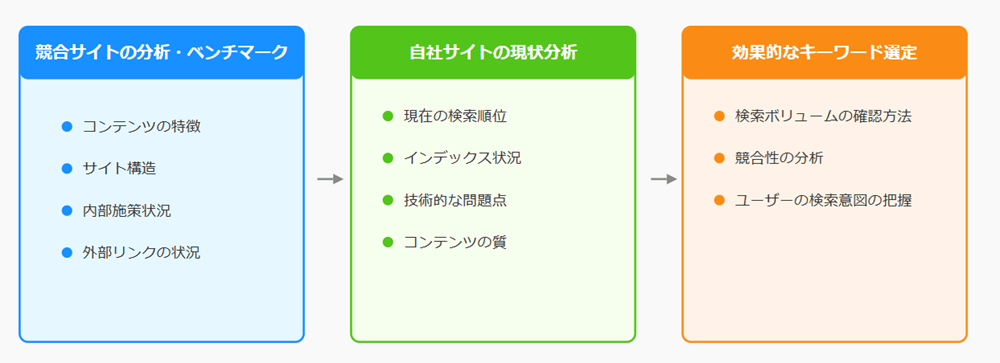

検索順位を上げるための準備

SEOによって検索順位を向上させるには、準備と計画が必要です。正確な現状分析と立案を行うことで、その後の施策がスムーズに進みます。

まずは基本的な準備から始めていきましょう。

競合サイトの分析・ベンチマーク

検索上位に表示されている競合サイトを分析することで、ヒントが得られます。

- コンテンツの品質チェック

- サイト構造

- 内部施策状況

- 外部リンクの状況

まず見るは、競合サイトのコンテンツの品質です。上位表示されているページの文字数、構成、使用している画像やデータの質、更新頻度などを詳細に調査することで、求められているコンテンツの水準が見えてきます。

サイト構造の分析も重要なポイントとなります。カテゴリーの分け方、URLの設計、内部リンクの張り方など、情報設計の観点から競合サイトの特徴を把握することが大切です。特に、内部リンク、ユーザーの導線設計や回遊性の向上につながる要素は重点的にチェックしましょう。

外部リンクの状況分析では、どのような品質のサイトからリンクを獲得しているか、リンクの文脈は適切か、リンク数の推移はどうなっているかなどを確認します。これらの情報は、自社のリンク構築戦略を立てる際の重要な指標となるはずです。

自社サイトの現状分析

自社サイトの現状を正確に把握するには、Googleサーチコンソールを活用した分析が効果的です。

- 現在の検索順位

- インデックス状況

- 技術的な問題点

- コンテンツの質

現在の検索順位やクリック率、表示回数などの基本的なデータを確認し、改善が必要なキーワードや課題のあるページを特定していきます。

インデックス状況の確認も重要な分析ポイントです。クロールエラーの有無、インデックスされているページ数、重複コンテンツの問題などを精査します。特に、重要なページが適切にインデックスされているか、不要なページがインデックスされていないかの確認は欠かせません。

技術的な問題点の洗い出しでは、サイトの読み込み速度、モバイル対応状況、HTTPSの設定、構造化データの実装状況などをチェックします。これらの技術的要素は、検索エンジンによる評価に直接影響を与える要因となっています。

コンテンツの質に関する分析では、既存コンテンツの充実度、更新頻度、ユーザーニーズとの適合性などを評価します。アクセス解析ツールを使用して、ユーザーの行動データを分析し、コンテンツの改善点を洗い出すことも有効な手段となります。

これらの分析結果を総合的に判断し、優先順位をつけて改善施策を実施していくことが、継続的な順位向上につながるのです。

効果的なキーワード選定

キーワード選定の最初のステップは、検索ボリュームの確認です。Googleキーワードプランナーを活用することで、各キーワードの月間検索数を把握できます。ただし、検索ボリュームは選定の一要素に過ぎないことを理解しておく必要があります。

| キーワード種別 | 特徴 | 狙いやすさ |

|---|---|---|

| ビッグキーワード | 検索数が多い | 難しい |

| ミドルキーワード | 中程度の検索数 | 中程度 |

| スモールキーワード | 検索数が少ない | 比較的容易 |

キーワードは一般的に3つのカテゴリーに分類できます。まず「ビッグキーワード」は、月間検索数が非常に多いキーワードを指します。例えば「SEO対策」や「検索順位 上げる」といった一般的な用語がこれに該当します。これらは魅力的な検索ボリュームを持つ一方で、大手企業や専門サイトが上位を占めており、新規参入は極めて困難です。

次に「ミドルキーワード」は、中程度の検索数を持つキーワードです。「ホームページ 検索順位を上げる方法」などの具体的なフレーズが該当します。これらは比較的競合が少なく、適切な対策を行えば上位表示の可能性が十分にあります。リソースと期待効果のバランスが取れているため、多くの場合、最も注力すべきカテゴリーとなります。

「スモールキーワード」は検索数が少ないものの、非常に具体的な検索意図を持つキーワードです。「ホームページの順位を上げるには」といった長い検索フレーズがこれに当たります。競合が少なく上位表示が比較的容易なため、サイト立ち上げ初期の重要なターゲットとなります。

検索意図の把握も重要な要素です。例えば「SEO対策 方法」で検索するユーザーは、具体的な実践手順を求めています。一方、「SEO対策 必要性」という検索では、基礎的な情報や導入検討のための材料を探している可能性が高いワードです。

このような意図の違いを理解し、適切なコンテンツを作成することが、効果的な順位向上につながります。

検索順位の具体的な改善施策

検索順位を向上させるためには、体系的に複数の施策を組み合わせる必要があります。まず優先すべきは、技術的な基盤の整備です。

サイトの読み込み速度の改善、モバイル対応、セキュリティ設定など、基本的な要素を最適化することで、その後の施策の効果を最大限に引き出すことができます。

質の高いコンテンツ作成

コンテンツ作成において最も重要なのは、ユーザーの検索意図に的確に応えることです。例えば「検索順位を上げる方法」というキーワードに対しては、具体的な手順や実践的なノウハウを提供する必要があります。

また、業界の最新動向や専門家の見解を含めることで、情報の信頼性と網羅性を高めることができます。

E-E-A-T(経験、専門性、信頼性、権威性)の向上も重要な要素です。執筆者の経歴や実績を明示し、信頼できる情報源からの引用を適切に行うことで、コンテンツの価値を高めることができます。

適切な内部施策

内部施策はメタタグの設定、URやサイト構造の最適化から着手します。タイトルタグには重要なキーワードを自然な形で含め、ユーザーの興味を引く表現を使用します。また、ディスクリプションには、ページの内容を簡潔に要約し、クリックを促す魅力的な文言を入れることが効果的です。

カテゴリー構造を明確にし、ユーザーにとって分かりやすい階層構造を作ることで、検索エンジンのクロールも効率化されます。

効果的な外部施策

外部施策の中核となるのは、質の高い被リンクの獲得です。プレスリリースの配信、業界メディアへの寄稿、専門家インタビューの実施など、様々な方法で自然な被リンクを獲得していきます。特に、関連性の高い信頼できるサイトからの被リンクは、検索順位の向上に大きく貢献します。

SNSでの情報発信も効果的な外部施策の一つです。TwitterやFacebookなどのプラットフォームで定期的に有益な情報を発信し、フォロワーとの関係を構築することで、コンテンツの拡散力を高めることができます。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

検索順位の維持・改善のための継続的な運用方法

検索順位の長期的な向上を実現するには、継続的なモニタリングと改善活動が必要不可欠です。PDCAサイクルを活用し、データに基づいた改善を繰り返すことで、持続的な成果を得ることができます。

まず計画(Plan)段階では、現状分析に基づいて具体的な改善目標を設定します。実行(Do)段階では、コンテンツの改善や技術的な最適化を行い、確認(Check)段階で効果を測定します。

その結果を基に、改善(Action)のための新たな施策を検討する、というサイクルを継続的に回していきます。

検索順位のモニタリング

効果的な検索順位の管理には、適切なツールの選択と活用が不可欠です。

| ツール名 | 特徴 | 費用 |

|---|---|---|

| サーチコンソール | 公式ツール | 無料 |

| GRC | 自動チェック | 有料 |

| RankTracker | 詳細分析可能 | 有料 |

| 検索順位チェッカー | 簡易チェック | 無料 |

最も基本的なツールとして、Googleが提供するSearch Consoleがあります。実際の検索クエリに基づいた正確なデータを無料で取得できます。特に、クリック率、表示回数、平均順位などの重要指標をリアルタイムで確認できる点が特徴です。

より高度な分析が必要な場合は、GRC(Google Rank Checker)の利用が効果的です。このツールは自動で順位をチェックし、設定した間隔で定期的にデータを収集します。

RankTrackerは、さらに詳細な分析機能を提供する有料ツールです。キーワードごとの順位変動履歴はもちろん、地域別の順位確認、競合分析、カスタマイズ可能なレポート機能など、包括的なSEO分析が可能です。

検索順位の簡易チェックには、無料の順位チェッカーも活用できます。これらのツールは、特定のキーワードの順位を素早く確認したい場合に便利です。

順位変動への対応

検索順位の変動に適切に対応するには、その要因を正確に把握し、的確な対策を講じることが重要です。特にGoogleのアルゴリズムアップデートによる変動は、多くのサイトに大きな影響を与えます。

アップデートが発生した際は、まず公式発表や専門家の分析をチェックし、どのような要素が評価の対象となっているかを把握する必要があります。

例えば、コアアップデートでは、コンテンツの質や信頼性に関する評価基準が変更されることが多く、E-E-A-Tの観点からコンテンツを見直すことが効果的です。

長期的な改善計画

検索順位を継続的に上げるには、以下の点を元に、長期的な視点に立った改善計画が不可欠です。

- 目標設定

- KPIの設定

- スケジュール管理

- リソース配分

まず重要なのは、具体的な目標設定です。例えば、「1年後に主要キーワードでTop3に入る」「半年以内にオーガニックトラフィックを50%増加させる」といった、明確で測定可能な目標を設定することで、チーム全体の方向性を統一することができます。

KPIの設定は、目標達成に向けた進捗を管理する上で重要な要素となります。検索順位だけでなく、クリック率、直帰率、滞在時間、コンバージョン率など、複数の指標を組み合わせて総合的に評価することが望ましいでしょう。

スケジュール管理では、短期・中期・長期の施策をバランスよく組み合わせることが重要です。技術的な改善は比較的短期間で効果が出やすい一方、コンテンツの充実や被リンクの獲得には時間がかかります。

検索順位が上がらない原因と対策

検索順位の停滞や低下に対して、問題を特定するためには、まずGoogle Search Consoleでの詳細な分析が必要です。

特にインデックス状況、クロール統計、モバイルユーザビリティなどの基本的な指標をチェックし、技術的な問題がないかを確認します。

技術的な問題への対応

ユーザーにとって有益なコンテンツを作成するだけでなく、そのコンテンツが検索エンジンに正しく認識され、スムーズに表示されるための基盤を整えることで、検索順位向上につながります。

- クローラビリティの問題

- インデックスの問題

- モバイル対応の問題

- 表示速度の問題

クローラビリティの改善は、検索順位向上の基盤となります。まず必要なのは、robots.txtファイルの適切な設定です。重要なページへのクロールを妨げていないか、また不要なページのクロールを許可していないかを確認します。

インデックスの問題は、サイトの評価に直接影響を与えます。重複コンテンツの問題は、canonical設定の適切な実装で対処できます。また、noindexタグの誤用や不適切なリダイレクト設定がないかも確認が必要です。

モバイル対応では、レスポンシブデザインの完全な実装が不可欠です。画像のサイズ最適化、タップターゲットの適切な間隔確保、フォントサイズの調整など、モバイルでの使いやすさを徹底的に改善します。特にCore Web Vitalsの指標であるLCP(Largest Contentful Paint)、FID(First Input Delay)、CLS(Cumulative Layout Shift)の最適化は優先度が高いです。

表示速度の問題については、画像の最適化、JavaScriptの遅延読み込み、ブラウザキャッシュの活用などの技術的な施策が効果的です。特にLCPの改善には、サーバーレスポンスの高速化とリソースの最適化が重要となります。

外部要因への対応

外部要因によって、順位が上がらない時には、以下の点から対応していきます。

- 競合サイトの台頭

- アルゴリズム変更の影響

- 市場環境の変化

- 検索トレンドの変化

競合サイトの動向分析は、効果的な対策の立案に不可欠です。上位表示されているサイトのコンテンツ戦略、リンクプロファイル、技術的な実装状況などを詳細に分析し、自社サイトの改善ポイントを特定します。

アルゴリズム変更への対応では、Googleの公式アナウンスや専門家の分析を参考に、影響を受けた要因を特定します。コアアップデートの場合は、特にE-E-A-Tの観点からコンテンツの見直しが重要です。

市場環境の変化に対しては、ユーザーニーズの変化を的確に捉えることが重要です。検索クエリの傾向分析、SNSでの話題性、業界トレンドなどを総合的に分析し、コンテンツ戦略に反映させます。

検索トレンドの変化への対応では、キーワードの検索ボリュームや関連キーワードの変化を定期的にモニタリングします。特に、季節性のあるキーワードでは、適切なタイミングでのコンテンツ更新が重要です。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

SEO対策で避けるべき施策と注意点

サイト順位を上げるためには、正しい知識と適切な施策が不可欠です。しかし、急いで結果を求めるあまり、逆効果となる手法に手を出してしまうケースが少なくありません。効果的なSEO対策を行うためには、何をすべきかだけでなく、何を避けるべきかを理解することが重要となります。

- ブラックハット手法

- 過剰な内部対策

- 不適切な外部施策

- コンテンツの質を無視した量産

まず注意すべきは、ブラックハットの手法です。かつては検索エンジンのアルゴリズムが単純だった時代、キーワードの過剰な詰め込みやリンクの人為的な大量作成などで一時的に順位を上げることが可能でした。

しかし現在のGoogleをはじめとする検索エンジンは高度になっており、こうした手法は容易に検知されます。ペナルティとして順位の大幅な下落や最悪の場合はインデックスからの除外という厳しい措置を受けることも珍しくないのです。

次に注意すべきは過剰な内部対策です。内部SEO対策そのものは重要ですが、やり過ぎると本末転倒となります。例えば、全てのページに同じキーワードを詰め込んだメタタグを設定したり、不自然なアンカーテキストで内部リンクを張り巡らせたりする行為は、ユーザー体験を損なうだけでなく、検索エンジンからも不審に思われる原因となるでしょう。

不適切な外部施策も避けましょう。外部からの被リンク(バックリンク)はSEOにおいて重要な要素ですが、その質と関連性が問われます。低品質なディレクトリサイトへの大量登録や、明らかに関連性のないサイトとのリンク交換は、むしろマイナス評価につながることが多いのです。

最後に忘れてはならないのが、コンテンツの質を無視した量産の問題点です。「コンテンツは王様」という言葉があるように、SEOの根幹はユーザーにとって価値ある情報提供にあります。しかし、キーワード対策だけを意識した薄っぺらなコンテンツを大量生産しても、ユーザーの満足度は向上しません。

まとめ

検索エンジンの順位向上は、技術的な最適化、質の高いコンテンツ作成、適切なリンク構築、そして継続的な分析と改善の組み合わせが必要です。本記事で紹介した体系的なアプローチを実践することで、Googleをはじめとする検索エンジンでの可視性を高め、オーガニックトラフィックの増加につなげることができます。

重要なのは、短期的なテクニックよりも長期的な価値創造を重視し、ユーザーのニーズを中心に据えたSEO戦略を構築することです。検索アルゴリズムは常に進化していますが、質の高いコンテンツと優れたユーザー体験を提供するという基本原則は変わりません。

一歩ずつ実践を始め、長期的な効果につなげていきましょう。