コンテンツマーケティングは、現代のデジタルマーケティングにおいて重要な戦略の一つとなっています。本記事では、コンテンツマーケティングの基本から実践的なノウハウまでを詳しく解説します。

マーケティング担当者やビジネスオーナーの方々に、効果的なコンテンツマーケティング戦略の立案と実行に役立つ知識を紹介していきます。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングの基本と必要性

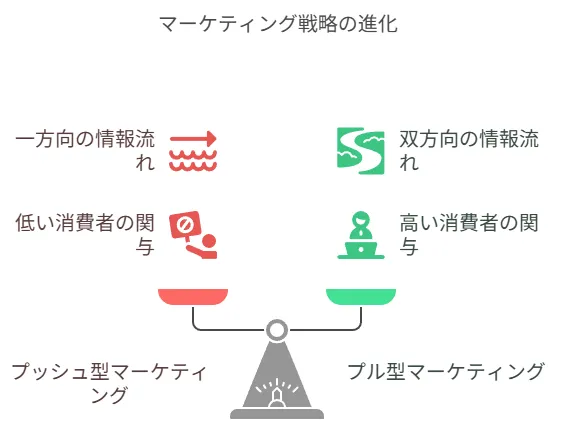

デジタル技術の進展により、消費者の情報収集方法は大きく変化しました。従来型マーケティングが主流だった時代では、企業が一方的に情報を発信し、消費者はそれを受動的に受け取るというコミュニケーションが一般的でした。

しかし、インターネットの普及により、消費者は必要な情報を自ら検索し、比較検討できるようになりました。この変化に対応するため、コンテンツマーケティングという新しいアプローチが注目を集めています。

プッシュ型からプル型マーケティングへの移行背景

従来のプッシュ型マーケティングは、テレビCMや新聞広告などを通じて、企業が消費者に向けて一方的に情報を発信する手法です。しかし、情報過多の現代では、こうした従来型の広告手法の効果は低下しています。

消費者はインターネットを通じて、自分に必要な情報を能動的に収集するようになり、企業からの一方的な広告メッセージには反応しにくくなっているのです。

このような背景から、消費者の興味や関心を引き、自発的な情報収集を促すプル型マーケティングが重要性を増しています。

【プッシュ型とプル型の特徴】

| 項目 | プッシュ型マーケティング | プル型マーケティング |

|---|---|---|

| 情報の流れ | 企業から顧客への一方的な発信 | 顧客の意思による能動的な情報取得 |

| 主な手法 | ・テレビCM ・新聞広告 ・ダイレクトメール ・営業活動 | ・コンテンツマーケティング ・SEO施策・オウンドメディア ・ブログ記事 |

| 顧客との関係性 | 短期的な販売促進が中心 | 長期的な信頼関係の構築 |

| コスト特性 | ・継続的な広告費用が必要 ・露出に応じて費用が発生 | ・初期投資が中心 ・コンテンツの資産化が可能 |

| ユーザー体験 | 受動的で押し付けがましい印象を与えやすい | 自発的な情報収集による良好な体験 |

コンテンツマーケティングは、有益な情報を提供することで顧客との信頼関係を構築し、長期的な関係性を育むことができます。また、作成したコンテンツは企業の資産として蓄積され、継続的な効果が期待できる点も特長です。

プッシュ型マーケティングでは、広告費用が継続的に必要となり、露出量に応じてコストが発生します。一方、プル型マーケティングは、質の高いコンテンツを制作する初期投資は必要ですが、一度作成したコンテンツは長期的に活用できます。さらにユーザー体験の観点からも、プル型マーケティングは消費者の自発的な情報収集を促すため、より好印象を与えることができます。

情報収集時代における重要性

現代のデジタル社会では、検索エンジンの発達により、消費者の情報収集方法が大きく変化しています。GoogleやBingなどの検索エンジンの高度化により、消費者は必要な情報に瞬時にアクセスできるようになりました。

そのため、企業は検索結果で上位表示されるための質の高いコンテンツ制作が不可欠となっています。

ユーザーの購買行動の変化と対応

デジタル化の進展により、消費者の購買行動は大きく変化しました。従来は店頭でのチラシや店員からの説明が主な情報源でしたが、現在ではインターネットを通じた情報収集が中心となっています。

【従来の購買行動と現代の購買行動の比較】

| 購買行動の段階 | 従来の購買行動 | 現代の購買行動 |

| 認知 | ・テレビCM ・チラシ ・店頭での発見 | ・検索エンジン ・SNS ・オウンドメディア |

| 情報収集 | ・店員からの説明 ・カタログ ・友人の推薦 | ・製品レビュー検索 ・比較サイト閲覧 ・SNSでの口コミ確認 |

| 比較検討 | ・店舗での実物確認 ・価格比較 ・限られた選択肢 | ・複数サイトでの情報収集 ・価格.com等での比較 ・レビューサイトでの評価確認 |

| 購買判断 | ・店舗での購入 ・即時の判断 | ・オンラインでの購入 ・じっくりとした検討 ・複数選択肢の比較 |

| 購買後 | ・限定的なアフターフォロー ・個別対応 | ・SNSでの情報発信 ・レビュー投稿 ・コミュニティ参加 |

商品認知の段階では、検索エンジンやSNS、各企業のウェブサイトが重要な接点となっており、消費者は時間や場所を問わず情報にアクセスできるようになりました。

情報収集段階では、オンラインレビューや比較サイト、SNSでの口コミなど、多様な情報源を活用して詳細な製品情報を収集します。比較検討の段階でも、価格.comなどの比較サイトを利用して、より多くの選択肢から最適な商品を選ぶことが可能になりました。

購買判断においても、オンラインでの購入が一般的となり、じっくりと検討しながら意思決定を行えるようになっています。さらに、購買後はSNSでの情報発信やレビュー投稿を通じて、自身の経験を他の消費者と共有する傾向が強まっています。

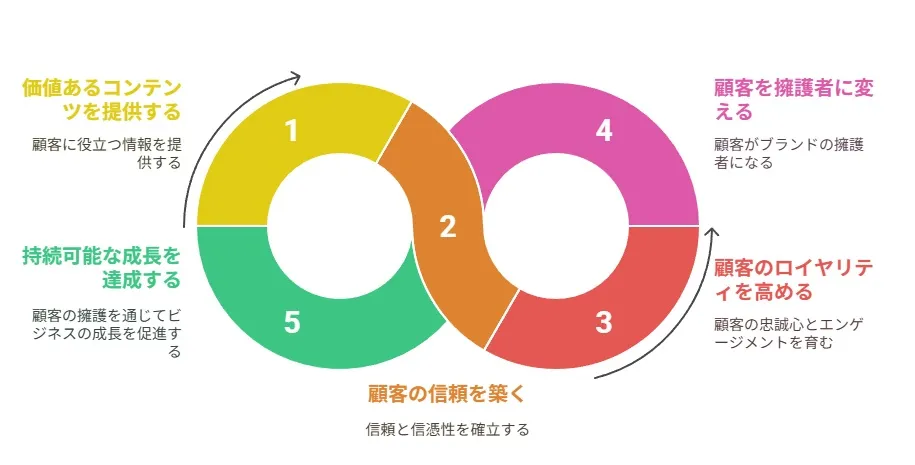

継続的な関係構築における役割

コンテンツマーケティングは、一時的な売上向上だけでなく、顧客との長期的な関係構築において重要な役割を果たします。価値のある情報を継続的に提供することで、顧客のロイヤリティを高め、ブランドへの信頼を醸成していきます。例えば、商品の使用方法や業界のトレンド情報、問題解決のためのヒントなど、顧客にとって有益なコンテンツを定期的に発信することで、ブランドへの親近感や信頼感が深まっていきます。

このように構築された強固な関係性は顧客のファン化につながり、企業の持続的な成長を支える基盤となるのです。ファン化した顧客は、自発的に企業の情報を発信し、新たな顧客の獲得にも貢献します。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングのメリット・デメリット

コンテンツマーケティングは、企業のデジタルマーケティング戦略において重要な位置を占めています。この手法は長期的な視点での効果が期待できる一方で、実行にあたって考慮すべき課題も存在しているため、メリットとデメリットを正しく理解することが重要です。

コンテンツマーケティングのメリット

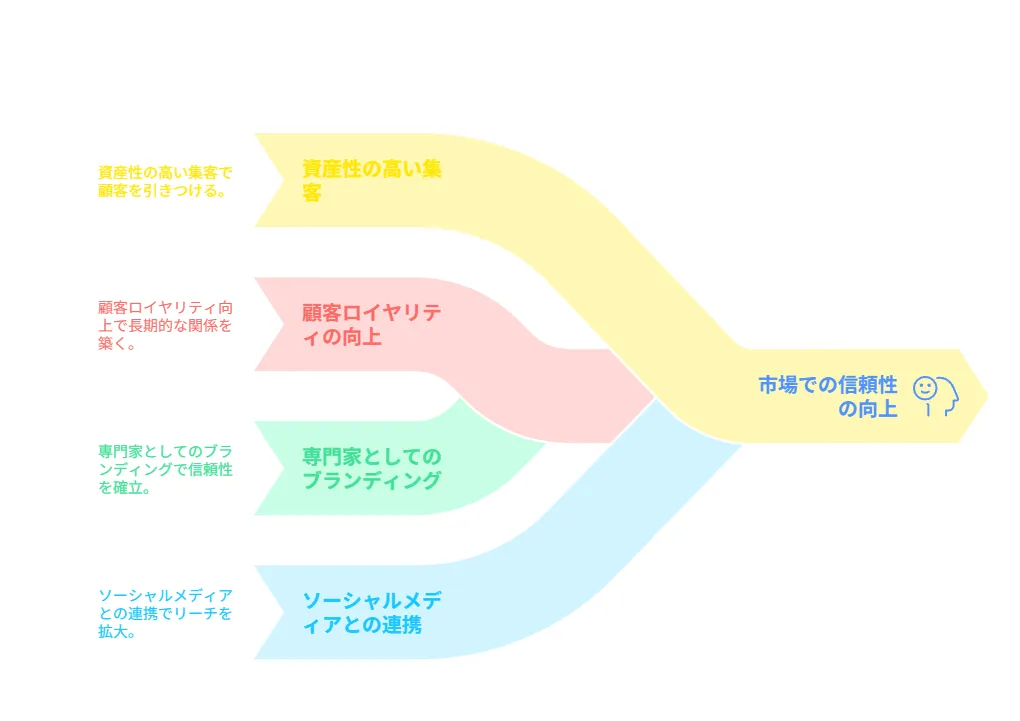

コンテンツマーケティングの最大のメリットは、見込み客の獲得から顧客との関係構築まで、包括的なマーケティング効果が期待できる点です。

- 資産性の高い集客手法としての特徴

- 顧客ロイヤリティ向上への効果

- 専門家としてのブランディング構築

- ソーシャルメディアとの連携効果

質の高いコンテンツを継続的に発信することで、企業の専門性やブランド価値を効果的に伝えることができ、結果として市場での信頼性を高めることができます。

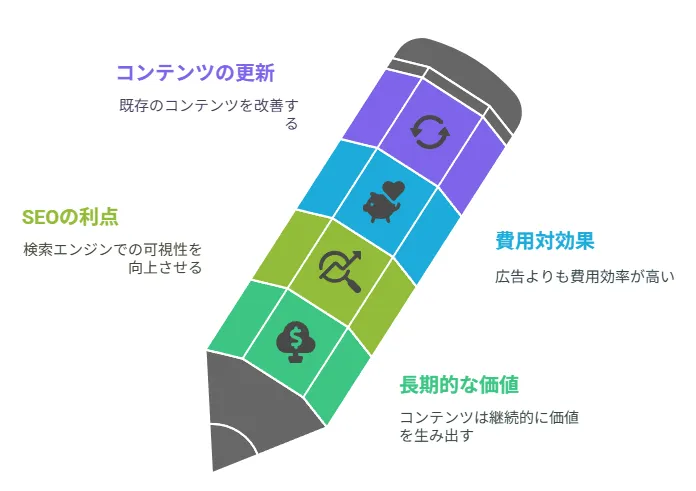

資産性の高い集客手法としての特徴

コンテンツマーケティングを実施することで、作成したコンテンツが企業の資産として機能します。広告手法では、広告費用の支払いが終わると同時に効果も消失しますが、コンテンツマーケティングでは、一度作成したコンテンツが継続的に価値を生み出します。

SEO対策を意識して作成した記事は、検索エンジンでの上位表示を通じて、長期にわたって見込み客を獲得し続けます。広告の場合には、広告費を支払い続ける必要がありますが。コンテンツマーケティングは、記事を制作し続けるだけで、広告費を支払う必要がありません。長期的な費用対効果、という点では、コンテンツマーケティングの方が価値が高いのです。

【広告とコンテンツマーケティングのコスト比較】

| 比較項目 | 広告(フロー型) | コンテンツマーケティング (ストック型) |

|---|---|---|

| 初期コスト | ・広告費用のみ ・比較的少額から開始可能 | ・コンテンツ制作費用 ・メディア構築費用 ・人材確保のコスト |

| 運用コスト | ・継続的な広告費用が必要 ・露出に応じて費用が発生 ・競争が激しい場合はコスト増加 | ・コンテンツ更新費用 ・運用保守費用 ・分析改善の人件費 |

| 効果の持続性 | ・広告出稿期間のみ ・終了後は効果消失 | ・半永久的に効果継続 ・時間経過で資産価値向上 ・検索順位の維持で継続的な流入 |

費用対効果の観点からも、コンテンツマーケティングは魅力的です。広告では露出量に応じて継続的なコストが発生しますが、コンテンツマーケティングでは、初期の制作費用以外の追加コストは比較的少なく済みます。

さらに、既存のコンテンツを更新・改善することで、投資効果を最大化することも可能です。

顧客ロイヤリティ向上への効果

コンテンツマーケティングは、顧客との強固な信頼関係を構築することで、顧客ロイヤリティの向上に大きく貢献します。

具体的には、製品の使用方法や業界トレンド、問題解決のためのヒントなど、顧客にとって実践的で有用な情報を提供することで企業への信頼感が醸成されていきます。例えば美容製品を扱う企業であれば、スキンケアの基礎知識やトラブル対処法などの情報を定期的に発信することで、顧客の日常的な悩みに寄り添えます。

専門家としてのブランディング構築

専門的な知見や独自の視点を活かしたコンテンツを提供することで、企業の専門性と信頼性を効果的にアピールできます。

業界特有の課題に対する深い理解と解決策の提案は、競合他社との差別化要因の一つです。例えばIT企業であれば、最新技術の解説や具体的な活用事例の紹介を通じて、技術力の高さと実践的なノウハウを示すことができます。

ソーシャルメディアとの連携効果

効果的な情報発信には、ソーシャルメディアの特性を理解し、適切なコンテンツを展開することが不可欠です。拡散性の高いコンテンツの特徴として、視覚的な訴求力、即時性、そして共感を呼ぶストーリー性が挙げられます。

【主要SNSプラットフォームごとの特性と活用方法】

| プラットフォーム | 主な特性 | コンテンツ展開方法 | 期待できる効果 |

| ・即時性が高い ・拡散性が強い ・短文での情報発信 | ・記事タイトルの投稿 ・図解やインフォグラフィック ・ブログ記事のダイジェスト | ・素早い情報拡散 ・即時的な反応獲得 ・リアルタイムな対話 | |

| ・ビジネス利用が多い ・詳細情報の共有 ・コミュニティ形成 | ・記事のシェア ・動画コンテンツ ・イベント情報 | ・ビジネス層への訴求 ・専門性の確立 ・コミュニティ育成 | |

| ・ビジュアル重視 ・若年層に強い ・商品訴求に効果的 | ・インフォグラフィック ・商品写真 ・ストーリーズ活用 | ・ブランドイメージ向上 ・若年層への認知 ・視覚的な情報発信 | |

| ・ビジネスプロフェッショナル ・B2B向き ・専門性重視 | ・専門記事のシェア ・業界動向の解説 ・ホワイトペーパー | ・業界専門家との接点 ・B2B領域での認知 ・専門性の訴求 | |

| YouTube | ・動画プラットフォーム ・検索エンジンとしての機能 ・長時間の視聴傾向 | ・ハウツー動画 ・商品解説 ・サービス紹介 | ・詳細な情報提供 ・ブランド認知向上 ・検索流入増加 |

Twitterは速報性と拡散力に優れており、短文での情報発信が効果的です。ブログ記事のダイジェストや図解を活用することで、瞬時に多くのユーザーへリーチすることが可能となります。一方、Facebookはビジネス層への訴求に強みがあり、詳細な情報共有やコミュニティ形成に適しています。

Instagramはビジュアル重視のプラットフォームとして、特に若年層へのアプローチに効果的です。商品写真やストーリーズ機能を活用することで、ブランドイメージの向上が期待できます。

LinkedInはビジネスプロフェッショナル向けのプラットフォームとして、B2B領域での専門性の訴求に適しています。業界動向の解説や専門記事の共有を通じて、専門家とのネットワーク構築が可能です。

YouTubeは検索エンジンとしての機能も備えており、ハウツー動画やサービス紹介など、詳細な情報提供に適しています。長時間の視聴傾向があるため、ブランド認知向上や検索流入の増加に効果があることがわかっています。

コンテンツマーケティングのデメリット

コンテンツマーケティングには、実施する上で考慮すべき重要なデメリットがいくつか存在します。これらを理解し、適切な対策を講じることで効果を高めることが可能です。

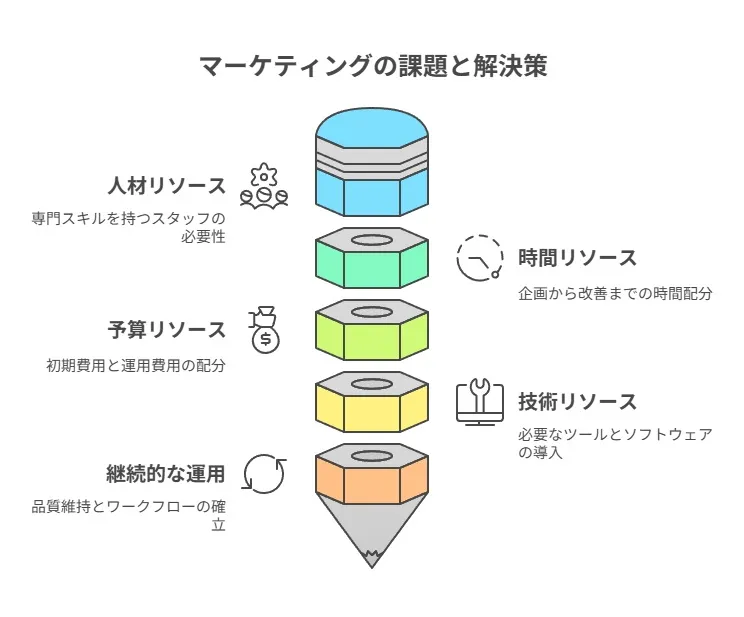

時間とリソースに関する課題

コンテンツマーケティングの実施には、多くの課題や注意点が存在します。特に時間とリソースの確保、そして継続的な運用体制の構築が重要です。

【必要なリソースと工数の目安】

| リソース区分 | 必要な要素 | 想定される工数(目安) |

|---|---|---|

| 人材リソース | ・コンテンツディレクター ・ライター ・編集者 ・SNS運用担当者 ・分析担当者 | ・企画:2-3日/月 ・執筆:2-3日/記事 ・編集:1-2日/記事 ・SNS運用:毎日1-2時間 ・分析:2-3日/月 |

| 時間リソース | ・企画会議 ・取材時間 ・執筆時間 ・レビュー時間 ・改善時間 | ・月間必要時間:40-60時間 ・コンテンツ制作:5-7日/本 ・定期更新:3-4時間/回 |

| 予算リソース | ・人件費 ・ツール費用 ・外注費 ・システム費用 | ・初期費用:50-100万円 ・運用費用:30-50万円/月 ・外注費:5-10万円/記事 |

| 技術リソース | ・CMS ・分析ツール ・SEOツール ・画像編集ツール | ・導入時間:2-4週間 ・運用時間:5-10時間/週 |

まず、人材リソースにおいては、コンテンツディレクターやライター、編集者、SNS運用担当者、分析担当者など、専門スキルを持つスタッフが必要となります。

企画立案には月に2~3日、記事の執筆に2~3日、編集作業に1~2日程度の工数が見込まれ、SNS運用では毎日1~2時間の定期的な管理が求められます。

時間リソースの面では、企画会議から取材、執筆、レビュー、改善までの一連のプロセスに月間40~60時間程度の時間が必要です。1本のコンテンツ制作に5~7日、定期的な更新作業には1回あたり3~4時間程度を要することが一般的となっています。

予算面では、初期費用として50~100万円、月間の運用費用として30~50万円程度が必要となり、外注による記事制作では1本あたり5~10万円程度の費用が発生することが多いです。

継続的な運用における問題点

継続的な運用における重要な課題として、コンテンツの品質維持が挙げられます。定期的なコンテンツ制作において、クオリティを一定以上に保つためには、明確な品質基準の設定と、チェック体制の確立が不可欠となってきます。運用体制の整備においては、担当者の役割分担を明確化し、制作から公開までのワークフローを確立することが重要です。また、PDCAサイクルを効果的に回すために、定期的な効果測定と分析、改善策の検討と実施を行う必要があります。

コンテンツマーケティング戦略の実践方法

効果的なコンテンツマーケティングを実施するには、まず明確な戦略立案が重要です。具体的には、ペルソナ設定からはじまり、コンテンツ設計、KPI設定、実行、効果測定という流れで進めていきます。

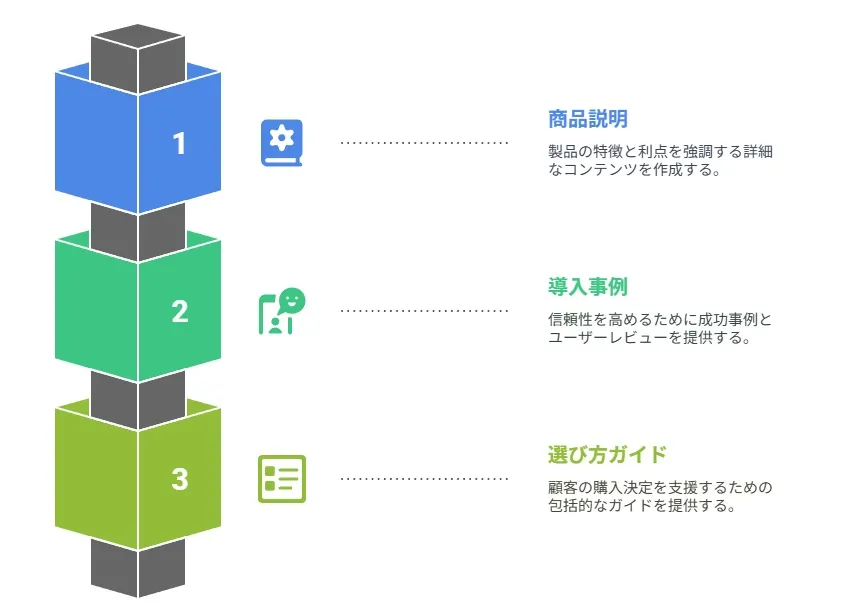

顕在層へのアプローチ手法

顕在層、つまりすでに課題を認識し、解決策を探している層へのアプローチでは、検索意図に合わせたコンテンツ設計が重要です。商品・サービス説明、導入事例、選び方ガイドという3つの主要なコンテンツタイプを、効果的に組み合わせて展開します。

【顕在層向けコンテンツの種類と特徴】

| コンテンツタイプ | 目的 | 具体的な施策 |

|---|---|---|

| 商品・サービス説明 | ・購入判断の促進 ・特徴の明確化 | ・詳細な商品説明記事 ・比較表 ・スペック情報 |

| 導入事例 | ・信頼性の向上 ・具体的なイメージ提供 | ・成功事例 ・ユーザーレビュー ・導入効果の解説 |

| 選び方ガイド | ・購入検討の支援 ・専門性の提示 | ・商品選びのポイント解説 ・比較記事 ・FAQ |

商品・サービス説明では、機能や特徴を詳細に解説し、競合との差別化ポイントを明確に示します。具体的には、製品スペック表や機能比較表、メリット・デメリットの解説などを盛り込みます。この際、専門用語の解説や図解を活用することで、理解度を高めることができます。

導入事例では、実際の利用シーンや成果を具体的に紹介します。業界や企業規模が近い事例を提示することで、より具体的なイメージを持ってもらえます。また、導入による定量的な効果(売上増加率、業務効率化率など)を示すことで、説得力が増します。

選び方ガイドでは、製品・サービスの選定ポイントを体系的に解説します。比較検討に必要な情報を整理し、チェックリストやフローチャートなどを用いて分かりやすく提示します。また、よくある質問(FAQ)を設けることで、購入の際の不安や疑問を解消します。

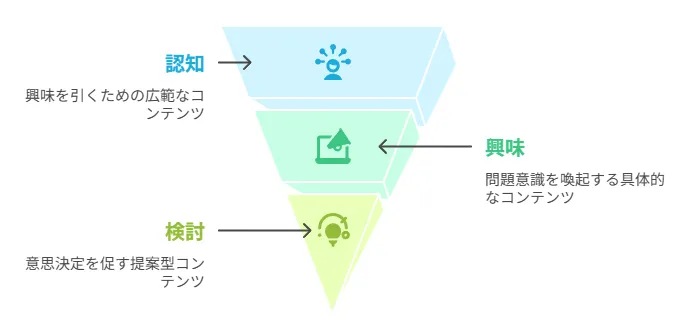

潜在層の育成プロセス

潜在層を顕在層へと育成するプロセスは、「認知」「興味」「検討」の3段階で進めていきます。各段階で適切なコンテンツを提供することで、自然な形で購買意欲を高められます。

【潜在層育成のステップと必要なコンテンツ】

| 育成段階 | 目的 | 必要なコンテンツ | KPI |

|---|---|---|---|

| 認知段階 | ・ブランド認知 ・興味喚起 | ・トレンド記事 ・業界ニュース ・基礎知識解説 | ・PV数 ・滞在時間 ・SNSシェア数 |

| 興味段階 | ・問題意識の喚起 ・解決策の提示 | ・課題解決事例 ・ノウハウ記事 ・ハウツーガイド | ・回遊率 ・メルマガ登録 ・資料請求数 |

| 検討段階 | ・具体的な提案 ・比較検討の促進 | ・サービス比較記事 ・導入メリット解説 ・費用対効果の説明 | ・問い合わせ数 ・資料ダウンロード ・デモ依頼数 |

認知段階では、業界トレンドや基礎知識の解説など、広く浅い情報提供が効果的です。例えば、デジタルマーケティング業界であれば「2025年のマーケティングトレンド」といった記事を通じて、ユーザーの興味を引きます。この段階のKPIはPV数や滞在時間、SNSでのシェア数などで、どれだけ多くの人に情報が届いているかを測定していきましょう。

興味段階では、より具体的な課題解決に向けたコンテンツを提供します。「業務効率化の成功事例」や「コスト削減のノウハウ」など、実践的な情報を通じて問題意識を喚起します。メールマガジンの登録や資料請求といったアクションを促し、継続的なコミュニケーションの土台を築きます。

検討段階では、サービス比較や導入メリットの解説など、より具体的な提案型のコンテンツを展開します。費用対効果の説明や、実際の導入事例を交えることで、購買検討を後押しするのです。問い合わせ数やデモ依頼数などの具体的なアクションの増加を目指します。

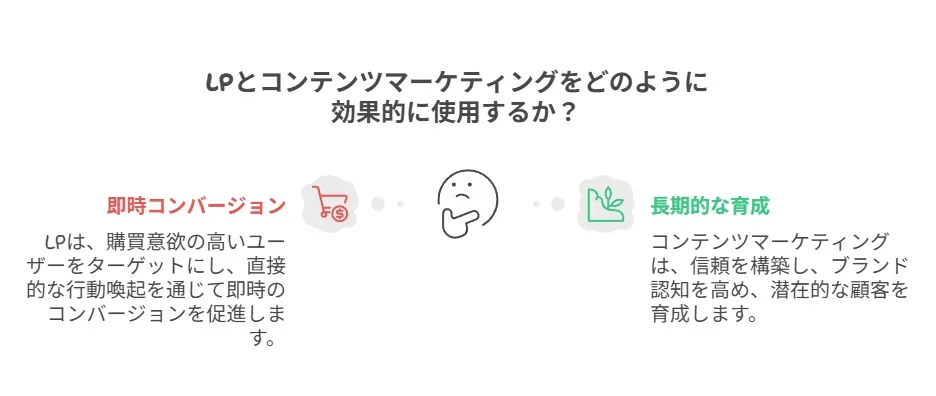

LPとの効果的な使い分け

LPとコンテンツマーケティングは、それぞれ異なる特徴と目的を持っています。これらを適切に使い分け、さらに連携させることで、より効果的なマーケティング施策となります。

【LPとコンテンツマーケティングの使い分け】

| 項目 | LP | コンテンツマーケティング |

| 主な目的 | ・即時のコンバージョン ・具体的な商品説明 ・申込促進 | ・信頼関係の構築 ・ブランド認知 ・長期的な育成 |

| 適した対象 | ・顕在層 ・購買意欲の高いユーザー | ・潜在層〜顕在層 ・情報収集段階の層 |

| コンテンツ特性 | ・セールス重視 ・直接的な訴求 ・行動喚起 | ・情報提供重視 ・教育的内容 ・問題解決型 |

| 効果測定 | ・コンバージョン率 ・直接的な成果 | ・エンゲージメント ・長期的な効果 |

LPは即時のコンバージョンを目的とし、主に顕在層や購買意欲の高いユーザーをターゲットとします。商品やサービスの特徴を直接的に訴求し、明確な行動喚起を行います。例えば「今なら初月無料」といったキャンペーン訴求や、「まずは資料請求」といった具体的なアクションを促します。

一方、コンテンツマーケティングは信頼関係の構築や長期的な顧客育成を重視します。潜在層から顕在層まで幅広い層に対して、段階的にアプローチを行います。教育的な内容や問題解決型の情報を提供することで、自然な形でブランド認知を高めていくのです。

効果的な連携方法として、コンテンツマーケティングで育成したユーザーをLPへ誘導する流れが一般的です。例えば、業界の課題解決に関する記事を読んだユーザーに対して、より詳しい情報が掲載されたLPへの誘導を行います。このとき、コンテンツの文脈に沿った自然な導線設計が重要となります。

効果測定においても、それぞれ異なるアプローチが必要です。LPはコンバージョン率など直接的な成果を重視するのに対し、コンテンツマーケティングではエンゲージメント指標や長期的な効果を重視します。両者の特性を理解し、適切な目標設定と改善を行うことが成功のポイントとなります。

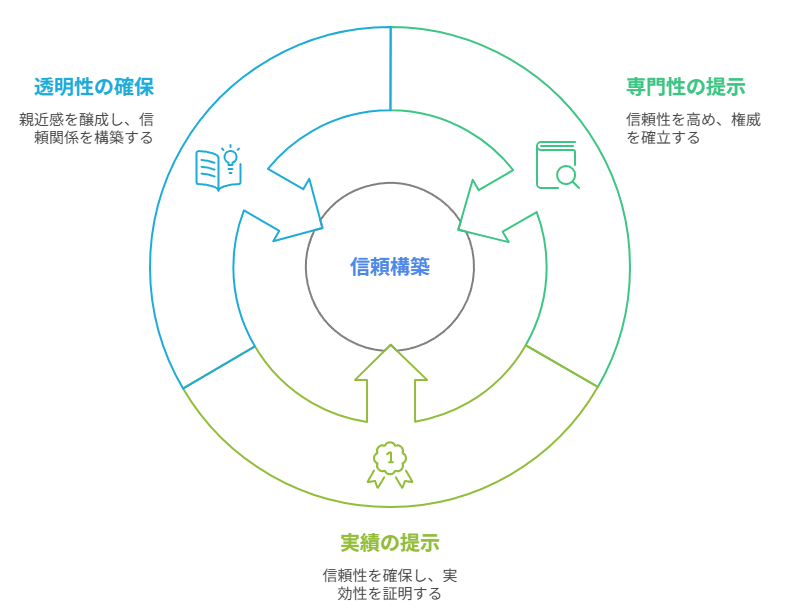

信頼関係構築のためのコンテンツ設計

信頼関係を構築するコンテンツには、専門性の提示、実績の提示、透明性の確保という3つの重要な要素が必要です。これらを適切に組み合わせることで、ユーザーからの信頼を獲得していきます。

【信頼構築のためのコンテンツ要素】

| コンテンツ要素 | 目的 | 具体的な実装方法 | 効果測定指標 |

|---|---|---|---|

| 専門性の提示 | ・信頼性向上 ・権威性の確立 | ・専門用語の解説 ・業界分析 ・最新トレンド解説 | ・記事評価 ・SNSシェア ・引用回数 |

| 実績の提示 | ・信頼性の担保 ・実効性の証明 | ・事例紹介 ・データ分析 ・受賞歴紹介 | ・問い合わせ数 ・資料請求数 |

| 透明性の確保 | ・親近感の醸成 ・信頼関係の構築 | ・プロセスの公開 ・失敗事例の共有 ・率直な情報提供 | ・コメント数 ・フォロワー数 |

専門性の提示では、業界特有の専門用語をわかりやすく解説しながら、最新のトレンド分析や深い知見を提供します。例えばマーケティング分野であれば、新しい手法や技術の解説に加え、具体的な活用事例や効果測定の方法まで踏み込んで説明することで、実践的な価値を提供できます。

実績の提示においては、具体的な数値やデータを用いた事例紹介が効果的です。「導入企業の売上が150%向上」「業務効率が2倍に改善」といった具体的な成果を示すことで、サービスの効果を実感してもらえます。また、第三者機関からの評価や受賞歴なども、信頼性を高める重要な要素となります。

透明性の確保では、成功事例だけでなく、失敗事例や改善プロセスも積極的に共有します。「このような課題があったが、こうして解決した」という具体的なストーリーは、より親近感を生み、信頼関係の構築に効果的です。

拡散性を考慮したコンテンツ制作

SNSでの拡散を促進するには、各プラットフォームの特性を理解し、それに合わせたコンテンツ制作が重要です。Twitterでは簡潔で印象的なメッセージ、LinkedInでは専門性の高い情報、Instagramでは視覚的なインパクトが求められます。

例えばデータを視覚化したインフォグラフィックスは、多くのプラットフォームで高い拡散性を示します。「2025年マーケティングトレンド TOP10」のような明確な価値を提供する情報は、特に共有されやすい傾向があります。

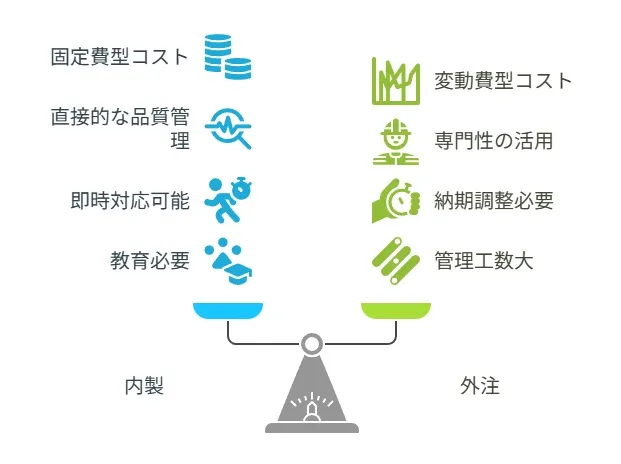

リソース配分と外部活用の検討

コンテンツマーケティングの実施において、内製と外注の適切な使い分けは重要です。内製では一貫性のある品質管理と即時対応が可能である一方、人材育成やリソース確保に課題があります。

【内製と外注の比較表】

| 項目 | 内製 | 外注 | ハイブリッド |

| コスト | ・人件費が主 ・固定費型 | ・成果物単価 ・変動費型 | ・最適なバランス ・柔軟な調整可能 |

| 品質管理 | ・直接的な管理 ・一貫性の確保 | ・専門性の活用 ・多様な表現 | ・相互チェック ・品質の最適化 |

| リードタイム | ・即時対応可能 ・スピーディ | ・納期調整必要 ・計画的な運用 | ・状況に応じた対応 ・効率的な進行 |

| 運用負荷 | ・管理工数大 ・教育必要 | ・進行管理中心 ・外部活用 | ・適切な役割分担 ・効率的な運用 |

外注では専門性の活用と柔軟な対応が可能ですが、コストと納期の管理が必要です。

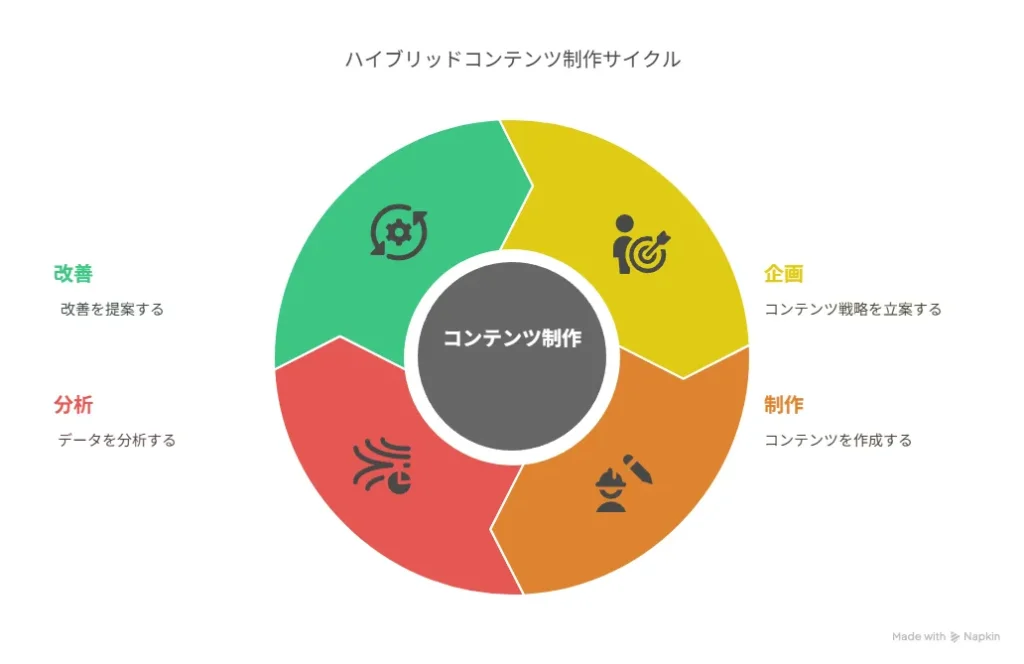

効果的な方法として、ハイブリッド型の運用が注目されています。企画や戦略立案は内製で行い、制作実務は外部に委託するなど、それぞれの強みを活かした役割分担を行います。これにより、品質とコストのバランスを最適化しつつ、効率的な運用が可能になります。

コスト面では、内製は人件費を中心とした固定費型、外注は成果物単価による変動費型となります。プロジェクトの規模や期間によって、最適な配分を検討することが重要です。特に新規事業やプロジェクト立ち上げ時は、外注を活用することで初期投資を抑えつつ、スピーディな展開が期待できます。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングの成果最大化のポイント

コンテンツマーケティングの成果を最大化するためのポイントについて、具体的な施策と実践方法を解説します。

KPI設定と効果測定の重要性

効果的なコンテンツマーケティングには、適切なKPI設定とその測定が不可欠です。流入、エンゲージメント、コンバージョンの3段階で指標を設定し、継続的に測定・分析を行います。

【コンテンツマーケティングの主要KPI一覧】

| 段階 | KPI | 測定方法 |

|---|---|---|

| 流入 | ・PV数 ・UU数 ・直帰率 ・検索順位 | ・Googleアナリティクス ・順位チェックツール |

| エンゲージメント | ・滞在時間 ・回遊率 ・SNSシェア数 | ・行動分析ツール ・ソーシャルリスニング |

| コンバージョン | ・資料請求数 ・お問い合わせ数 ・CVR | ・CRM ・問い合わせ管理ツール |

流入段階では、PV数やUU数、直帰率などの基本指標を測定します。Googleアナリティクスを活用し、どのような経路でユーザーが訪れているのか、どのコンテンツが効果的なのかを分析します。例えば、「SEO対策」というキーワードで月間1万PVを目標とするなど、具体的な数値目標を設定することが重要です。

エンゲージメント指標では、平均滞在時間や回遊率、SNSでのシェア数などを重視します。行動分析ツールを使用して、ユーザーの具体的な行動パターンを把握し、コンテンツの改善に活かします。「記事の平均滞在時間3分以上」「回遊率30%以上」といった具体的な目標設定が効果的でしょう。

運用体制の構築ポイント

効果的な運用体制には、企画、制作、分析の各専門性を持つメンバーが必要です。企画担当者はコンテンツ戦略の立案と全体のディレクションを担当し、制作担当者はライティングやデザインを担います。また、分析担当者はデータを基にした改善提案を行います。

小規模なチームでは、先ほども紹介した外部リソースを活用したハイブリッド型の体制が効果的です。企画は内製で行い、制作は外部パートナーに依頼するといった役割分担にすることで、コストを抑えつつ、質の高いコンテンツを継続的に提供することが可能になります。

コスト対効果の向上施策

投資対効果を最大化するためには、制作コスト、運用コスト、人件費の3つの視点での最適化が重要です。

【コスト項目と最適化方法】

| コスト項目 | 最適化方法 | 効果測定指標 | 削減のポイント |

|---|---|---|---|

| 制作コスト | ・テンプレート活用 ・外注単価の見直し | ・制作単価 ・工数 | ・制作プロセスの標準化 ・リソースの最適配分 |

| 運用コスト | ・ツール導入 ・業務効率化 | ・工数 ・運用費用 | ・自動化の推進 ・必要作業の見直し |

| 人件費 | ・役割の明確化 ・スキル育成 | ・人件費比率 ・生産性 | ・適切な人員配置 ・外部リソースの活用 |

制作コストは、テンプレートの活用や外注単価の見直しにより削減できます。運用コストは、適切なツール導入による業務効率化が効果的です。

人件費は、役割の明確化とスキル育成により、生産性を向上させることができます。

PDCAサイクルの確立方法

コンテンツマーケティングにおけるPDCAサイクルの確立方法と改善プロセスについて詳しく解説します。

【PDCAサイクルの具体的な実施項目】

| PDCA段階 | 実施項目 | 重要指標 | タイミング |

|---|---|---|---|

| Plan | ・KPI設定 ・施策立案 ・スケジュール作成 | ・目標数値 ・実施計画 | ・四半期ごと ・年度計画時 |

| Do | ・コンテンツ制作 ・施策実行 ・運用管理 | ・進捗率 ・品質指標 | ・日次/週次 ・月次 |

| Check | ・KPI分析 ・効果測定 ・課題抽出 | ・達成率 ・ROI | ・月次 ・四半期 |

| Action | ・改善策立案 ・計画修正 ・体制見直し | ・改善率 ・効果予測 | ・月次 ・必要に応じて |

PDCAサイクルは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4段階で構成されており、各段階で適切な実施項目と評価指標を設定することが重要です。

Plan(計画)段階では、具体的なKPIの設定と施策立案を行います。例えば、「四半期でオーガニック流入を30%増加させる」「月間CVR(コンバージョン率)を5%向上させる」といった明確な数値目標を設定します。

Do(実行)段階では、計画に基づいたコンテンツ制作と施策実行を進めます。日次や週次での進捗管理を行い、品質指標に基づいてコンテンツの質を担保します。例えば、SEO記事であれば「キーワード密度」「文字数」「構成の適切性」などをチェックし、一定の基準を満たしているか確認しましょう。

Check(評価)段階では、設定したKPIに基づく効果測定と分析を実施します。月次での進捗確認に加え、四半期ごとに詳細な分析を行います。具体的には、PV数やCVRといった定量指標に加え、ユーザーの行動パターンや滞在時間といった定性的な指標も含めて総合的に評価を行います。

Action(改善)段階では、分析結果に基づいた改善策の立案と実行計画の修正を行います。例えば、「特定のキーワードでの検索流入が伸び悩んでいる」という課題に対して、コンテンツの見直しや新規記事の追加を計画します。また、運用体制や制作プロセスについても定期的に見直しを行い、より効率的な運用を目指しましょう。

長期的な視点での改善アプローチ

持続的な成果向上には、PDCAサイクルの確立が不可欠です。四半期ごとの計画立案(Plan)、日次での施策実行(Do)、月次での効果測定(Check)、そして必要に応じた改善(Action)というサイクルを確立します。

例えば、四半期ごとに「オーガニック流入30%増加」という目標を設定し、週次で進捗を確認します。月次レビューでは、達成率やROIを分析し、次月の施策に反映させます。このサイクルを継続的に回すことで、徐々に成果を向上させることができるのです。

特に重要なのは、短期的な成果だけでなく、中長期的な目標を見据えた改善です。例えば、1年後の「業界内での認知度向上」や「顧客データベースの構築」といった大きな目標を設定し、そこから逆算して段階的な改善を進めていきます。これにより、一時的な成果に左右されず、持続的な成長を実現できます。

まとめ

コンテンツマーケティングの主なメリットとして、資産性の高い集客、顧客ロイヤリティの向上、専門性の確立などを挙げる一方で、時間やリソースの課題、継続的な運用の難しさなどのデメリットについても言及しました。

実践面では、顕在層・潜在層それぞれへの効果的なアプローチ方法や、LPとの使い分け、信頼関係構築のためのコンテンツ設計について具体的に説明。さらに、成果最大化に向けたKPI設定、運用体制の構築、PDCAサイクルの確立など、長期的な視点での改善アプローチについても詳しく解説しています。

これらの知見を活用することで、より効果的なコンテンツマーケティングが可能となります。