ビジネスシーンにおいて計画を立てたり情報を整理したりする際に、誰もが一度は耳にしたことがある「5W1H」。しかし、より詳細な分析や計画立案に役立つ「6W2H」というフレームワークをご存知でしょうか。

本記事では、6W2Hの基本概念から実践的な活用法まで、マーケティングや企画立案に携わるビジネスパーソンに向けて詳しく解説します。

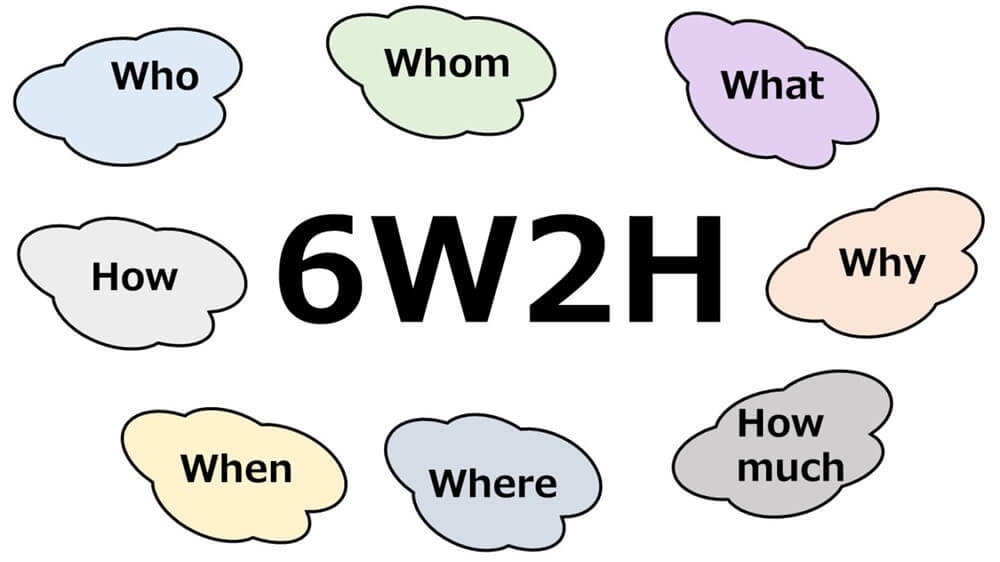

6W2Hとは?

6W2Hは、5W1Hをさらに発展させた情報整理のためのフレームワークです。6つのW(When、Where、Who、Whom、What、Why)と2つのH(How、How much)の頭文字を取ったものであり、ビジネスの現場で情報を漏れなく整理し、伝達するために活用されています。

5W1Hが基本的な情報伝達の枠組みとして利用されてきたのに対し、6W2Hはより複雑なビジネス状況や計画立案において有効です。特にマーケティング領域やビジネスコミュニケーションにおいて、より精緻な分析や計画が必要な場面で活躍します。

6W2Hの8つの構成要素

6W2Hを構成する8つの要素とその意味は以下の通りです。

| 要素 | 意味 | ビジネスにおける意味合い |

|---|---|---|

| When(いつ) | 時間や時期を表す | 販売時期、サービス提供期間、キャンペーン実施時期など |

| Where(どこで) | 場所や位置を表す | 提供場所、販売チャネル、流通経路など |

| Who(だれが) | 主体を表す | 実行者、担当者、責任者、組織など |

| Whom(だれに) | 対象を表す | 顧客、ターゲット層、ペルソナなど |

| What(なにを) | 内容を表す | 製品、サービス、提供価値など |

| Why(なぜ) | 理由や目的を表す | 目標、狙い、顧客ニーズなど |

| How(どのように) | 方法や手段を表す | 提供方法、販促手段、アプローチ方法など |

| How much(いくらで) | 費用や量を表す | 価格、コスト、予算、数量など |

従来の5W1Hと比較すると、「Whom(だれに)」と「How much(いくらで)」が追加されています。「Whom」は対象者を明確にすることで、より具体的なターゲティングが可能になります。また「How much」は価格設定やコスト計画など、ビジネス上重要な要素を明示的に考慮できるメリットがあります。

複雑なビジネス状況をこの8つの要素で分解して考えることで、漏れのない計画立案や情報整理が可能になります。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

その他のフレームワークとの違いとは

ビジネスシーンでは、状況分析や戦略立案のために数多くのフレームワークが活用されていますが、6W2Hは他のフレームワークと比較してどのような特徴を持っているのでしょうか。

その違いと活用シーンについて詳しく見ていきましょう。

5W1Hや5W2Hとの違い

6W2Hと類似したフレームワークとして、5W1Hや5W2Hがあります。これらの違いを明確にしておきましょう。

| フレームワーク | 構成要素 | 特徴 |

|---|---|---|

| 5W1H | Who, What, When, Where, Why, How | 基本的な情報整理の枠組み。シンプルで使いやすい |

| 5W2H | 5W1H + How much, How many | 5W1Hに費用と数量の視点を追加 |

| 6W2H | When, Where, Who, Whom, What, Why, How, How much | 「だれが」と「だれに」を分け、より詳細な分析が可能 |

5W1Hは基本的な情報伝達や簡単な計画立案には十分ですが、ビジネスの複雑な状況を分析するには物足りない面があります。特に「Who」の中に自社と顧客の両方が含まれるため、役割や対象が曖昧になりがちです。

一方、6W2Hでは「Who(だれが)」と「Whom(だれに)」を明確に分けることで、主体と対象を区別できます。これにより、「誰が何をするのか」「誰に対してどのような価値を提供するのか」をより明確に定義することが可能になります。

5W2Hも5W1Hを拡張したフレームワークですが、「How much(いくらで)」と「How many(どれだけ)」の追加という形で発展しています。しかし6W2Hのように「Who」を分割していないため、主体と対象の区別という点では6W2Hの方が優れています。

6W1Hとの違い

6W1Hというフレームワークもビジネスシーンでは使われることがあります。これは5W1Hに「Whom(だれに)」を追加したもので、6つのWと1つのHで構成されています。

| フレームワーク | 構成要素 | 特徴 |

|---|---|---|

| 6W1H | When, Where, Who, Whom, What, Why, How | 「だれに」を追加することで、対象を明確化 |

| 6W2H | When, Where, Who, Whom, What, Why, How, How much | 「だれに」と「いくらで」を追加し、より網羅的 |

6W1Hと6W2Hの大きな違いは、「How much(いくらで)」の有無です。6W1Hでは価格やコストの視点が含まれていないため、財務的な側面を考慮する必要がある場合は6W2Hの方が適しています。

特に製品・サービスの価格設定や、プロジェクトの予算計画を重視するシーンでは、6W2Hを選ぶことで財務面も含めた総合的な検討が可能になります。一方、価格よりも顧客とのコミュニケーションや価値提供方法に焦点を当てたい場合は、6W1Hでも十分かもしれません。

ビジネスシーンでの6W2H活用法

6W2Hは、さまざまなビジネスシーンで活用できる汎用性の高いフレームワークです。ここでは代表的な活用シーンについて解説します。

企画書作成での6W2H活用

企画書は新しいアイデアや計画を関係者に伝え、承認を得るための重要な文書です。6W2Hを活用することで、情報を漏れなく整理し、説得力のある企画書を作成することができます。

| 6W2H要素 | 企画書の対応部分 | 記載内容の例 |

|---|---|---|

| When | スケジュール | プロジェクト期間、マイルストーン、実施時期 |

| Where | 実施場所・チャネル | オンライン/オフライン、地域、店舗など |

| Who | 実施体制 | プロジェクトメンバー、役割分担、責任者 |

| Whom | ターゲット | 対象顧客層、ペルソナ設定 |

| What | 企画内容 | 提供する製品・サービスの詳細、特徴、価値 |

| Why | 目的・背景 | 企画の目的、期待される効果、市場背景 |

| How | 実施方法 | 具体的な実行プラン、プロモーション方法 |

| How much | 予算・収益計画 | 必要コスト、価格設定、想定売上、ROI |

企画書作成時には、まず企画の核となる「What」と「Why」を明確にし、次にターゲットとなる「Whom」を具体的に定義します。そして「Who」「When」「Where」で実施体制とスケジュールを検討し、「How」「How much」で具体的な実行プランと予算を立てていきます。

最後に全要素の整合性を確認し、必要に応じて調整することで、論理的で実現可能性の高い企画を提案することができるのです。

マーケティング戦略立案における6W2H活用

マーケティング戦略立案においても、6W2Hは非常に有効なフレームワークです。4Pと関連付けながら活用することで、より効果的な戦略を策定できます。

| 6W2H要素 | マーケティング4Pとの関連 | 検討すべき内容 |

|---|---|---|

| What | Product(製品) | 製品・サービスの特徴、価値提案、差別化ポイント |

| How much | Price(価格) | 価格戦略、価格帯、値引き戦略 |

| Where | Place(流通) | 販売チャネル、流通経路、物流、立地 |

| How | Promotion(販促) | プロモーション方法、広告媒体、販売促進策 |

| Whom | (ターゲティング) | ターゲット顧客層、セグメンテーション |

| Why | (市場ニーズ) | 顧客ニーズ、解決する課題、購買動機 |

| Who | (実行主体) | マーケティング担当者、責任体制 |

| When | (タイミング) | 市場投入時期、プロモーションスケジュール |

マーケティング戦略立案では、特に「Whom(だれに)」の定義が重要です。ターゲット顧客を明確にすることで、その顧客に響く「What(なにを)」「How(どのように)」「How much(いくらで)」を検討することができます。

また、競合分析を行う際にも6W2Hを活用することで、自社と競合の違いを多角的に把握することが可能になります。

イベント企画書作成での6W2H活用

イベント企画においては、限られた時間と予算の中で最大限の効果を得ることが求められます。6W2Hを活用することで、イベントの目的から細部の運営まで、漏れなく計画を立てることができます。

| 6W2H要素 | イベント企画での重要ポイント |

|---|---|

| When | 開催日時、準備期間、イベントの時間配分 |

| Where | 会場選定、オンライン/オフライン、アクセス |

| Who | 運営スタッフ、登壇者、協力企業・団体 |

| Whom | 参加者層、招待者、想定参加人数 |

| What | イベントコンセプト、内容、提供価値 |

| Why | イベントの目的、期待効果、KPI |

| How | 運営方法、告知方法、参加者とのコミュニケーション |

| How much | 予算、参加費、スポンサー収入、投資対効果 |

イベント企画において特に重視すべき要素は「When(いつ)」「Where(どこで)」「What(なにを)」です。日時と会場は早期に決定する必要があり、イベントの内容(コンセプト)はすべての計画の基礎となります。

さらに、イベントの準備から実施、フォローアップまでのタイムラインを「When」の要素で詳細に計画することで、スケジュール管理を徹底することが重要です。

事業計画書での6W2H活用

事業計画書は新規事業の立ち上げや既存事業の拡大時に作成される重要な文書です。6W2Hを活用することで、事業の全体像から具体的な実行計画まで、論理的かつ網羅的に整理することができます。

| 6W2H要素 | 事業計画書の対応部分 | ポイント |

|---|---|---|

| What | 事業概要、提供価値 | 事業モデル、製品・サービス内容、競争優位性 |

| Why | 市場分析、事業目的 | 市場ニーズ、解決する課題、ビジョン、ミッション |

| Whom | 顧客分析 | ターゲット市場、顧客セグメント、ペルソナ |

| How | 事業戦略、マーケティング戦略 | 販売戦略、プロモーション計画、成長戦略 |

| Who | 組織体制 | 経営陣、組織図、人員計画、外部パートナー |

| Where | 販売チャネル、立地 | オンライン/オフライン戦略、拠点計画 |

| When | 実行スケジュール | ロードマップ、マイルストーン、成長段階 |

| How much | 財務計画 | 収支計画、資金計画、投資計画、資金調達 |

6W2Hのフレームワークに沿って事業計画を立てることで、投資家や経営層に対して説得力のある提案が可能になります。特に「How much」の部分で具体的な数字を示すことで、事業の実現可能性や収益性を明確に伝えることができます。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

6W2Hと組み合わせて効果を高めるフレームワーク

6W2Hは単独でも有効ですが、他のフレームワークと組み合わせることで、より深い分析や効果的な計画立案が可能になります。ここでは相性の良い3つのフレームワークとの組み合わせ方を解説します。

ロジックツリー

ロジックツリーは、問題や課題を論理的に分解して構造化するためのフレームワークです。6W2Hとロジックツリーを組み合わせることで、問題解決のプロセスをより体系的に進めることができます。

たとえば、「売上が伸びない」という問題に対して、ロジックツリーでMECE(漏れなくダブりなく)に原因を分解した後、それぞれの原因に対して6W2Hで具体的な対策を検討するという方法が効果的です。

組み合わせの手順は以下の通りです。

- ロジックツリーで問題の原因を階層的に分解する

- 最下層の具体的な原因それぞれに対して、6W2Hで対策を検討する

- 6W2Hのフレームワークで具体的なアクションプランを立てる

この組み合わせにより、問題の根本原因に対する具体的で実行可能な対策を、漏れなく立案することができます。

オズボーンのチェックリスト

オズボーンのチェックリストは、創造的なアイデア発想を促進するためのツールです。6W2Hとオズボーンのチェックリストを組み合わせることで、より革新的かつ実行可能な計画を立てることができます。

| オズボーンのチェックリスト | 6W2Hとの組み合わせ方 |

|---|---|

| 転用する | What(なにを)の発想を広げる |

| 応用する | How(どのように)の選択肢を増やす |

| 変更する | 各要素を別の視点から見直す |

| 拡大する | How much(いくらで)のスケールを検討する |

| 縮小する | 必要最小限の要素を見極める |

| 代用する | 別の選択肢を検討する |

| 再配列する | 要素間の優先順位や関係性を見直す |

| 逆転する | 発想を転換する |

| 結合する | 複数の要素を組み合わせる |

6W2Hで基本的な計画を立てた後、オズボーンのチェックリストを使って各要素を発展させるというプロセスが効果的です。たとえば「What(なにを)」に対して「転用できないか」「拡大できないか」など、異なる視点から検討することで、より創造的な解決策が生まれます。

なぜなぜ分析

なぜなぜ分析は、問題の根本原因を探るために「なぜ?」を繰り返し問いかける手法です。6W2Hとなぜなぜ分析を組み合わせることで、問題の本質を捉えた効果的な対策を立案することができます。

組み合わせの手順は以下の通りです。

- 問題を明確にする

- なぜなぜ分析で問題の根本原因を特定する

- 特定した根本原因に対して、6W2Hのフレームワークで具体的な対策を立案する

- 対策の実行計画を6W2Hで詳細化する

なぜなぜ分析は特に「Why(なぜ)」の要素を深堀りするのに適しています。問題の表面的な原因だけでなく、根本的な原因を把握することで、より効果的な対策を立てることが可能になります。

また、複数の原因が絡み合っている複雑な問題に対しては、なぜなぜ分析で要因を整理した後、6W2Hで包括的な対策を検討するというアプローチが有効です。

まとめ

6W2Hは、ビジネスシーンで情報を体系的に整理し、計画を立案するための優れたフレームワークです。従来の5W1Hに「Whom(だれに)」と「How much(いくらで)」の2要素を追加することで、対象者と財務面も明確に考慮でき、より詳細かつ網羅的な分析が可能になります。

この8つの要素(When、Where、Who、Whom、What、Why、How、How much)を活用することで、企画書作成、マーケティング戦略立案、イベント企画、事業計画書作成など、さまざまなビジネスシーンでの情報整理や計画立案を効果的に行えます。特に「Who(だれが)」と「Whom(だれに)」を分けることで、実行主体と対象を明確に区別できる点が大きな強みです。

また、6W2Hはロジックツリー、オズボーンのチェックリスト、なぜなぜ分析といった他のフレームワークと組み合わせることで、より創造的な問題解決や効果的な計画立案が可能になります。