近年、広告だけに頼らない集客手法として「コンテンツマーケティング」に注目が集まっています。しかし、聞いたことはあっても「実際にどう取り組めばよいのか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、コンテンツマーケティングの基本的な考え方から、活用できるメディア、コンテンツの種類や選び方、戦略の立て方までを丁寧に解説します。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングとは

コンテンツマーケティングとは、ユーザーが求める情報を継続的に発信し、見込み顧客との信頼関係を築いて購買行動へと導く戦略的なマーケティング手法です。

提供されるコンテンツは、情報の質や有用性が問われ、単なる商品紹介にとどまらず、ユーザーの課題解決や知識提供に役立つ内容が求められます。

この施策はWebサイトへの自然流入を促進し、企業にとっては広告費の削減や情報資産の蓄積といった長期的なメリットが期待できます。一方で、成果が表れるまで時間がかかるため、継続的な更新と丁寧な戦略設計が不可欠です。

コンテンツマーケティングが注目される理由

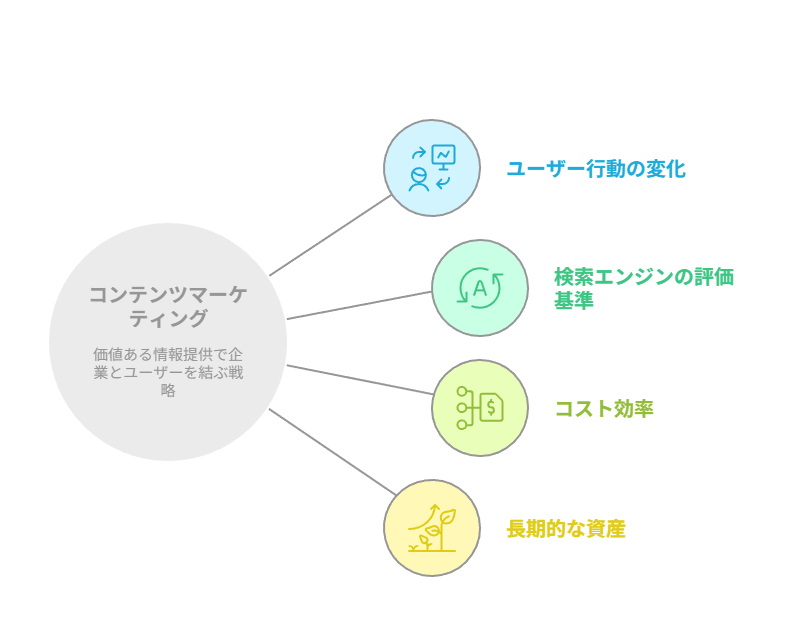

近年、コンテンツマーケティングが多くの企業に注目されるようになった背景には、ユーザー行動や検索エンジンの評価基準の変化があります。広告はプッシュ型で売り込み色が強く、ユーザーの興味を引きにくくなっていました。一方、検索を通じて自ら情報を探すスタイルが主流となったことで、価値ある情報提供が企業の新たな接点となっています。

また、Googleのアルゴリズムが「質の高いコンテンツ」を評価するようになり、外部リンクに頼らずとも上位表示を狙える時代が到来しました。コンテンツを蓄積することで資産となり、継続的に集客できる点も支持される理由のひとつです。

さらに、制作コストが比較的抑えられ、クラウドソーシングなどを活用すれば内製化しやすいという点も企業にとって魅力的です。このように、低コストで始められ、かつ長期的な効果を見込める施策として、多くの企業がコンテンツマーケティングに取り組むようになっています。

コンテンツマーケティングで活用できるメディア

コンテンツマーケティングにおいては、目的やターゲットに応じて使い分けるべき多様なメディアがあります。代表的なものとして、記事コンテンツやSNS、ホワイトペーパー、動画、ウェビナー、メールマガジンなどが挙げられます。

たとえば記事コンテンツは、検索ニーズを意識して構成することで、自然検索からの流入を安定的に得るのに適しています。一方、SNSはリアルタイムでの情報発信や拡散力に強みがあり、特にBtoC商材との相性が良い媒体です。

ホワイトペーパーやウェビナーは、潜在層のユーザーを顕在層へと導くリードナーチャリングに向いており、BtoBの高単価商材でも活用されています。また、メールマガジンは既存顧客との接点を継続的に保つ手段として効果的です。

このように、各メディアには異なる強みがあるため、目的とターゲットに合致した活用が不可欠です。単一の手法に依存せず、複数のメディアを組み合わせることが成果につながる鍵となります。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングの代表的な手法の種類

コンテンツマーケティングには、目的やターゲットに応じて使い分けられる多様な手法が存在します。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 記事コンテンツ | SEOとの親和性が高く、継続的な集客が見込める。ユーザーの課題解決や情報提供に適しており、比較的少ないコストで制作可能。 |

| ランディングページ | 1ページでサービスの魅力を伝え、特定の行動へ誘導する。構成と導線設計が成果に直結する。 |

| SNS | リアルタイム性が高く、ユーザーとの接触頻度を保てる。フォロワーとのコミュニケーションが可能。 |

| ホワイトペーパー | 業界動向や事例をまとめた高密度な情報資料。ダウンロード時に個人情報の入力を求めることで、質の高いリードを収集できる。 |

| ウェビナー | オンラインで実施するセミナー形式のコンテンツ。リアルタイムの対話が可能で、顧客ニーズの把握や営業との接点作りに活用される。 |

| 動画コンテンツ | 情報量が多く、視覚と聴覚に訴えかけることで記憶に残りやすい。ブランドイメージの形成にも役立つ。 |

| メールマガジン | 登録ユーザーに対し、定期的な情報発信が可能。低コストで始められ、ユーザーの属性に応じた配信ができる。 |

たとえば、検索流入を促進する「記事コンテンツ」、特定のアクションを狙う「ランディングページ」、リアルタイムで接点を持つ「SNS」などが挙げられます。これらは情報の届け方や訴求の強度が異なり、それぞれの特性を理解して適切に活用する必要があります。

さらに、信頼構築に役立つ「ホワイトペーパー」や「ウェビナー」、高い視覚訴求力を持つ「動画コンテンツ」、継続的な関係構築に有効な「メールマガジン」なども重要な手段です。それぞれのコンテンツには活用するタイミングやターゲットとの相性があります。

成功するコンテンツマーケティングは、こうした手法を単体で使うのではなく、ファネルに沿って組み合わせ、段階的にユーザーを導く構造になっています。自社の目的に合致した形式を選ぶことで、情報の伝達効率と成果を最大化することが可能です。

記事コンテンツ

記事コンテンツは、コンテンツマーケティングの中でも特に基本となる手法であり、多くの企業で導入されています。検索エンジン経由での流入を見込めるため、SEOとの相性が良く、長期的にアクセスを集めやすい特徴があります。

Web上に継続して公開することで情報が蓄積され、企業の専門性や信頼性を高める資産となります。

情報提供型のコラムやノウハウ記事、アンケート結果をまとめた分析記事など、形式は多岐にわたります。ユーザーが抱える悩みや疑問に対する明確な答えを提示する構成にすることで、検索意図に合致しやすくなり、流入とエンゲージメントの両面で成果を期待できます。

また、比較的コストを抑えながら内製・外注のいずれでも対応しやすく、初めてコンテンツマーケティングを導入する企業にも適しています。更新頻度や構成の質を維持することが継続的な効果を生む鍵となります。

ランディングページ

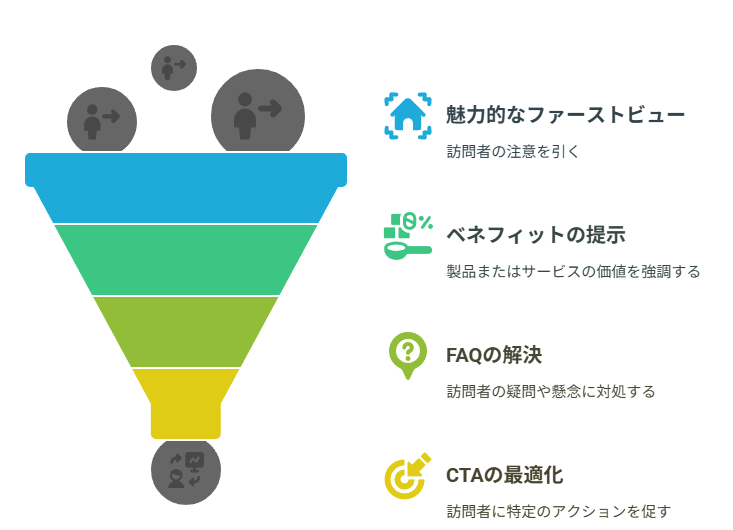

ランディングページ(LP)は、特定のサービスや商品の訴求に特化したコンテンツ形式であり、訪問者に特定のアクションを促すことを目的としています。コンテンツマーケティングにおいては、認知段階から検討段階に進んだ見込み顧客に対して、明確な価値提案を行う場として機能します。

構成としては、ファーストビューでの訴求力、ベネフィットの提示、ユーザーの疑問を解消するFAQ、そしてスムーズな行動導線となるCTA(Call To Action)の配置が重要です。デザインやライティングの精度によって、CV率に大きく影響を及ぼすため、コンバージョン目的の施策と連携させて運用する必要があります。

特に広告施策と連動した活用が効果的で、リスティング広告やSNS広告からの遷移先として設計されるケースが多く見られます。目的に応じたストーリー設計とCTAの最適化が、成果を最大化するポイントです。

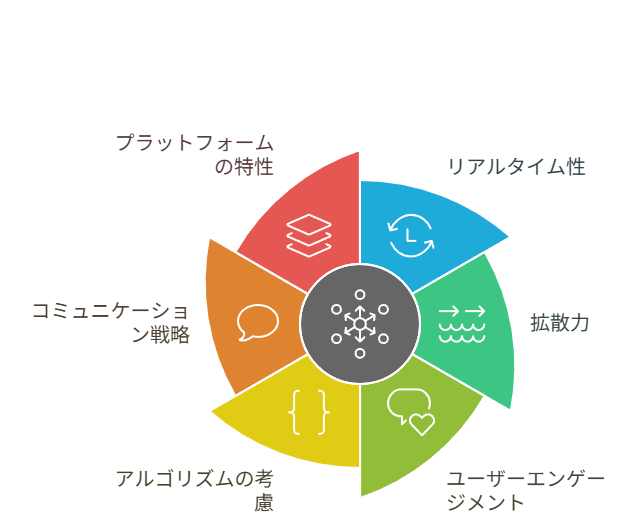

SNS

SNSは、コンテンツマーケティングにおいてリアルタイム性と拡散力に優れた媒体です。特にBtoC領域では、ユーザーとの距離感が近く、日常的な接触を通じて認知拡大やブランディングに効果を発揮します。商品紹介やキャンペーン情報だけでなく、ユーザーの悩みに寄り添う内容や共感を呼ぶ投稿が重要です。

また、SNSはアルゴリズムによって投稿の表示範囲が左右されるため、投稿時間や頻度、エンゲージメントを意識した運用が求められます。フォロワーとのコミュニケーションを通じてロイヤリティを高め、Webサイトへの誘導や購買への導線として活用することが可能です。

近年ではBtoB企業でもSNS活用が進んでおり、採用広報やナレッジシェアの場としても重要性が増しています。プラットフォームごとの特性を理解し、ターゲットに応じて使い分ける戦略的な運用が成果に直結します。

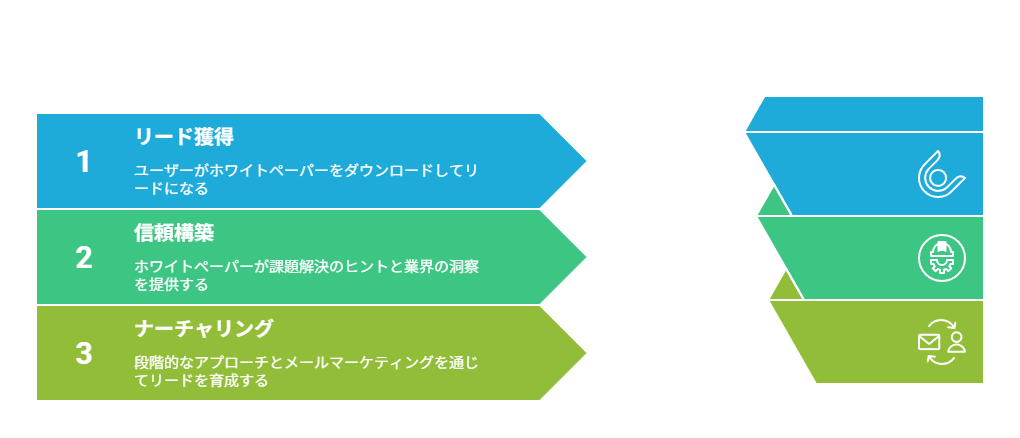

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーは、特定のテーマに関する情報を体系的にまとめたダウンロード型のコンテンツであり、主にBtoB領域で活用されています。ユーザーがフォームに連絡先などを入力することでダウンロード可能となる設計が一般的で、有効なリードを獲得する手段として高く評価されています。

特に、自社の商品・サービスに対して興味を持ち始めた検討層に向けて、課題解決のヒントや業界動向、導入事例などを盛り込むことで信頼感の醸成が期待できます。また、PDF形式で提供することが多く、営業資料やセミナー資料としての再利用性にも優れています。

ホワイトペーパーの運用では、リード獲得後のナーチャリング設計が重要です。一度取得した情報をもとに、段階的なアプローチやメルマガとの連携など、マーケティングオートメーションとの組み合わせが効果を高める鍵となります。

ウェビナー

ウェビナーは、Web上で開催されるセミナー形式のコンテンツであり、双方向のコミュニケーションを通じてユーザーと密な関係を築くことができる手法です。主にBtoB商材や高単価商品において、購入前の不安や疑問を解消する場として活用されています。

リアルタイムで質問やチャットが可能なため、参加者の関心や温度感を把握しながら、その場で情報提供やフォローができる点が大きな特徴です。また、録画配信を併用することで、ライブ参加が難しい見込み顧客にも情報を届けることが可能になります。

ウェビナーを効果的に運用するためには、集客から当日の運営、終了後のフォローまで一貫した設計が求められます。参加者のデータを活用して、その後の営業活動やメール施策に繋げる導線設計も、成果を左右する重要なポイントです。

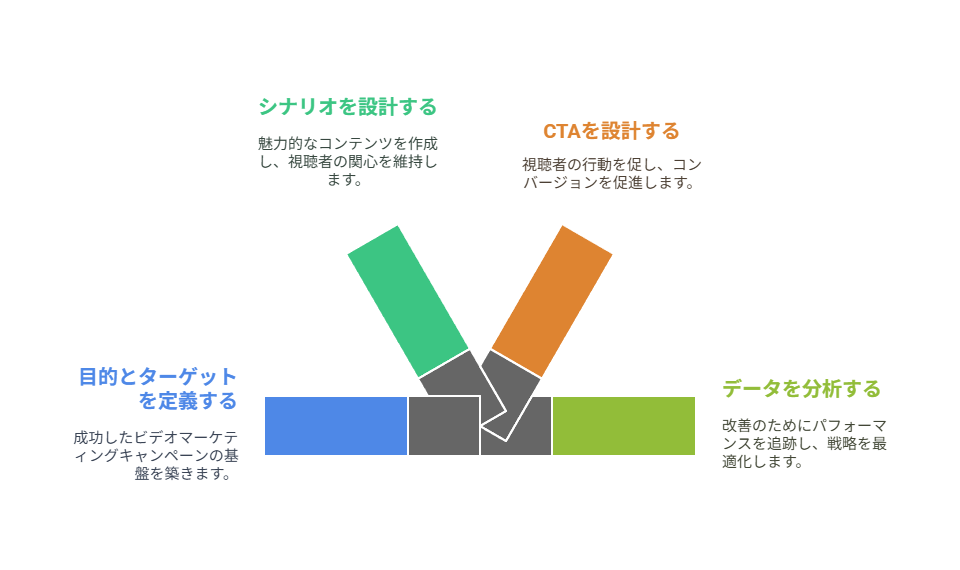

動画コンテンツ

動画コンテンツは、視覚と聴覚の両方に訴えることができるため、情報伝達力と感情訴求力に優れた手法です。複雑な商品やサービスの概要を短時間でわかりやすく伝えることができ、ユーザーの理解促進や関心の喚起に効果的です。

近年では、商品紹介や使い方解説のほか、インタビュー形式やストーリーテリングを用いたブランド動画など、さまざまな形態で活用が進んでいます。特にSNSやYouTubeとの連携により、動画の拡散力を活かして多くのユーザーにアプローチすることが可能です。

一方で、制作には一定の工数とコストがかかるため、事前に目的とターゲットを明確にした上でシナリオ設計を行う必要があります。また、視聴完了後の行動につなげるCTA設計や、再生データの分析による改善も欠かせません。

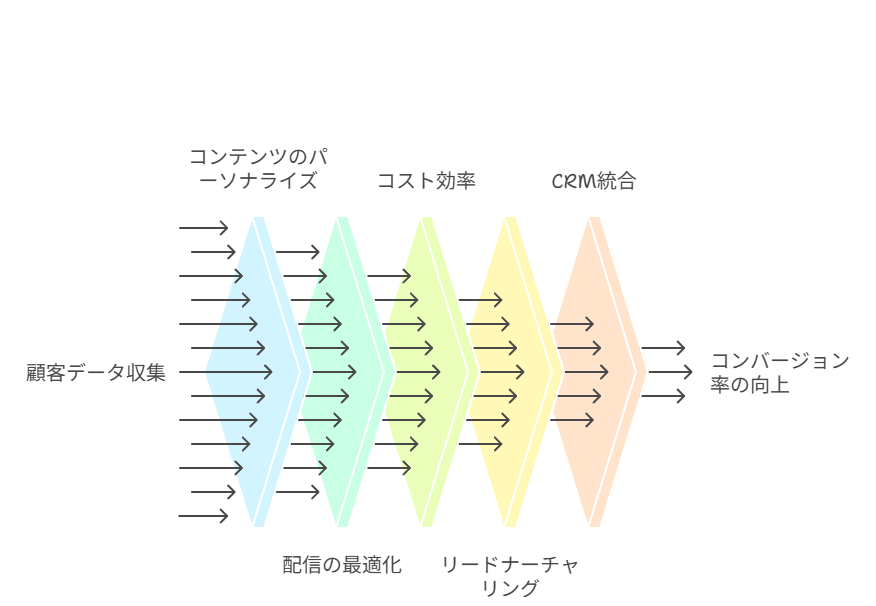

メールマガジン

メールマガジンは、定期的にユーザーに情報を届けることができるコンテンツマーケティングの手法のひとつです。新商品やキャンペーン情報だけでなく、コラムや事例紹介なども交えながら、顧客との継続的な接点を維持するために活用されます。

ターゲットに合わせたパーソナライズ配信が可能であり、開封率やクリック率などの反応データをもとに改善を図ることができます。購読者の属性や行動に応じて配信内容を調整することで、コンバージョンにつながる確度を高めることもできます。

さらに、他のチャネルと比べて配信コストが低く、リードナーチャリング施策としても相性が良い点が特長です。CRMやマーケティングオートメーションと連携すれば、より戦略的に活用することが可能です。情報を「届ける」だけでなく「関係を育てる」視点で設計することが成果につながります。

コンテンツの種類の選び方のポイント

コンテンツマーケティングにおいて、どのような形式のコンテンツを選ぶかは、成果に直結する重要な判断項目です。形式の選定には、自社の目的や目標、ターゲットとなる顧客層、そしてユーザーの購買行動プロセスを総合的に考慮する必要があります。

具体的な選定方法を見ていきましょう。

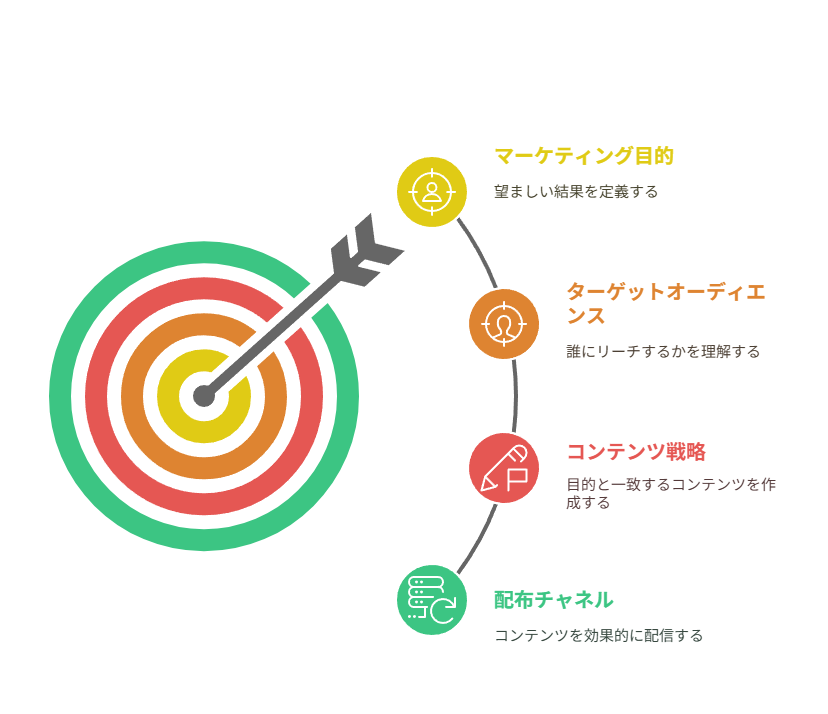

自社の目標・目的を明確にする

コンテンツの種類を選定する際は、まず自社の目標やマーケティング目的を明確にすることが欠かせません。たとえば、ブランドの認知度を上げたい場合と、リードを獲得したい場合では、適切なコンテンツの形式や配信チャネルは大きく異なります。

認知獲得を重視するなら、SNSやブログ記事、バイラル性のある動画など拡散性の高い手法が有効です。一方で、リード獲得や顧客育成を目的とする場合は、ホワイトペーパーやウェビナー、メールマガジンなど、より密度の高い情報提供を行う形式が適しています。

目的が曖昧なままコンテンツ制作を始めると、訴求軸がぶれてしまい、成果につながらない可能性があります。そのため、まずは「誰に、何を、どのように届けるか」を関係者間で明確にし、目的に合致した戦略設計を行うことが重要です。

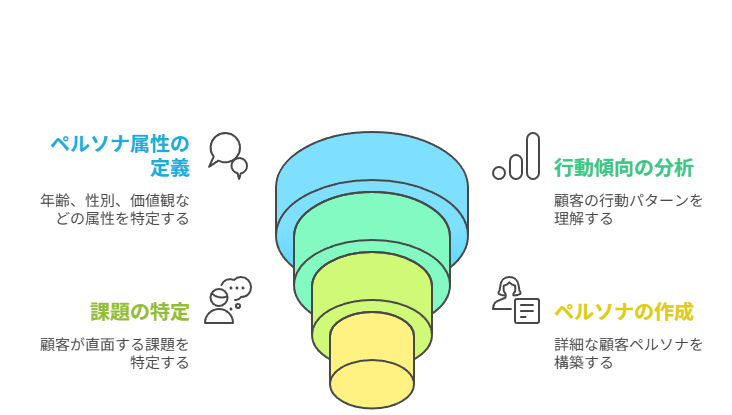

顧客のペルソナを明確にする

コンテンツの成果を最大化するには、誰に向けて発信するのかという「顧客像=ペルソナ」を明確に定義することが重要です。ペルソナの設計では、年齢・性別といった基本的な属性だけでなく、価値観や行動傾向、抱えている課題までを具体的に想定します。

たとえば、同じ商品であっても初心者と上級者では知りたい情報の深度や表現が異なります。ペルソナに応じた情報設計を行うことで、コンテンツの訴求力が高まり、ユーザーにとって「自分ごと」として捉えてもらいやすくなります。

既存顧客のデータやアンケート調査などを活用して実在に近い人物像を描くことが効果的です。精度の高いペルソナが設定できれば、検索キーワードの選定や訴求ポイントも明確になり、より効果的なコンテンツ制作につながります。

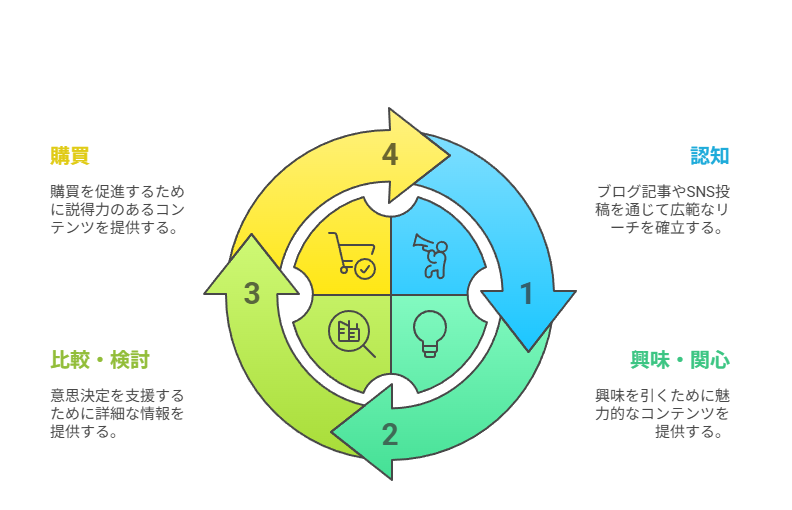

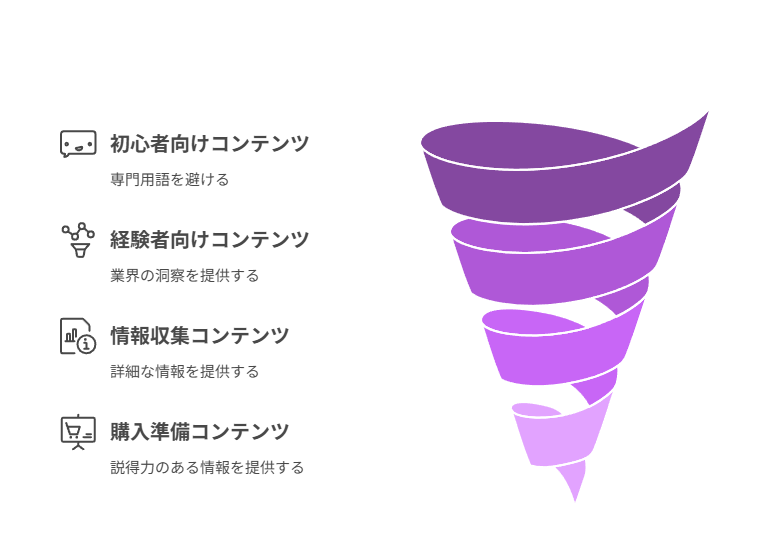

マーケティングファネルの各段階を意識する

コンテンツの種類を選ぶ際は、マーケティングファネルのどの段階を対象とするかを意識することが不可欠です。ファネルとは「認知→興味・関心→比較・検討→購買」といった購買行動の流れを示すもので、段階ごとに適切なコンテンツの形式や訴求方法が異なります。

たとえば、認知段階ではブログ記事やSNS投稿など広く届ける形式が有効ですが、比較・検討フェーズではホワイトペーパーや導入事例など、具体的かつ信頼性の高い情報が求められます。購買直前の段階では、FAQやデモ動画、ランディングページなどの後押しコンテンツが効果を発揮します。

すべての段階に同じ形式のコンテンツを用意するのではなく、ユーザーの検討状況に応じて最適なコンテンツを配置することが重要です。ファネルごとの役割を意識したコンテンツ設計が、スムーズな顧客導線の形成につながります。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングの具体的な戦略の立て方

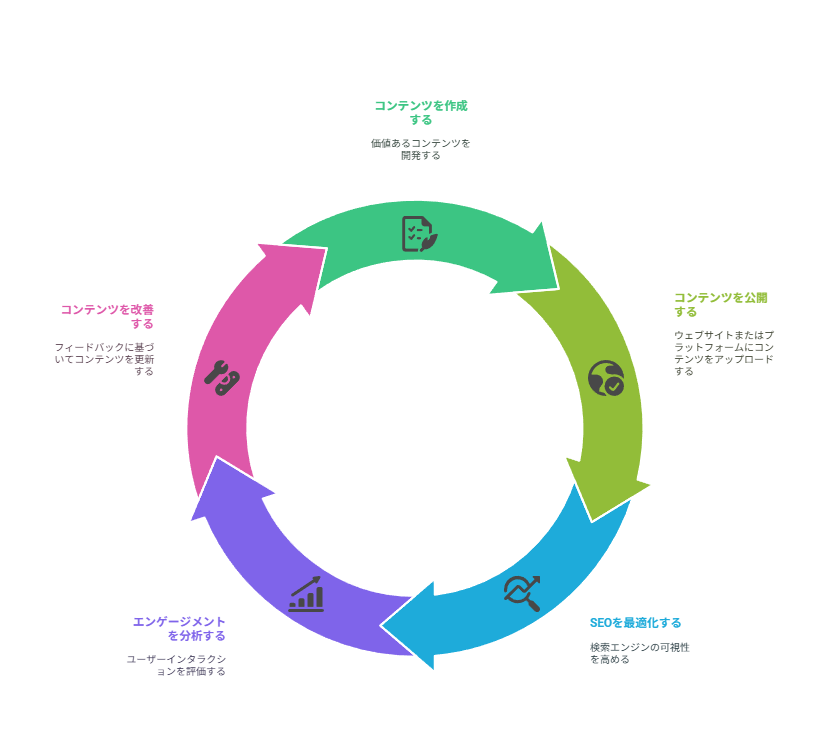

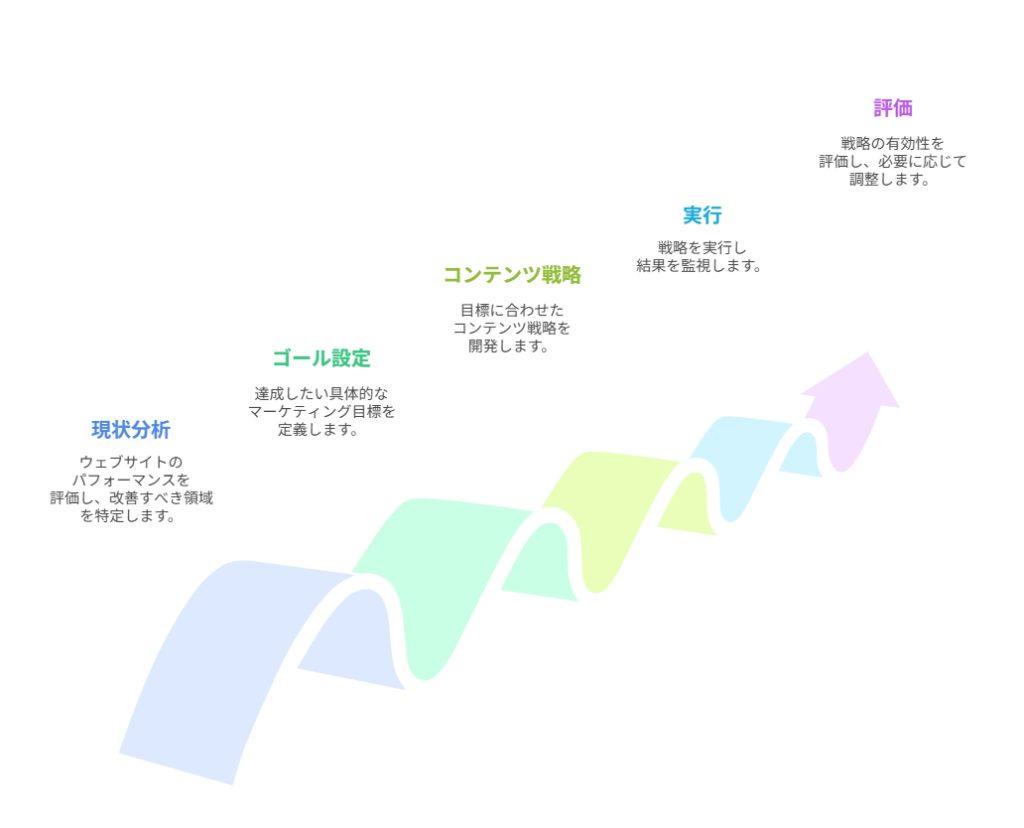

コンテンツマーケティングを効果的に展開するには、やみくもにコンテンツを制作するのではなく、明確な戦略を立てることが欠かせません。戦略設計の第一歩は、現状の課題や自社の強みを分析し、何を目的としてコンテンツを発信するのかを定めることです。

現状分析・ゴール設定

コンテンツマーケティングを成功に導くためには、現状の課題とゴールの明確化が不可欠です。まず、自社のWebサイトや既存のコンテンツ施策がどのような成果を上げているのかを数値で把握し、課題となるポイントを洗い出します。アクセス数やコンバージョン率、検索順位などの指標を確認することで、改善すべき領域が見えてきます。

その上で、何を達成したいのかというゴールを具体的に設定します。たとえば、ブランド認知の向上、リード獲得数の増加、問い合わせ件数の増加など、目的によってコンテンツの内容や形式は変わります。BtoBでは営業へのリード供給、BtoCでは購買促進といった視点も取り入れる必要があります。

ターゲット層に合わせたコンテンツ設計

効果的なコンテンツマーケティングを実現するには、ターゲットとなるユーザー層に最適化されたコンテンツ設計が欠かせません。ユーザーの年齢、職業、関心事、課題などを明確にし、それぞれの属性に適したトーンや情報構成を意識して制作することが重要です。

たとえば、初心者を対象とする場合は、専門用語を避けて平易な言葉で丁寧に解説することが求められます。一方で、経験者向けであれば、業界動向や専門的な知見を盛り込むことで、より深い理解と信頼を得ることができます。

また、情報収集フェーズにいるユーザーと、購買直前のユーザーとでは必要とする情報が大きく異なります。そのため、ターゲットの検討段階に応じてコンテンツの深さや形式を調整することが成果につながります。ペルソナに基づいた具体的な情報設計が、エンゲージメントの向上とコンバージョンの促進を支える鍵となります。

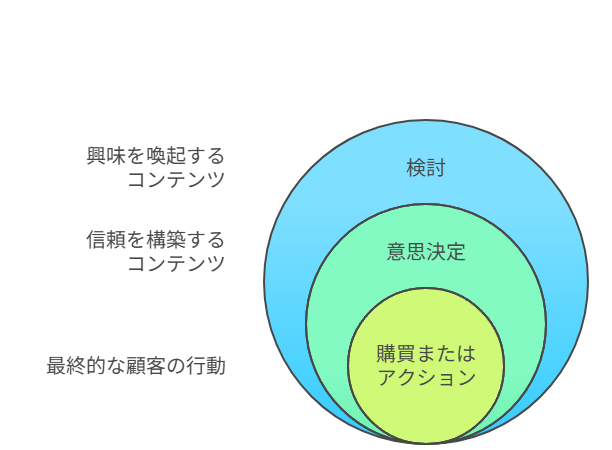

カスタマージャーニーに沿ったコンテンツ配置

ユーザーが情報を収集し、最終的に購買や問い合わせといったアクションに至るまでの流れを可視化したものがカスタマージャーニーです。コンテンツマーケティングでは、この流れに合わせて適切なタイミングで最適な情報を提供することが求められます。

たとえば、認知段階ではブログ記事やSNS投稿を通じて興味を喚起し、検討段階ではホワイトペーパーやインタビュー記事を活用して信頼感を構築します。そして、最終段階ではFAQや比較表、ランディングページなどを用いて背中を押す情報を提示します。

このように、ユーザーの心理や行動に寄り添ったコンテンツ配置は、情報提供の精度を高めるだけでなく、離脱の防止にもつながります。また、カスタマージャーニーを活用することで、社内のマーケティングや営業チームとの連携も強化でき、施策全体の一貫性が高まります。

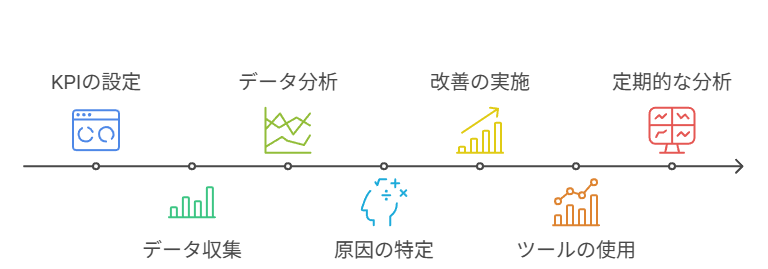

効果測定と改善

コンテンツマーケティングは、公開して終わりではなく、成果を分析しながら継続的に改善していくことが重要です。そのためには、あらかじめ設定したKPI(指標)を基に、効果測定を行う体制を整える必要があります。代表的な指標としては、ページビュー、平均滞在時間、コンバージョン率などが挙げられます。

数値をチェックする際は、単なる結果の確認にとどまらず、「なぜ成果が出たのか」「なぜ伸び悩んでいるのか」といった原因の分析を行うことが求められます。たとえば、滞在時間が短い場合は記事構成や導線に課題がある可能性があるため、見出しやCTAの改善が必要になります。

また、ユーザー行動の傾向を把握することで、今後制作するコンテンツの方向性を調整するヒントにもなります。Googleアナリティクスやサーチコンソールといったツールを活用し、定期的な分析と改善を繰り返すことで、コンテンツの質と成果を高めていくことが可能になります。

まとめ

コンテンツマーケティングは、ユーザー視点に立った情報発信を軸に、顧客との関係を育て、最終的には購買や問い合わせといった行動へ導くことを目的とした戦略的な手法です。効果的に運用するためには、単に記事やSNSを投稿するだけではなく、目的の明確化、ペルソナ設計、ファネルに応じたコンテンツ選定など、設計段階から丁寧に取り組むことが求められます。

加えて、公開後も数値に基づいた振り返りと改善を繰り返すことで、長期的な資産としての価値を高めることができます。すぐに結果が出にくいという側面はありますが、正しく設計し、継続的に改善していくことで、広告依存からの脱却や企業ブランディング、見込み顧客の獲得など、多くの成果を生み出すことが可能です。

本記事では、基礎知識から具体的な施策までを体系的に紹介しました。もし現状の施策に伸び悩みを感じているなら、ぜひ改めて自社のゴールやターゲットを見直し、戦略的なコンテンツ活用を再構築してみてください。丁寧に積み上げたコンテンツは、やがて大きなビジネス成果として返ってくるはずです。