現代のデジタル時代において、従来の広告中心のマーケティングだけでは顧客にリーチすることが難しくなっています。そこで注目されているのがコンテンツマーケティングです。この記事では、コンテンツマーケティングの基本概念から実践方法、成功事例まで、体系的に解説します。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングとは

コンテンツマーケティングは、顧客にとって価値ある情報やコンテンツを提供することで、信頼関係を構築し、最終的に商品やサービスの購入につなげるマーケティング手法です。一方的に商品の良さを宣伝するのではなく、顧客の課題解決に役立つ情報を無償で提供することにより、企業のブランド価値を高め、長期的な関係性を築くことを目指します。

広告やプロモーションとの大きな違いは、顧客を「引き寄せる」アプローチであることです。消費者が自ら情報を求めて企業のコンテンツに接触する機会を創出し、自然な形で商品・サービスへの興味を喚起します。

コンテンツマーケティングの目的

コンテンツマーケティングの目的は大きく分けて、企業側と顧客側の双方にメリットをもたらすことにあります。

企業側の目的としては、認知度向上、リード獲得、コンバージョン率の向上、顧客ロイヤルティの強化などが挙げられます。適切なコンテンツを継続的に発信することで、ターゲット顧客との接点を増やし、徐々に信頼関係を構築していきます。

一方、顧客側のメリットとしては、問題解決に役立つ情報の入手、商品・サービスに関する詳しい知識の獲得、賢い選択をするための判断材料の提供などがあります。このように、顧客にとって本当に価値のある情報を提供することが、コンテンツマーケティングの本質といえるでしょう。

コンテンツマーケティングが重要視される背景

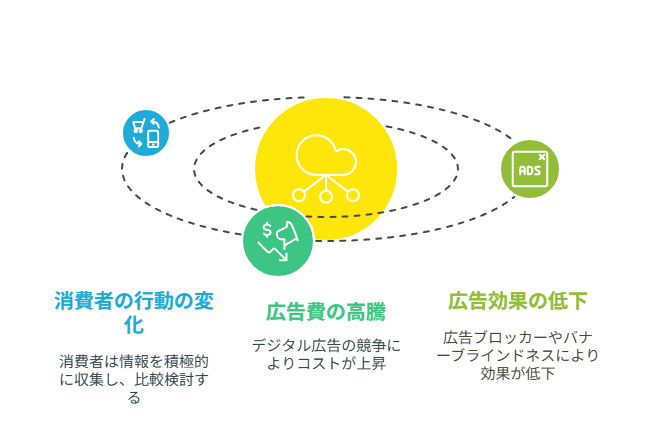

現在、コンテンツマーケティングが重要視される背景には、以下のような要因があります。

インターネットの普及により、消費者の購買行動が大きく変化しました。かつては企業からの一方的な情報提供が主流でしたが、今日では消費者自身が能動的に情報を収集し、比較検討した上で購入を決定する「顧客主導」の時代へと移行しています。たとえば、家電製品を購入する際には、メーカーサイトだけでなく、レビューサイトやSNSでの口コミなど、複数の情報源を参考にする消費者が増えています。

また、広告費の高騰や従来型広告の効果低下も背景にあります。デジタル広告の競争激化により広告単価は上昇し、コスト効率が悪化しています。さらに、広告ブロッカーの普及やバナーブラインドネス(Webユーザーが広告を無視する現象)により、広告の効果そのものも低下傾向にあります。

このような状況下で、長期的な視点で顧客との関係を構築できるコンテンツマーケティングは、持続可能なマーケティング戦略として注目を集めているのです。

Webマーケティングとコンテンツマーケティングの違い

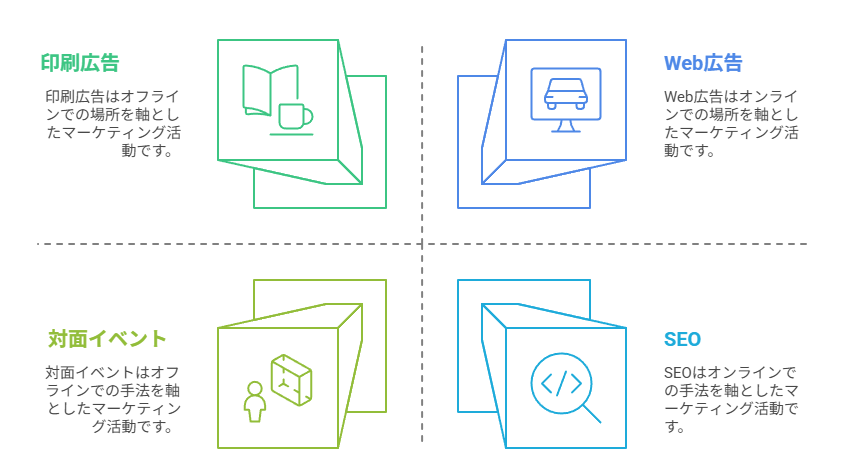

Webマーケティングとコンテンツマーケティングは、しばしば混同されますが、両者には明確な違いがあります。

Webマーケティングは、インターネット上で行うマーケティング活動全般を指し、Web広告、SEO、SNSマーケティング、メールマーケティング、コンテンツマーケティングなど、多岐にわたる手法を含みます。つまり、「場所」(Web上)を軸としたマーケティング活動です。

一方、コンテンツマーケティングは、価値あるコンテンツを通じて顧客とのコミュニケーションを図る「手法」を軸としたマーケティング活動です。コンテンツマーケティングはWeb上だけでなく、印刷物や対面イベントなどオフラインでも実施可能です。

簡潔に言えば、コンテンツマーケティングはWebマーケティングの一部であるとともに、オフラインでも展開できる独自の手法と位置づけられます。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングのメリット・デメリット

コンテンツマーケティングを検討する際は、そのメリットとデメリットを十分に理解することが重要です。以下の表で、主なメリットとデメリットをまとめました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・コンテンツが資産になり長期的に効果を発揮する ・潜在顧客へのアプローチが可能になる ・広告費を削減できる ・顧客ロイヤリティが向上する ・低予算でスタートできる ・SNSとの相性が良い | ・成果(コンバージョン、売上)が出るまで時間がかかる ・コンテンツ制作や更新に人的リソースが必要 ・継続して発信し続けることが必要 ・効果測定が難しい ・専門的なスキルやノウハウが必要 |

メリットの中でも特に注目すべきは「コンテンツが資産になること」です。一度作成した質の高いコンテンツは、長期間にわたって顧客を引き付け続けます。たとえば、SEO対策されたブログ記事は、作成後数年経っても検索エンジンから安定的にアクセスを集めることが可能です。

一方、デメリットとして最も留意すべきは「即効性がない」ということでしょう。コンテンツマーケティングは短期的な売上向上を目的とするものではなく、中長期的な視点で取り組む必要があります。急速な成果を求めるのではなく、継続的な発信と改善を通じて、徐々に効果を高めていく姿勢が求められます。

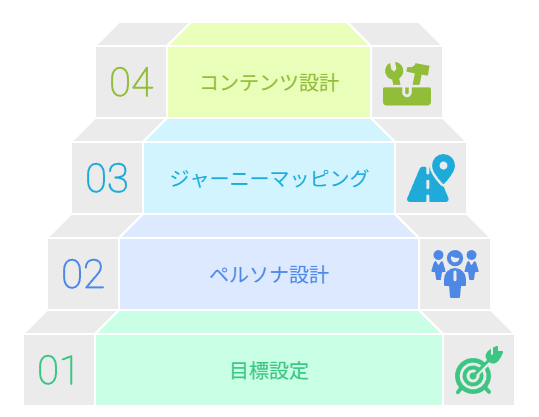

コンテンツマーケティング戦略の実践方法・流れ

コンテンツマーケティングを効果的に実践するためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、基本的な実践なフローを紹介します。

コンテンツマーケティングの実践においては、初めに明確な目的設定から始め、ターゲットのペルソナ設計、カスタマージャーニーの分析を経て、具体的なコンテンツ企画、制作、配信へと進みます。そして、効果測定と改善のサイクルを繰り返すことで、継続的に成果を高めていきます。

➀明確な目的とゴール設定

コンテンツマーケティングを始める前に、明確な目的とゴールを設定することが最初のステップです。「コンテンツを増やす」「PVを増やす」といった漠然とした目標ではなく、ビジネス目標に直結した具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。

典型的な目的としては、「ブランド認知度の向上」「リード獲得の増加」「コンバージョン率の改善」「顧客維持率の向上」などが挙げられます。この目的に基づいて、具体的な数値目標(月間訪問者数○○人増、リード獲得数○○%アップなど)を設定します。

➁ターゲットペルソナの設計

効果的なコンテンツを作成するためには、誰に向けて発信するのかを明確にする必要があります。ここで重要になるのが「ペルソナ」の設計です。

ペルソナとは、ターゲット顧客を具体的な人物像として描いたものです。年齢、性別、職業といった基本属性だけでなく、価値観、悩み、情報収集行動、意思決定プロセスなどを詳細に設定します。リアルな人物をイメージすることで、「この人なら何に興味を持つだろうか」「どんな言葉遣いが響くだろうか」といった視点でコンテンツを企画できるようになります。

ペルソナ設計にあたっては、既存顧客データの分析やインタビュー、アンケート調査などを通じて、実際の顧客像に近づける努力が重要です。また、一つのペルソナだけでなく、複数のペルソナを設定することで、より多様なニーズに対応したコンテンツ戦略を立てることができます。

BtoBビジネスの場合は、企業規模や業種、役職などの要素も加味し、意思決定者と影響力を持つ人物の両方に向けたペルソナを検討することも有効です。

➂カスタマージャーニーマップの作成

ペルソナが明確になったら、次はそのペルソナが商品・サービスを認知し、購入に至るまでのプロセス(カスタマージャーニー)を可視化します。

カスタマージャーニーマップは、顧客の行動と心理の変化を時系列で整理したものです。一般的には「認知」「情報収集」「比較検討」「購入」「共有・拡散」などの段階に分けて考えます。各段階でペルソナがどのような情報を求め、どのような行動をとり、どのような感情を抱くかを想定します。

現代の購買行動は必ずしも直線的ではなく、「バタフライ・サーキット」と呼ばれる複雑なパターンをとることもあります。つまり、「情報収集」と「比較検討」を行ったり来たりする場合や、購入直前に再度「情報収集」に戻る場合など、段階間を行き来することが多いのです。このような複雑な行動パターンも考慮したマップ作りが重要です。

④各購買段階に合わせたコンテンツ設計

購買段階ごとに最適なコンテンツは異なります。以下の表では、各段階に適したコンテンツ種類と設計ポイントをまとめました。

| 購買段階 | 顧客の状態 | 適したコンテンツ種類 | 設計ポイント | 成果指標(KPI) |

|---|---|---|---|---|

| 認知段階 | 問題や課題を認識し始めている | ・基礎知識解説記事 ・業界トレンド記事 ・課題解決のヒント ・ショート動画 | ・SEO対策を重視 ・専門用語を避け、わかりやすさを重視 ・視覚的要素を効果的に活用 | ・訪問者数 ・新規ユーザー率 ・SNSでのシェア数 |

| 情報収集段階 | 解決策について調べている | ・ハウツーガイド ・比較記事 ・eBook/ホワイトペーパー ・インフォグラフィック | ・具体的で実践的な情報提供 ・選択肢の整理と比較軸の提示 ・データや事例を用いた説得力 | ・滞在時間 ・ページ閲覧数 ・資料ダウンロード数 |

| 比較検討段階 | 複数の選択肢を比較している | ・製品/サービス比較記事 ・事例紹介 ・専門家インタビュー ・選定ガイド | ・自社製品の強みを客観的に提示 ・導入効果の具体的数値化 ・実際のユーザーの声を活用 | ・特定ページの閲覧率 ・サービス詳細ページへの遷移率 ・問い合わせ数 |

| 購入段階 | 購入の最終判断をしている | ・FAQ ・導入事例 ・デモ動画 ・導入手順解説 | ・購入の障壁を取り除く情報提供 ・具体的な使用イメージの提示 ・明確なCTAの設置 | ・コンバージョン率 ・商談数 ・購入完了率 |

| 購入後段階 | 製品/サービスを利用中 | ・活用ガイド ・上級テクニック ・FAQ ・ユーザーコミュニティ | ・製品価値を最大化する情報提供 ・継続利用を促す新機能紹介 ・顧客同士の交流機会の創出 | ・リピート率 ・顧客満足度 ・アップセル/クロスセル率 |

購買段階に応じたコンテンツを提供することで、顧客の状態に合った適切な情報を届け、スムーズな購買行動へと導くことができます。また、各コンテンツには適切なCTAを設置し、次のステージへの移行を促すことも重要です。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングの種類

コンテンツマーケティングには多様な形式があり、ターゲットや目的に応じて適切なものを選択することが重要です。主な種類について解説します。

コンテンツの種類を選ぶ際は、自社のリソースや得意分野、ターゲットユーザーの情報収集行動などを考慮して決定するのが理想的です。すべての種類に手を広げるのではなく、戦略的に選んで集中的に取り組むことがおすすめです。

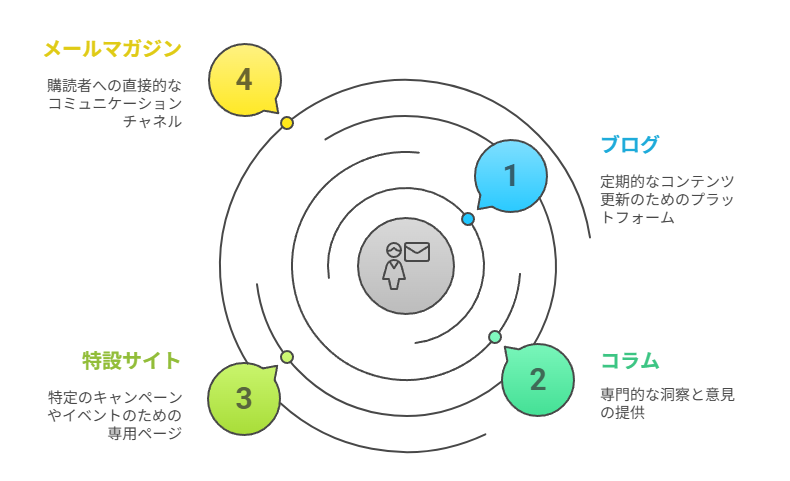

オウンドメディア

オウンドメディアとは、企業が自社で所有・運営するメディアのことで、コンテンツマーケティングの中心的な存在です。自社サイト内のブログやコラム、特設サイト、メールマガジンなどがこれに該当します。

オウンドメディアの特徴は、自社でコントロールできる点です。公開するコンテンツの内容、デザイン、更新頻度、訪問者データの分析など、すべて自社の裁量で決定できます。そのため、企業の意図に沿った一貫性のあるメッセージを発信し続けることが可能です。

ホワイトペーパー

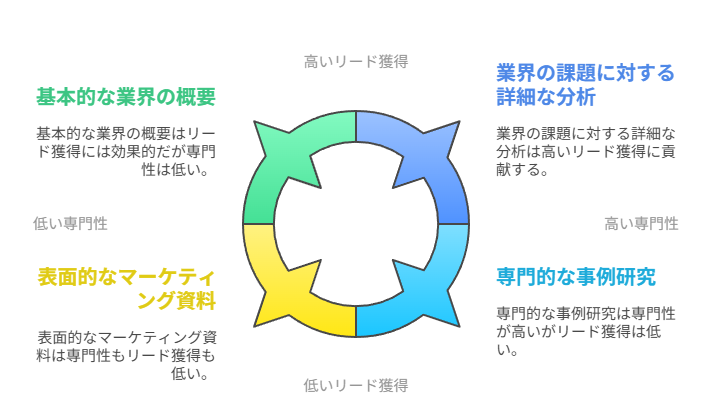

ホワイトペーパーは、特定のテーマについて専門的かつ詳細な情報を提供する資料です。主にBtoBマーケティングで活用され、見込み客の教育やリード獲得のツールとして高い効果を発揮します。

典型的なホワイトペーパーは、業界の課題や最新動向の分析、解決策の提案、事例紹介などを含む10〜20ページ程度の PDF 形式の文書です。無料でダウンロードできる形で提供されますが、その際にメールアドレスなどの連絡先情報の入力を求めることで、リード情報を収集します。

ホワイトペーパーの価値は、その専門性と実用性にあります。表面的な情報ではなく、読者が実際のビジネスで活用できる洞察や具体的な方法論を提供することで、企業の専門性や信頼性をアピールできます。

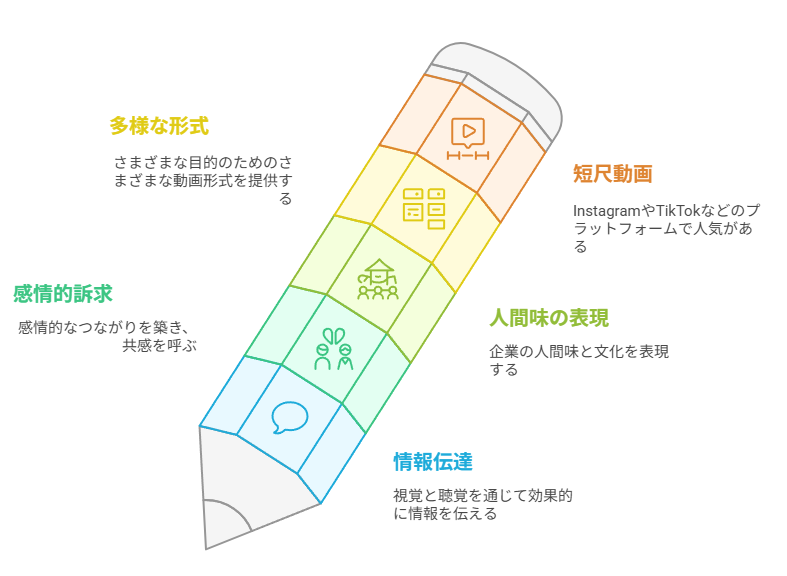

動画コンテンツ

近年急速に重要性を増しているのが動画コンテンツです。YouTubeをはじめとする動画プラットフォームの普及により、多くの企業が動画を活用したコンテンツマーケティングに取り組んでいます。

動画コンテンツの強みは、情報の伝達力と感情への訴求力です。文字や静止画では伝えきれない製品の使い方や魅力を、視覚と聴覚を通じて効果的に伝えることができます。また、人の表情や声のトーンを通じて、企業の人間味や文化を表現するのにも適しています。

動画の種類も多様で、製品紹介、ハウツーガイド、お客様インタビュー、ウェビナー録画、アニメーションによる解説など、目的に応じて様々な形式を選択できます。近年では短尺動画も人気で、InstagramやTikTokなどのプラットフォームを活用した15秒〜1分程度の簡潔な動画も効果を上げています。

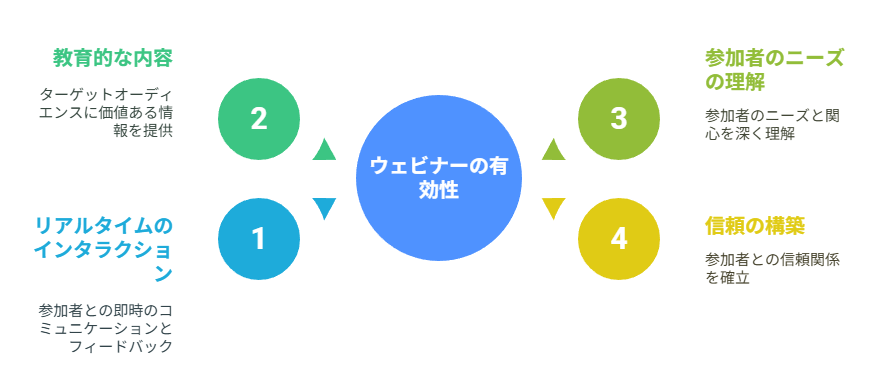

ウェビナー

ウェビナー(オンラインセミナー)は、インターネットを通じて行われるセミナーやワークショップです。特にBtoBマーケティングにおいて、見込み客の教育やリード獲得の強力なツールとなっています。

ウェビナーの特徴は、リアルタイムのインタラクションが可能な点です。参加者からの質問に回答したり、アンケートを実施したりすることで、一方通行ではない双方向のコミュニケーションを実現できます。これにより、参加者のニーズをより深く理解し、信頼関係を構築することが可能になります。

内容としては、業界トレンドの解説、課題解決のヒント、事例紹介、製品デモンストレーションなど、ターゲットにとって価値ある情報を提供します。直接的な営業色を抑え、教育的な内容を中心に構成することで、参加者の満足度を高めることができます。

SNS

SNS(ソーシャルメディア)は、幅広いユーザーとの接点を持ち、コンテンツの拡散力を高めるプラットフォームとして、コンテンツマーケティングに欠かせない存在です。

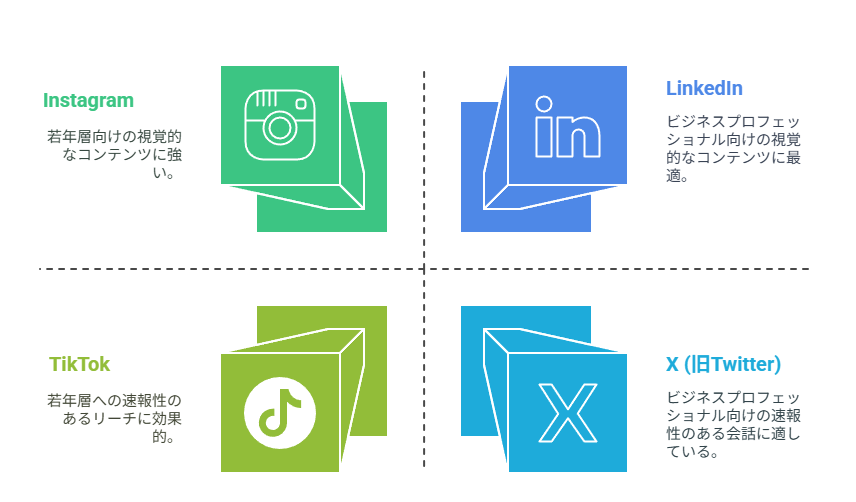

各SNSプラットフォームには固有の特徴があり、ターゲットや目的に応じて適切に選択することが重要です。Instagramは視覚的なコンテンツに強く、X(旧Twitter)は速報性や会話に適しています。LinkedInはビジネスプロフェッショナルをターゲットとしたBtoBコミュニケーションに、TikTokは若年層へのリーチに効果的です。

SNSマーケティングの成功には、一貫性のあるブランドボイスを維持しながらも、各プラットフォームの特性に合わせたコンテンツ作りが求められます。また、フォロワーとの積極的なエンゲージメント(いいね、コメント、シェアへの反応)も重要で、こうした双方向のコミュニケーションがブランドへの親近感を育みます。

コンテンツマーケティングの効果測定と改善

コンテンツマーケティングを継続的に成功させるためには、効果測定と改善のサイクルを回すことが不可欠です。正確なデータに基づいて現状を把握し、次のアクションにつなげていくプロセスを構築しましょう。

解析ツールを利用した指標分析

コンテンツマーケティングの効果を測定するうえで、様々な解析ツールが活用されています。中でもGoogle Analyticsは最も広く使われているツールの一つで、Webサイトのトラフィック、ユーザー行動、コンバージョンなどを包括的に分析できます。

基本的な指標としては、セッション数(訪問回数)、ユーザー数、ページビュー数、平均セッション時間、直帰率などがあります。これらの指標を通じて、どのコンテンツが読者の関心を引いているのか、どのページから離脱が多いのかなどを把握できます。

さらに踏み込んだ分析としては、流入経路(検索エンジン、SNS、リファラルなど)の確認、ユーザーの地理的・人口統計学的データの把握、コンバージョンパスの分析などがあります。これらにより、効果的な集客チャネルや、コンバージョンに寄与しているコンテンツを特定することが可能になります。

KPIの設定

コンテンツマーケティングの効果を適切に測定するためには、目的に応じた適切なKPI(重要業績評価指標)を設定することが重要です。コンテンツの種類や役割によって最適なKPIは異なります。以下の表は、コンテンツ種類別のKPI例です。

| コンテンツの種類 | KPI例 | 測定ツール |

|---|---|---|

| 集客コンテンツ | ・検索流入数 ・新規ユーザー数 ・SNSからの流入数 ・滞在時間 | ・Google Analytics ・Search Console |

| 育成コンテンツ | ・PV/読了率 ・次のページへの遷移率 ・メルマガ登録数 ・資料ダウンロード数 | ・Google Analytics ・各種MAツール |

| 購買促進コンテンツ | ・コンバージョン数/率 ・問い合わせ数 ・商談数 | ・Google Analytics ・CRM |

| 顧客向けコンテンツ | ・リピート率 ・LTV ・シェア数 ・外部リンク獲得数 | ・Google Analytics ・CRM ・SNS分析ツール |

KPI設定の際に注意すべき点は、「バニティメトリクス(虚栄指標)」に惑わされないことです。ページビュー数やフォロワー数など、一見すると大きな数字が出る指標は魅力的に見えますが、必ずしもビジネスの成果に直結するわけではありません。

最終的なビジネス目標(売上増加、顧客獲得など)にどのように貢献するのかを常に意識し、意味のある指標を選ぶようにしましょう。

PDCAサイクルを回すためのフレームワーク活用

コンテンツマーケティングを継続的に改善していくためには、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を確立することが有効です。

| PDCA段階 | 具体的なアクション | 使用ツール・方法 | 担当者・体制 | 実施頻度 |

|---|---|---|---|---|

| Plan(計画) | ・KPIの設定 ・コンテンツテーマの選定 ・コンテンツカレンダーの作成 ・リソース配分の検討 | ・キーワード調査ツール ・競合分析 ・顧客インタビュー/アンケート ・エディトリアルカレンダー | ・マーケティングマネージャー ・コンテンツディレクター ・SEO担当者 | ・四半期ごと(大枠) ・月次(詳細計画) |

| Do(実行) | ・コンテンツの制作 ・コンテンツの公開 ・SNS等での拡散 ・内部/外部リンクの最適化 | ・CMS(WordPress等) ・画像/動画編集ツール ・SNS管理ツール ・スケジュール管理ツール | ・コンテンツライター ・デザイナー ・編集者 ・SNS担当者 | ・週次/日次(公開スケジュールに応じて) |

| Check(評価) | ・アクセス解析 ・コンバージョン分析 ・ユーザー行動の分析 ・KPIの達成度確認 | ・Google Analytics ・Search Console ・ヒートマップツール ・コンバージョン追跡 | ・データアナリスト ・SEO担当者 ・マーケティングマネージャー | ・週次(速報値) ・月次(詳細分析) |

| Action(改善) | ・成功コンテンツのパターン分析 ・低パフォーマンスコンテンツの改善 ・新テーマ ・形式の検討 ・次期計画への反映 | ・チーム会議 ・ブレインストーミング ・実験計画 ・改善プランニング | ・コンテンツチーム全体 ・マーケティングマネージャー ・経営層(必要に応じて) | ・月次(小規模改善) ・四半期(大規模見直し) |

PDCAを効率的に回すためには、チーム内での情報共有や意思決定のプロセスを明確にしておくことが重要です。また、PDCAを回す頻度も検討が必要で、短期的な改善サイクル(週次や月次)と、長期的な戦略レビュー(四半期や半期)を組み合わせることが効果的です。

データに基づくコンテンツ改善

効果測定で得られたデータを基に、具体的なコンテンツ改善を行うことが成功への鍵となります。データを分析することで、どのコンテンツが効果的で、どのコンテンツに改善の余地があるのかを客観的に判断できます。

| データ指標 | 問題点の示唆 | 具体的な改善アクション | 期待される効果 |

|---|---|---|---|

| 高直帰率 | ・タイトルと内容のミスマッチ ・ユーザーニーズとの不一致 ・読みにくいレイアウト | ・タイトルの見直し ・導入部分の強化 ・視覚的要素の追加 ・ユーザーインテントの再確認 | ・滞在時間の増加 ・ページ回遊率の向上 ・コンバージョン率の改善 |

| 低い平均滞在時間 | ・コンテンツの浅さ ・読みづらい文章構成 ・ユーザーの関心を引けていない | ・コンテンツの深化・拡充 ・段落・見出しの最適化 ・魅力的な事例・データの追加 | ・情報の信頼性向上 ・ユーザーエンゲージメントの増加 ・SEO評価の向上 |

| クリック率の低いCTA | ・CTAの位置が不適切 ・提案内容が魅力的でない ・次のステップが不明確 | ・CTAの位置・デザイン変更 ・提案価値の明確化 ・A/Bテストによる最適化 | ・コンバージョン数の増加 ・リード獲得の効率化 ・ROIの向上 |

| 検索流入キーワードとコンテンツのミスマッチ | ・ユーザーの検索意図との不一致 ・キーワード最適化の不足 ・メタデータの問題 | ・コンテンツの再構成 ・関連キーワードの追加 ・メタタイトル ・説明文の最適化 | ・検索順位の向上 ・クリック率の改善 ・ターゲットユーザーの獲得増 |

| デバイス別のパフォーマンス差 | ・モバイル最適化の不足 ・読み込み速度の問題 ・表示レイアウトの不具合 | ・レスポンシブデザインの改善 ・画像の最適化 ・モバイルUXの向上 | ・モバイルユーザーの満足度向上 ・離脱率の低下 ・コアウェブバイタルの改善 |

| SNSからのエンゲージメント低下 | ・シェアしやすさの問題 ・SNS向けコンテンツ要素の不足 ・ターゲットとのミスマッチ | ・シェアボタンの最適化 ・視覚的要素の強化 ・SNS向けコンテンツスニペットの作成 | ・SNSからの流入増加 ・ブランド認知度の向上 ・コミュニティ構築の促進 |

データに基づくコンテンツ改善は、仮説と検証のサイクルを繰り返すことで効果を高めていきます。単一の指標だけでなく、複数の指標を組み合わせて分析することで、より正確な問題把握と効果的な改善策の実施が可能になります。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングの成功事例

実際のビジネスシーンで成果を上げているコンテンツマーケティングの事例を見ることで、具体的なイメージを掴み、自社の戦略立案に活かすことができます。ここでは、様々な業界での成功事例を紹介します。

投資家向けメディアでのコンテンツマーケティング事例

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの投資家向け情報サイト「MINKABU Choice(みんかぶチョイス)」は、コンテンツマーケティングで顕著な成果を上げた好例です。同社は2020年にこのメディアを立ち上げ、SEO記事作成支援ツール「tami-co」を活用したコンテンツ制作により、高い検索エンジン評価を獲得しました。

施策によって、20本の記事のうち19本が検索上位にランクインするという驚異的な成果を達成しました。属人的だった構成案の作成業務が標準化され、チーム全体で高品質なコンテンツを安定して生産できる体制を確立しました。

特に収益性の高いキーワードでの検索順位向上により、平均掲載順位も上昇し、検索結果の1ページ目に常に表示される状態となりました。

決済サービスメディアでのコンテンツマーケティング事例

企業間決済サービス「Paid」を提供する株式会社ラクーンフィナンシャルは、サービスサイト内に「ベンチャー企業のためのお役立ちコンテンツ」というオウンドメディアを立ち上げ、コンテンツマーケティングを通じて大きな成果を上げています。

同社が直面していた課題は、BtoB向けWebサービスにおいて、サービス説明ページだけでは獲得したいキーワードを網羅することが難しい点にありました。

そこで、サービスサイト本体のSEO強化策として、本ドメイン内に記事コンテンツを設置することを決定。サービスから少し離れた周辺キーワードから準顕在層向けの記事掲載を開始し、その後、準顕在層の認知獲得と顕在層のCV(コンバージョン)獲得の両軸を目的とした運営へと発展させています。

サイト立ち上げから3年間でオーガニックのセッション数が約834%増加するという驚異的な成長を達成。さらに重要なのは、記事からの流入で資料請求というコンバージョンも多数獲得できている点です。これは、単なる集客だけでなく、顧客獲得という最終的な目標にまでつながる効果的なコンテンツマーケティングが実現できていることを示しています。

ふるさと納税メディアでのコンテンツマーケティング事例

ふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」を運営する株式会社アイモバイルは、記事コンテンツの充実によってドメインパワー(検索エンジンからの信頼度)を高め、複数の有力キーワードで検索上位を獲得することに成功しました。

同社の課題は、ふるさと納税という競争の激しい領域で、ビッグワード(大量の検索がある重要キーワード)での直接的なSEO対策が難しい点にありました。そこで採用した戦略が、公式ブログ「ふるさと納税DISCOVERY」を立ち上げ、コンテンツの質と量を高めることでドメインパワー全体を強化するというアプローチです。

特筆すべき成果として、「ふるさと納税 デメリット」のキーワードで1位を獲得した記事は単独で月間10万アクセスを超える集客力を示しました。これにより、「ふるさと納税DISCOVERY」への自然流入が安定的になり、社内でも評価される存在となりました。

同社のケースで興味深いのは、外部制作会社の「使い分け」戦略です。クラウドソーシングには「誰でも書ける広く知られた内容」という量の部分を、専門業者には「納税の深い知識が求められる重要キーワード」という質の部分を担当させることで、効率的なドメインパワー向上を実現しています。

人材メディアでのコンテンツマーケティング事例

株式会社ダブルワークマネジメントは、短時間人材派遣・職業紹介事業を展開する企業として2018年11月に設立されました。同社は、就業支援サービスのブランディング拡大に向けて、コーポレートサイトとオウンドメディア「短時間ワークのコツ」を立ち上げ、効果的なコンテンツマーケティングを実施しています。

同社が直面していた課題は、競合他社がすでにオウンドメディア展開を進め、検索エンジンでの評価も確立している中で、わずか1か月半という短期間でメディアを立ち上げる必要があった点です。さらに、社内にメディア制作やコンテンツ編集のノウハウが不足しており、オウンドメディア成功のための明確なビジョンを描けていないという問題もありました。

この課題に対し、外部のコンテンツマーケティング専門チームと連携し、競合オウンドメディアのパフォーマンス分析から始まり、ターゲットユーザーの検索ニーズの把握、獲得すべき検索キーワードの抽出、SEOロジックに基づいた記事コンテンツ作成、そしてメディア全体の成長戦略策定までを一貫して進めました。

メディア構築においては、ただ記事を作るだけでなく、ターゲットとなる「短時間勤務、ダブルワークを希望する人々」の検索ニーズを徹底的に分析し、SEO施策をベースにしつつも問い合わせ数の増加を促す視点から記事を仕上げるアプローチを取りました。オウンドメディアを「作って終わり」とせず、立ち上げ後も新規記事の追加、既存記事の分析改修、成長戦略のブラッシュアップまで継続的に行っています。

まとめ

コンテンツマーケティングは、有益な情報を提供しながら企業と顧客の長期的な信頼関係を構築する効果的な手法です。本記事で解説したように、一方的な宣伝ではなく顧客の課題解決に役立つ情報を提供することで、認知拡大からコンバージョンまでの成果につながります。

成功の鍵は、明確な目的設定、ターゲットペルソナの理解、購買段階に合わせたコンテンツ設計、そして継続的な改善にあります。紹介した事例からも分かるように、様々な業界で、戦略的なコンテンツマーケティングが顕著な成果を生み出しています。

すぐに結果が出るものではありませんが、継続的な取り組みによって競合他社と差別化された独自のポジションを確立し、強固な顧客基盤の構築が可能になります。

コンテンツマーケティングによって、顧客の課題解決に真摯に向き合い、価値ある情報によって、強いパートナーシップを築いていくことが可能です。