近年、企業の集客・認知拡大・顧客育成を目的に「コンテンツマーケティング」が注目を集めています。広告のように一方的に情報を届けるのではなく、ユーザーにとって有益な情報を継続的に提供することで、信頼関係を築き、長期的な顧客獲得を目指す手法です。

しかしその一方で、コンテンツマーケティングは短期間で効果が出づらく、戦略や運用体制が不十分だと成果につながらないという課題も抱えています。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングとは

コンテンツマーケティングとは、顧客にとって有益な情報を発信し、商品やサービスに対する興味や信頼を高めていくマーケティング手法です。検索ニーズに合った記事や動画、SNS投稿、メルマガなどを通じて、潜在顧客との接点を作り、関係を築くことを目的としています。

広告のように一方的に訴求するのではなく、ユーザーの課題を解決する情報を提供することで、自然な形での購買行動へ導いていきます。

この手法は一度公開したコンテンツがWeb上に蓄積され続けるため、継続するほどに効果が高まり、自社の資産となる点が大きな魅力です。また、リード獲得やブランディング、リピート促進など、目的に応じた多様な成果を見込めるのも特長です。ただし、効果が表れるまでには時間がかかるため、中長期的な視点での運用が求められます。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

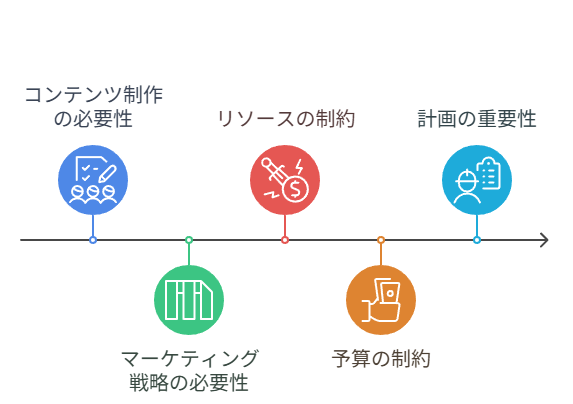

コンテンツマーケティングにおける課題

効果的な手法である一方、コンテンツマーケティングには複数の課題が存在します。最も大きな壁は、短期間で成果を出すのが難しい点です。検索エンジンで評価を得るには時間がかかり、社内での評価や継続意欲の低下を招きやすくなります。

また、施策を実行するには人的リソースや予算、ツールなどの初期投資も必要であり、十分な体制が整っていないとプロジェクトの途中で頓挫する恐れがあります。

さらに、キーワード設計やSEO対策、データ分析、ライティングなど、幅広い専門スキルが必要となるため、経験の浅い担当者だけでの運用には限界があります。コンテンツの品質や更新頻度も結果に直結するため、継続的な体制の確立が不可欠です。

こうした課題を事前に理解し、的確な対策を講じることが成功の鍵となります。

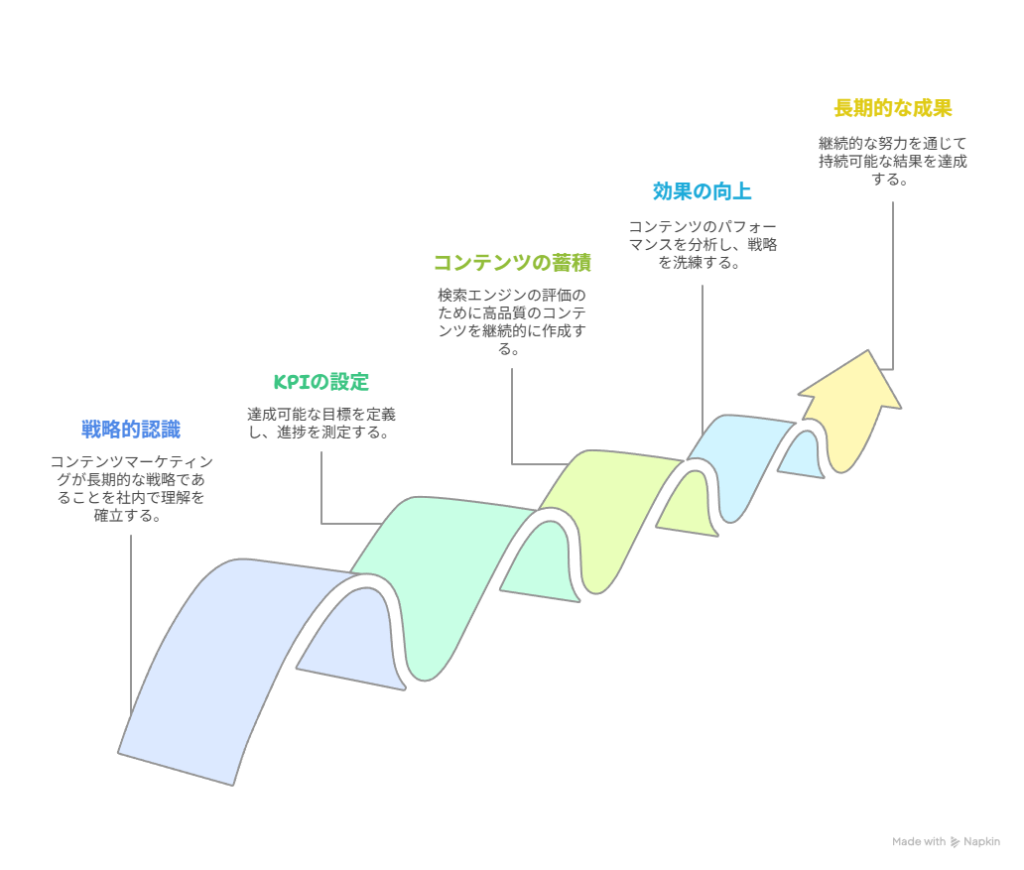

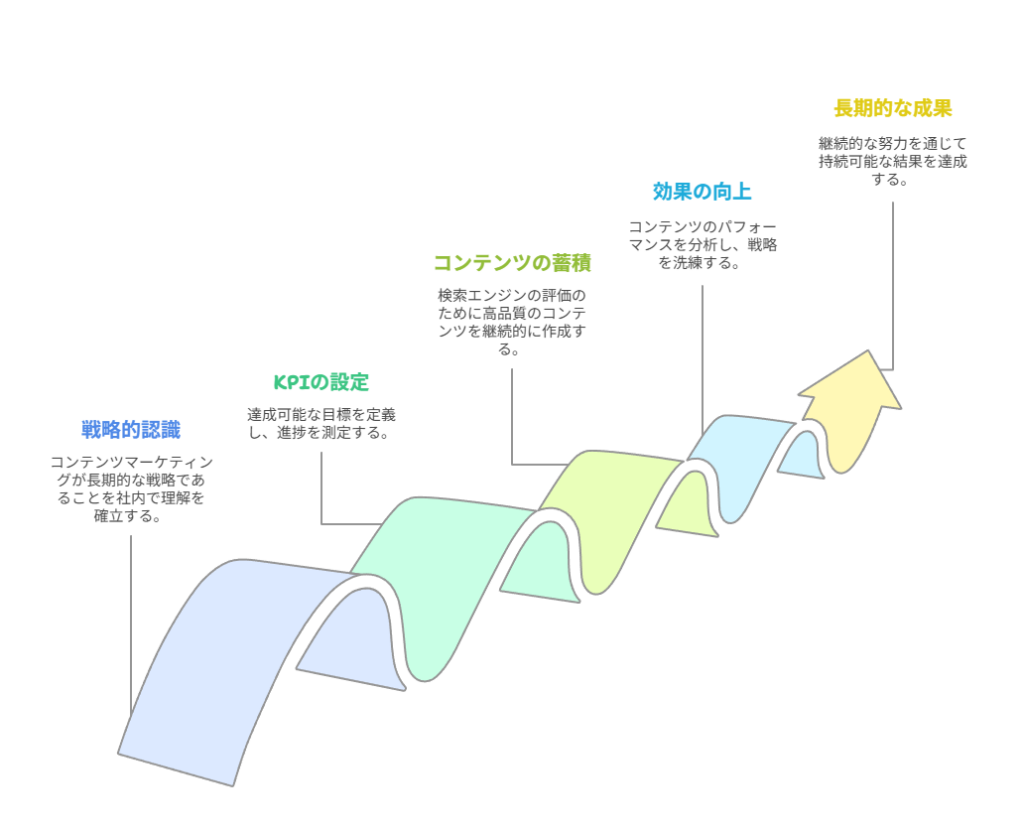

短期間での成果が出にくい

コンテンツマーケティングにおいて最も多くの企業が直面する課題の一つが、短期間での成果が得られにくい点です。この手法は、SEOの効果やユーザーとの信頼構築に時間がかかるため、即時の集客や売上につながる広告施策とは異なります。検索エンジンに評価されるまでには一定の運用期間が必要であり、コンテンツを蓄積しながら、徐々に効果を高めていく長期的なアプローチが求められます。

しかし、社内で短期的な成果を期待する声が強い場合、コンテンツマーケティングの重要性やプロセスを理解してもらうことが難しくなることもあります。その結果、担当者が成果を示せず施策を継続できないといった状況に陥りやすくなります。

だからこそ、初期段階で社内全体に「中長期的な戦略である」という認識を共有し、目的に応じたKPIを明確に設定しておくことが欠かせません。

施策のコストが必要

コンテンツマーケティングは、広告よりも費用対効果が高いといわれることがありますが、実際には多くのコストが発生します。記事や動画といったコンテンツを制作するには、ライターやデザイナー、編集者など複数の人員が関与し、それぞれに人件費がかかります。また、外注費やSEO対策のためのツール利用料など、目に見えにくいコストも積み重なります。

一見すると広告費を削減できるように思えるものの、長期的に質の高いコンテンツを提供し続けるには、安定した予算の確保が不可欠です。さらに、社内に制作体制が整っていない場合は、外部に依頼する必要も出てきます。その際は、どの業務を社内で担い、どこを外注に任せるか明確に分担し、効率的な体制を構築することが求められます。

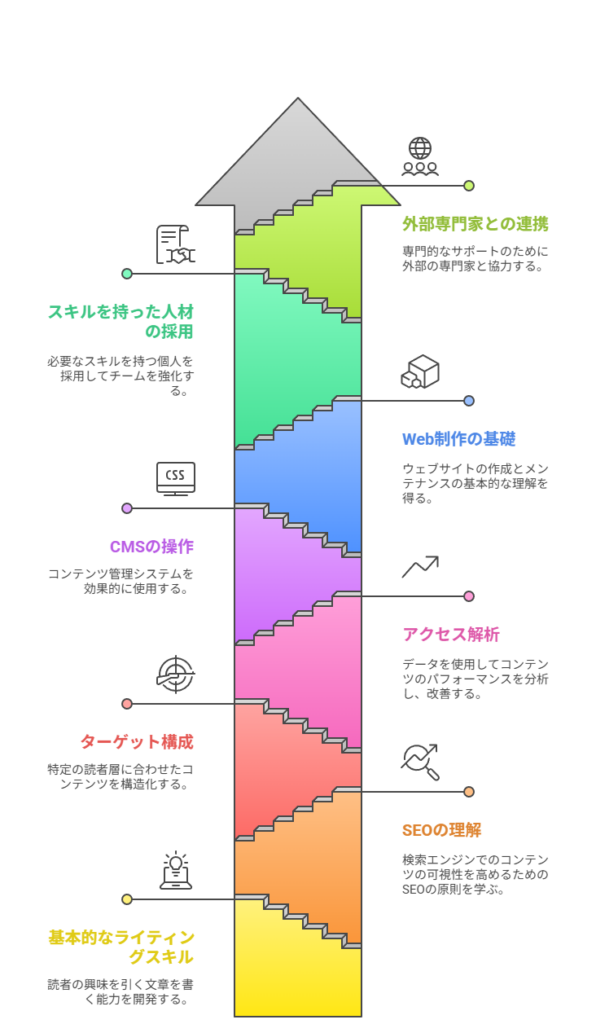

専門的なスキルが必要

コンテンツマーケティングを成果につなげるには、多岐にわたる専門スキルが求められます。単に文章が書けるだけでは不十分であり、SEOの基礎知識やターゲットに合った構成力、読者の興味を引くライティング技術、アクセス解析による改善力などが必要です。また、CMSの操作やWeb制作の基本的な理解もあれば、よりスムーズに運用できます。

こうしたスキルを社内でゼロから育成しようとすると、多くの時間と教育コストがかかります。その間に成果を求められると、プロジェクトの継続自体が難しくなる可能性もあります。そのため、スキルを持った人材の採用や、外部の専門家と連携する体制づくりが、安定したコンテンツ運用の鍵となります。

十分な予算・リソースが必要

コンテンツマーケティングは、少人数で片手間に取り組める施策ではありません。質の高いコンテンツを継続的に制作・配信するには、記事作成や編集、公開作業に対応できる人材、そして各工程に充てる時間の確保が欠かせません。また、戦略設計や効果測定を行うにはマーケティング全体を見渡せる担当者も必要です。

ところが、限られたリソースの中で実行しようとすると、途中で更新が止まったり、品質がばらついたりする原因になります。特に予算が不十分な場合、必要なツールが導入できず、運用の効率が大きく低下することもあります。そのため、実施前の段階で必要な人員・工数・費用を正しく見積もり、社内の合意を得ておくことが成功の前提条件となります。

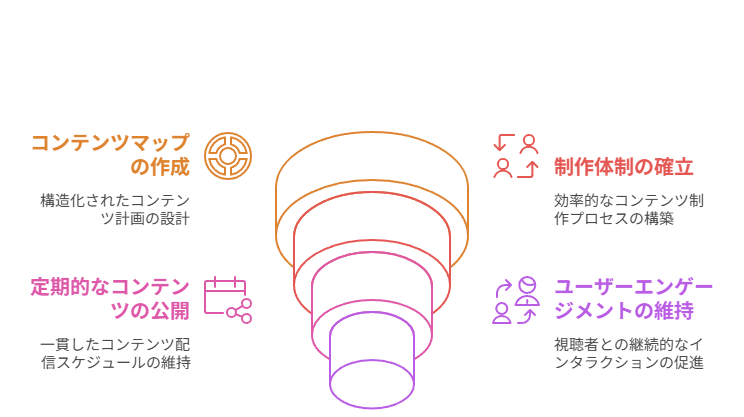

継続的なコンテンツ配信が必要

コンテンツマーケティングは、単発で終わらせるのではなく、継続的に情報を発信していくことが成果に直結します。検索エンジンやSNSのアルゴリズムは、更新頻度や継続性を評価基準のひとつとしているため、定期的にコンテンツを追加することで露出のチャンスが増えていきます。また、ユーザーとの接点を維持するうえでも継続配信は重要です。

しかし、毎月15〜20本といった一定量のコンテンツを安定して公開し続けるのは簡単ではありません。ネタ切れやリソース不足によって更新が滞るケースも多く、途中で断念してしまう企業も少なくありません。このような状況を避けるには、あらかじめコンテンツマップを設計し、制作体制を整えることが必要です。

コンテンツマーケティングの課題解決の方法

コンテンツマーケティングの課題を克服し、継続的に成果を上げていくためには、戦略設計や効率的な運用体制の構築などが必要不可欠です。ここでは、コンテンツマーケティングにおける課題をどのように解決していけばよいのか、具体的なアプローチを見ていきましょう。

マーケティング戦略の作成

コンテンツマーケティングを成功に導くためには、土台となる戦略の設計が必要不可欠です。やみくもに記事を作成しても、ユーザーのニーズとずれていれば、期待した成果は得られません。まずは、どのような目的でコンテンツを発信するのかを明確にし、目標達成のために「誰に」「何を」「どの媒体で」届けるのかを設計することが重要です。

戦略設計には、ペルソナの設定やカスタマージャーニーの作成、配信チャネルの選定といったプロセスが含まれます。これらを明確にすることで、コンテンツの方向性がブレず、長期的に効果を発揮する施策になります。自社内での設計が難しい場合は、専門の支援会社を活用するのも有効です。

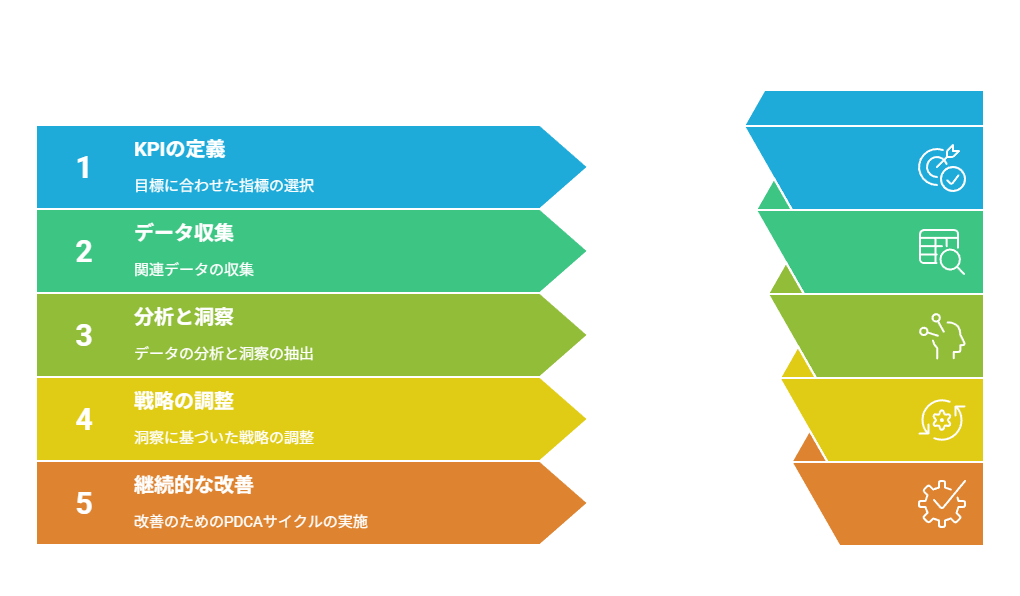

目標に応じたKPI設定

コンテンツマーケティングの効果を正しく評価するためには、目的に応じたKPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。単にアクセス数が多いからといって施策が成功しているとは限らず、「何を達成したいのか」を軸に指標を設定しなければ、本質的な改善にはつながりません。

たとえば、認知拡大を目的とするならPV数やSNSでのシェア数、購買促進がゴールであればコンバージョン率(CVR)や申込数、既存顧客の維持が狙いであればリピート率などをKPIとするのが適切です。フェーズごとに目標を明確化し、定期的に数値を検証することで、PDCAサイクルを着実に回すことが可能になります。

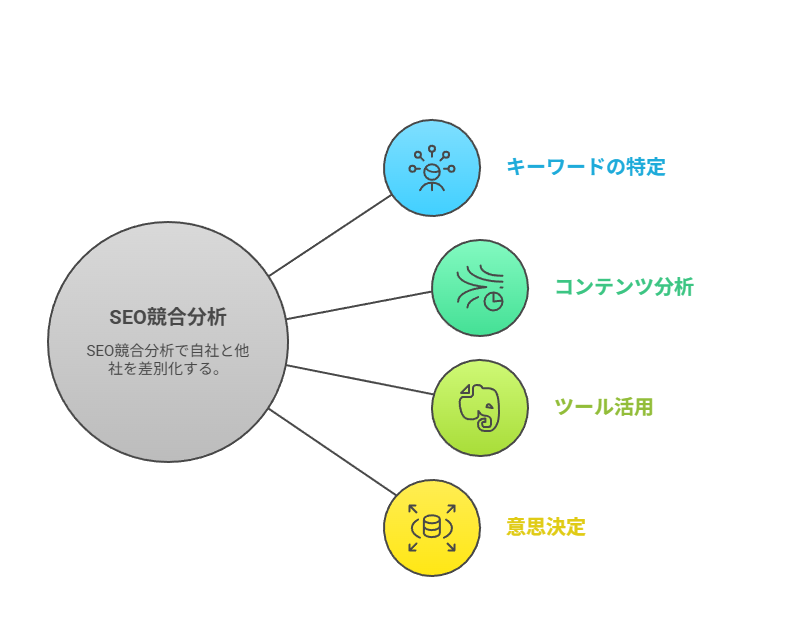

ツールを活用した競合分析

コンテンツマーケティングにおける競合分析は、自社と他社の差別化を図るうえで欠かせない工程です。特にSEOの観点では、どのようなキーワードで競合が集客しているのか、どのコンテンツが多くのトラフィックを獲得しているのかを把握することが重要です。これにより、自社の狙うべき検索ワードや不足しているコンテンツの発見につながります。

近年では、関連キーワードの抽出や流入元の分析ができるSEOツールが多数存在します。主観に頼らず、客観的なデータに基づいて施策を判断できるのがツール活用の最大のメリットです。導入の際は、チーム内で共有しやすいツールを選ぶと、意思決定のスピードも上がります。

適切なキーワード設計

コンテンツマーケティングの成果を左右する要素の一つが、キーワード設計の精度です。ユーザーが検索する言葉を的確に捉えたキーワードを設定できれば、検索結果に表示される可能性が高まり、より多くのターゲットにアプローチできます。ただし、単に検索ボリュームの多いキーワードを選ぶだけでは不十分です。

適切なキーワード設計には、SEOツールを活用して検索意図を分析し、ロングテールキーワードを含む設計を行うことが重要です。これにより、より具体的な悩みを持ったユーザーに対してピンポイントで価値ある情報を届けることができます。コンテンツの設計段階でキーワードをしっかりと構築することで、記事の構成やタイトルもブレずに済みます。

質の高いコンテンツ制作

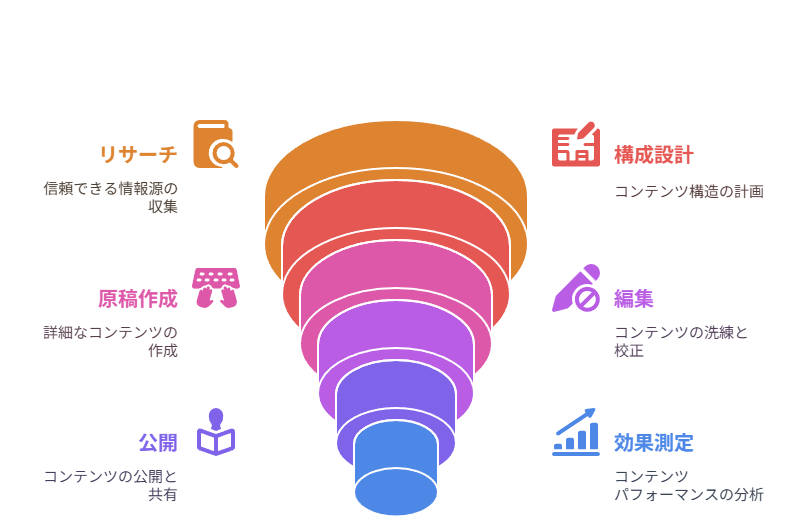

コンテンツマーケティングにおいて、ユーザーと検索エンジンの双方から信頼されるためには、質の高いコンテンツの制作が不可欠です。質の高いコンテンツとは、単に文章が丁寧であることだけでなく、「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の観点を備えていることが求められます。具体的には、専門的な知識に基づいた内容で、信頼できる情報源を明記し、ユーザーの課題を明確に解決できる構成であることが重要です。

制作工程では、リサーチ、構成設計、原稿作成、編集、公開、効果測定という一連のフローを確立し、品質管理の体制を整える必要があります。特にユーザーの検索意図に応じた内容と、読後に「次の行動」が促される設計が、成果に直結します。

正しい指標による効果測定

コンテンツマーケティングの成果を最大化するには、正確な効果測定が欠かせません。施策の良し悪しを判断するには、PV数や直帰率、CTR(クリック率)、CVR(コンバージョン率)、リピート率といった指標を用い、それぞれの数値が目標に対してどう推移しているかを把握する必要があります。

たとえば、アクセスは多いのに成約が少ない場合、コンテンツの導線や訴求力に課題があるかもしれません。逆に、CVRが高いが流入が少ないといったケースでは、集客の拡大が求められます。このように各指標を組み合わせて分析し、改善策を練ることでPDCAを継続的に回すことが可能になります。データに基づいた運用こそが、信頼されるマーケティングの土台になります。

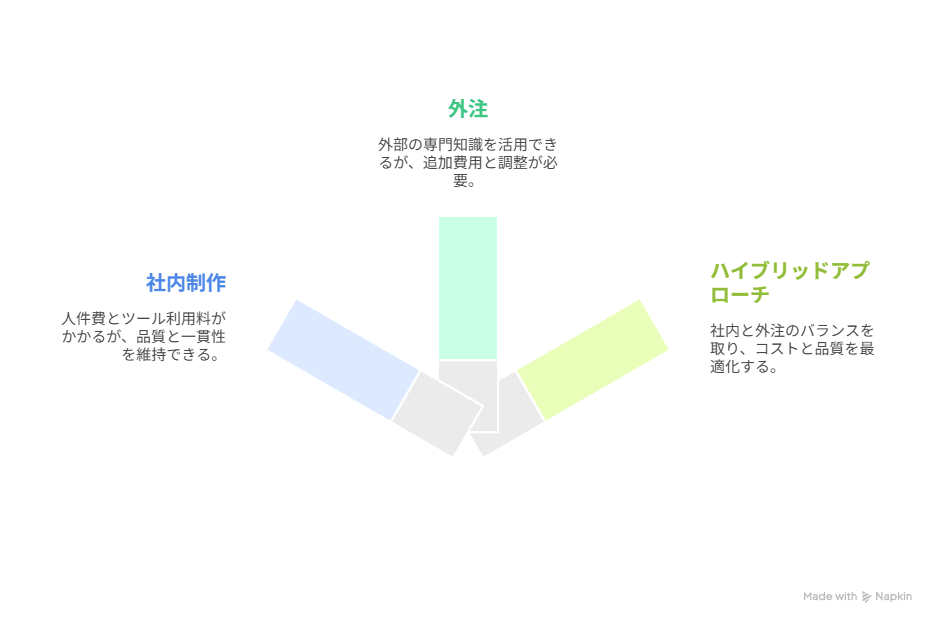

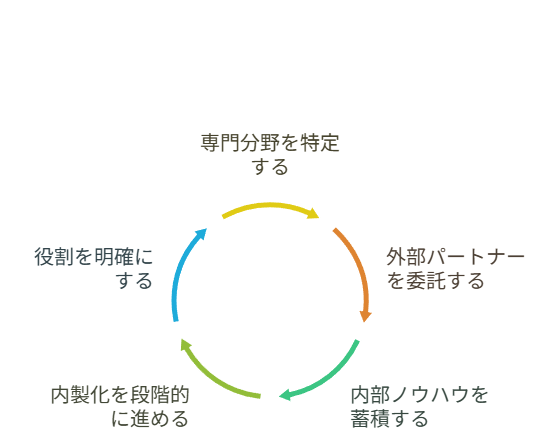

外部委託の利用と内製化の仕組みづくり

コンテンツマーケティングを継続的に推進するには、すべてを内製化しようとするのではなく、業務ごとに外部委託を適切に活用することが重要です。記事制作、SEO設計、編集、効果測定など、専門性が求められる工程は、経験のある外部パートナーに任せることで、スピードと品質の両立が可能になります。

一方で、すべてを外注するとコストがかさむだけでなく、ノウハウが社内に蓄積されにくくなるという側面もあります。自社の強み・弱みを見極めたうえで、どの部分を社内で担い、どこを委託するのか明確に線引きし、段階的に内製化を進める仕組みを整えることが理想です。業務分担を明確にすることで、施策全体の再現性と安定性が高まります。

AIを利用した業務効率化

近年、コンテンツマーケティングの現場ではAIの活用が広がっており、業務効率化の手段として注目されています。AIを用いれば、キーワードの抽出や記事構成の作成、文章の誤字脱字チェックといった工程を短時間で処理することが可能です。また、ユーザーの検索意図を分析したレコメンドコンテンツの生成などにも活用でき、施策のスピードと精度を両立させることができます。

とはいえ、すべてをAIに任せるのではなく、人間による確認と調整が不可欠です。特に、ユーザーの感情やトーンに配慮した表現、ブランドの独自性を表現するには人の感性が重要です。AIはあくまで補助ツールとして捉え、人的な判断力と掛け合わせることで、より効果的なコンテンツマーケティングが実現できます。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

まとめ

関係を構築し、最終的に購買や契約といった成果へとつなげていく手法です。現代の消費者は、企業が発信する一方的な広告には反応しにくくなっており、自らの課題や興味に合った情報を求めています。そのため、SEOを意識したコンテンツ制作や、SNSを活用した情報拡散、メールマガジンによる継続的な接点の維持など、あらゆるチャネルを通じた丁寧な情報提供が必要です。

しかし実際の運用では「成果が出るまでに時間がかかる」「社内リソースが足りない」「コンテンツの質が安定しない」といった課題に直面する企業も多く見受けられます。

これらの課題を解決するには、まず明確なマーケティング戦略の策定と、具体的なKPI設定が欠かせません。そのうえで、競合他社の取り組みや検索ニーズの把握、適切なキーワードの選定など、分析・設計の段階を丁寧に行うことが求められます。

短期的な視点にとらわれず、継続的に改善を重ねることで、企業にとっての資産となるマーケティング基盤を築くことが可能です。