「SEOには内部リンクが重要」と聞いて、サイト内の記事を一生懸命つないでいる。でも、気づけば1つの記事にたくさんのリンクが…。「もしかして、これってやりすぎ?」「seoで内部リンクが多すぎると、逆にペナルティを受けるんじゃないか?」そんな不安を抱えていませんか?

弊社では、多くの企業のWebサイト最適化をお手伝いする中で、あなたと同じような悩みを抱える担当者の方に数多くお会いしてきました。

ご安心ください。この記事を読めば、その不安は解消されます。

この記事では、内部リンクの数に関するGoogleの現在の考え方から、SEO効果を最大化するための具体的な設置方法まで、弊社の経験と専門知識を基に徹底的に解説します。もうリンクの数に怯える必要はありません。ユーザーと検索エンジンの両方から愛される、戦略的な内部リンク設計の方法を身につけていきましょう。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

【結論】内部リンクが多すぎても直接のSEOペナルティにはならない

このセクションでは、多くの方が抱える「内部リンクが多すぎることによるペナルティ」という不安に対して、明確な結論からお伝えします。

まず、最もお伝えしたい結論から。1ページあたりの内部リンクが多すぎるという理由だけで、Googleから直接的なペナルティを受けることは基本的にありません。

弊社がこれまでコンサルティングで関わってきた数百のサイトの中でも、「内部リンクの数が多すぎた」ことだけが原因で検索順位を大きく落とした、という事例は一度もありませんでした。重要なのは、リンクの「数」ではなく「質」と「文脈」です。

ただし、「じゃあ、いくらでもリンクを貼っていいのか」というと、そうではありません。直接的なペナルティはないものの、以下のような間接的なデメリットが発生する可能性はあります。

ユーザビリティの低下: リンクが多すぎると、ユーザーはどこをクリックすれば良いか分からなくなり、本当に重要な情報にたどり着けなくなります。結果として、ユーザー体験を損ない、サイトからの離脱につながります。

クロールバジェットの浪費: Googleのクローラー(サイト情報を収集するロボット)が1つのサイトを巡回できるリソースには限りがあります。重要でないページへのリンクが多すぎると、本当にインデックスさせたい重要なページがクロールされない可能性があります。

リンク価値の分散: 1ページが他のページに渡せるSEO上の評価(リンクジュース)は限られています。リンク数が不必要に多いと、1つひとつのリンクが渡せる価値が薄まってしまいます。

つまり、心配すべきは「リンクの数」そのものではなく、「そのリンクがユーザーにとって本当に役立つか?」という視点なのです。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

なぜ「内部リンクは多すぎるな」と言われるのか?過去の常識と現在の考え方

このセクションでは、そもそもなぜ「内部リンクは多すぎると良くない」という考えが広まったのか、その背景と現在の正しいSEOの考え方について解説します。

「内部リンクの数」に関する不安の根源をたどると、多くの場合は過去の古い情報に行き着きます。特に有名なのが、「1ページのリンクは100個まで」というものです。

これは、かつてGoogleが公式のガイドラインで言及していた内容が元になっています。しかし、これはあくまで当時の検索エンジンの技術的な制約に基づく「推奨」であり、厳格な「ルール」ではありませんでした。

弊社の現場でも、この「100個」という数字を意識していた時期もありました。しかし、現在のGoogleは当時よりもはるかに高度化しており、ページの構造や文脈を深く理解できます。そのため、Googleのジョン・ミューラー氏も、現在ではこの100リンクという制限は気にする必要はない、と繰り返し発言しています。

重要なのは、過去の常識にとらわれず、現在のGoogleが何を重視しているかを理解することです。

| 比較軸 | 過去の常識 | 現在の考え方 |

|---|---|---|

| 重視する点 | リンクの「数」(例:100個以内) | リンクの「質」と「文脈」 |

| 目的 | クローラーにページを効率よく発見させる | ユーザーを適切に案内し、サイト内回遊を促す |

| 評価基準 | 技術的な制限 | ユーザーにとっての利便性、関連性 |

| 対策 | 機械的にリンク数を制限する | ユーザーが次に知りたい情報へのリンクを設置する |

このように、SEOにおける内部リンクの考え方は、「技術的な制限」から「ユーザー体験の向上」へと大きくシフトしています。数にこだわるのではなく、一つひとつのリンクがユーザーの役に立つか、という視点で設計することが、現在のSEOでは最も重要です。

SEO効果を最大化する内部リンク5つの基本原則

では、具体的にどのように内部リンクを設計すれば良いのでしょうか?このセクションでは、「数」ではなく「質」を高め、SEO効果を最大化するための5つの基本原則を解説します。

弊社がクライアントのサイトを分析する際に必ずチェックするのが、これからお話しする5つのポイントです。これらを意識するだけで、あなたのサイトの内部リンクは劇的に改善され、ユーザーとGoogleの両方から評価されるようになります。

原則1:関連性の高い記事をつなぐ

最も基本的な原則です。例えば、「SEO対策の基本」という記事からは、「キーワード選定の方法」や「コンテンツ作成のコツ」といった、テーマが密接に関連する記事へリンクを貼るべきです。全く関係のない「社員旅行のブログ」へリンクを貼っても、ユーザーは混乱するだけでSEO上の効果も期待できません。

原則2:アンカーテキストを具体的にする

アンカーテキストとは、リンクが設定されたテキストのことです。このテキストは、リンク先のページがどのような内容なのかをユーザーと検索エンジンに伝える重要な役割を果たします。「こちら」「詳細はこちら」といった曖昧な表現ではなく、「SEOキーワード選定の具体的な方法」のように、リンク先のコンテンツ内容が具体的にわかる文言を使用しましょう。

原則3:自然な文脈で設置する

リンクは、文章の流れの中で自然に設置することが重要です。記事の最後に申し訳程度にリンクを羅列するのではなく、「キーワード選定について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事が参考になります」のように、ユーザーが「もっと知りたい」と感じるであろう文脈で、自然にリンクを提示しましょう。

原則4:重要なページにリンクを集める

サイト内には、最もコンバージョンに近いサービスページや、最も読まれてほしい網羅的な解説記事など、特に重要なページがあるはずです。関連する下層ページからこれらの重要ページへ向けて内部リンクを戦略的に集めることで、そのページのSEO評価を高めることができます。これを「トピッククラスターモデル」と呼び、サイト全体の構造を整理する上で非常に効果的な考え方です。

原則5:ユーザーが次に知りたい情報を予測する

優れた内部リンクは、ユーザーの行動を予測して設置されています。例えば、「内部リンクの数」について調べているユーザーは、次に「具体的な設置方法」や「成功事例」に興味を持つかもしれません。このように、ユーザーの思考を先読みし、次に必要となる情報への道をスムーズに用意してあげることが、満足度の高いユーザー体験につながります。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

自サイトの内部リンク状況を確認・最適化する具体的な方法

理論を学んだら、次はいよいよ実践です。このセクションでは、自サイトの内部リンクが現在どのような状況になっているかを確認し、改善していくための具体的な方法を解説します。高価なツールは必要ありません。無料で使えるGoogleの公式ツールで誰でも簡単に始められます。

Googleサーチコンソールで内部リンク数とアンカーテキストを確認する

あなたのサイトの内部リンク状況を最も正確に把握できるのが、「Googleサーチコンソール」です。多くのサイト運営者が導入していると思いますが、内部リンクの分析機能は意外と見過ごされがちです。

以下の手順で、現状をチェックしてみましょう。

- Googleサーチコンソールにログインします。

- 左側のメニューから「リンク」をクリックします。

- 画面右側の「内部リンク」というボックスにある「詳細」をクリックします。

すると、あなたのサイト内で内部リンクを多く受けているページが、リンク数の多い順に一覧で表示されます。

ここでチェックすべきポイントは以下の通りです。

- 意図した通り、重要なページにリンクが集まっているか?

- 逆に、重要でないページにリンクが集中していないか?

- 各ページをクリックして、どのようなアンカーテキストでリンクされているかを確認する

特に、意図せず特定のページにリンクが集中している場合、サイトの構造に問題がある可能性があります。このデータを基に、前述した「重要なページにリンクを集める」という原則に沿って、リンク構造を見直していきましょう。

ユーザーにとって不要・過剰なリンクは整理する

サーチコンソールで現状を把握したら、次に行うのが不要なリンクの整理です。

ここで重要なのは、機械的に「リンクが多いから減らす」という判断をしないことです。弊社がコンサルティングでよくお伝えするのは、「このリンクは、この記事を読んでいるユーザーの次のアクションとして本当に必要か?」と自問自答してください、ということです。

以下の基準で、既存のリンクを見直してみましょう。

- そのリンクは、ユーザーの疑問解決に役立つか?

- そのリンクは、文脈上、自然な流れで設置されているか?

- 同じようなリンクが近くに複数設置されていないか?

- アンカーテキストは、リンク先の内容を正確に表しているか?

例えば、記事の冒頭で専門用語を解説するために設置したリンクと、記事の最後で関連情報として設置した同じページへのリンクは、どちらもユーザーにとって価値があるかもしれません。しかし、1つの段落の中に同じページへのリンクが3つも4つもあれば、それは過剰であり、ユーザーを混乱させるだけです。

常にユーザーの視点に立ち、一つひとつのリンクの存在意義を考えることが、内部リンク最適化の第一歩です。

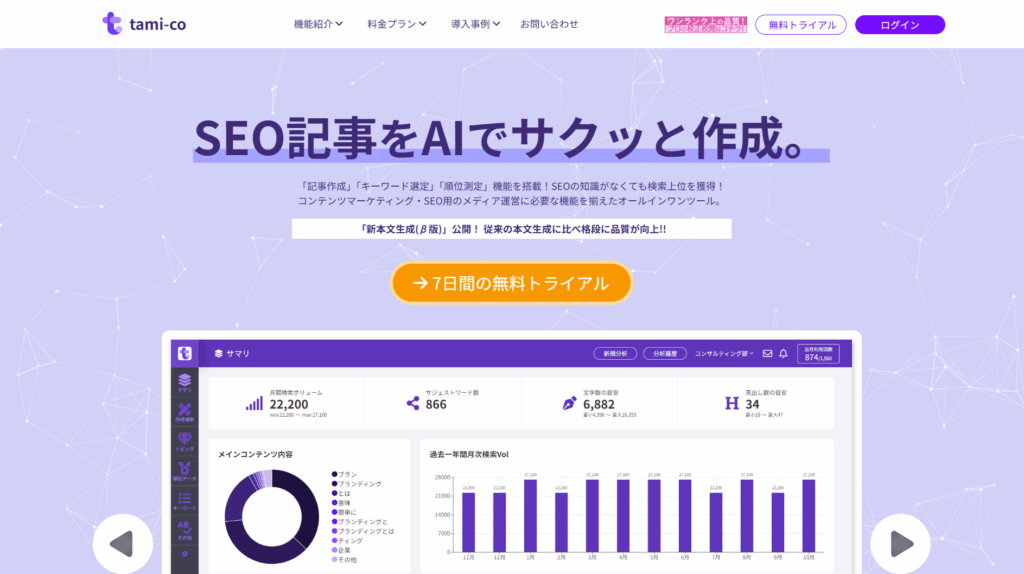

効率的な記事作成と内部リンク設計なら「tami-co」

ここまで、内部リンクの最適化について解説してきましたが、根本的な問題として「リンク先となる質の高いコンテンツ」がなければ、どんなにリンク設計を工夫しても効果は半減してしまいます。むしろ、質の低いページへリンクを送ることは、サイト全体の評価を下げることにもなりかねません。

戦略的な内部リンク設計の土台となるのは、ユーザーニーズを的確に捉えた、質の高いコンテンツ群です。

とはいえ、「競合サイトを分析し、ユーザーニーズを把握し、質の高い記事をコンスタントに作成するのは大変だ…」と感じる方も多いでしょう。実際、弊社のクライアントの多くも、コンテンツ作成にかかるリソース不足に悩んでいます。

そんな方におすすめしたいのが、SEO記事作成支援ツール「tami-co(たみこ)」です。

tami-coは、単に記事をAIで生成するだけのツールではありません。最大の特長は、キーワードを入力するだけで、通常なら2時間以上かかる競合上位サイトの分析を、わずか3分で完了できる点にあります。

この分析機能を使えば、

- ユーザーがそのキーワードで何を知りたいのか?

- 上位表示にはどのような情報(トピック)が必要か?

- 自サイトに足りていないコンテンツは何か?

といった、戦略的なコンテンツ設計の核となる部分を、誰でも簡単に見つけ出すことができます。つまり、どこにリンクを送るべきか、そのリンク先としてどんな記事を作成すべきか、という内部リンク設計の土台作りを大幅に効率化できるのです。

もちろん、分析結果を基にしたタイトル案や見出し構成案の作成、AIによる本文生成、WordPressへの直接投稿機能など、記事作成の全工程をサポートする機能が揃っています。

内部リンクの最適化と、その土台となる高品質なコンテンツ作成を両輪で進めていきたい方は、ぜひ一度tami-coを試してみてはいかがでしょうか。

tami-coの7日間無料トライアルで、まずは競合サイトのコンテンツ構造を分析してみませんか?

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

まとめ:ユーザー視点で考えれば内部リンクの数は怖くない

今回は、「seoで内部リンクが多すぎる」という不安について、その原因から具体的な解決策までを解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

- 結論:内部リンクの数が多すぎても、直接的なSEOペナルティにはならない。

- 背景:「リンクは100個まで」は過去の常識。現在は「質」と「文脈」が重要。

- 原則:SEO効果を最大化するには「関連性」「アンカーテキスト」「文脈」「重要度」「ユーザー予測」の5つが鍵。

- 実践:Googleサーチコンソールで現状を把握し、「ユーザーにとって必要か?」という視点でリンクを整理する。

弊社が過去の案件を通じて確信しているのは、優れたSEO施策は、常に優れたユーザー体験と一致するということです。

内部リンクも例外ではありません。リンクの数を数えるのをやめ、そのリンクがユーザーを目的地まで親切に案内する「道しるべ」になっているかを考えてみてください。その視点さえ持てれば、もう内部リンクの数に怯えることはなくなるはずです。

この記事で解説した5つの原則を参考に、まずはあなたのサイトの1記事から内部リンクを見直してみましょう。