SEO対策において検索ユーザーの行動や意図を理解することは重要です。なかでも「再検索キーワード」を分析することで、ユーザーが真に求めている情報や検索の背景を把握できるようになります。

本記事では、再検索キーワードの定義から活用方法まで詳しく解説します。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

再検索キーワード とは

再検索キーワードは、SEO施策を構築する上で重要なポイントであり、ユーザーの検索行動に関する貴重な洞察を提供してくれます。これを理解し活用することで、より効果的なコンテンツ作成やウェブサイト設計が可能になります。

再検索キーワードの定義

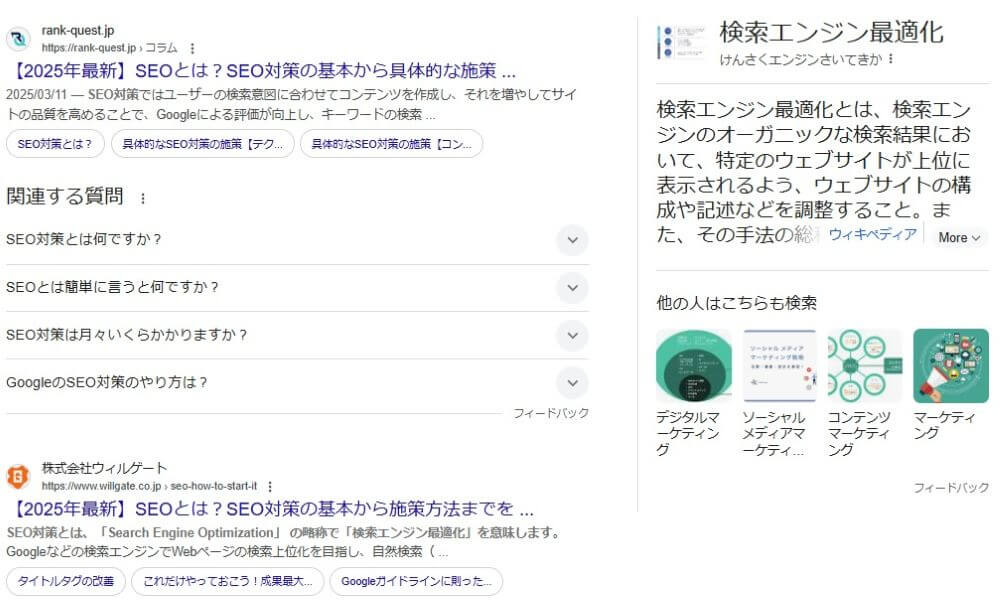

再検索キーワードとは、ユーザーがGoogleで検索した際に、検索結果画面上に表示される関連キーワードのことを指します。これらは主に「他の人はこちらも検索」や「他のキーワード」というセクションに表示され、ユーザーの次の検索行動をサポートする役割を果たしています。

Googleは検索ユーザーの悩みを効率的に解決することを目標としています。しかし実際には、ユーザーが最初の検索で満足できる情報を得られず、再検索するケースが少なくありません。その理由としては、検索結果がユーザーの意図に合致していないことや、ユーザー自身が適切なキーワードを選択できていないことなどが考えられます。

再検索キーワードは、このような状況を改善するために表示されます。たとえば「iphone16」と検索したユーザーには、「iphone16 発売日」や「iphone16 何が違う」などの再検索キーワードが提示され、より具体的な情報へのアクセスを容易にします。

SEO業界では「LSI(Latent Semantic Indexing)キーワード」という用語が再検索キーワードと同じ意味で使われることがあります。これは検索エンジンが文脈や関連性を分析するための手法に由来していますが、実務上は同じものを指すと考えて問題ありません。

Googleサジェストとの違い

再検索キーワードとGoogleサジェストキーワードは、どちらもユーザーの検索をサポートする機能ですが、表示されるタイミングや目的に違いがあります。

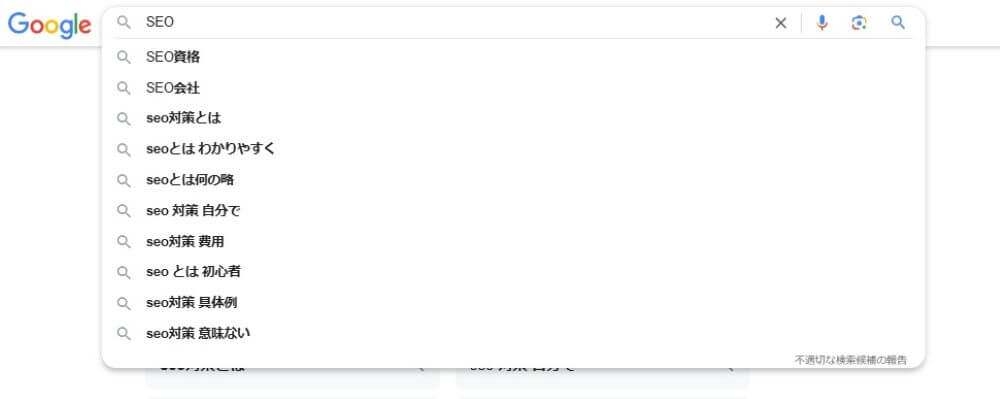

Googleサジェストキーワードは、ユーザーが検索窓にキーワードを入力している最中に表示されます。

たとえば「SEO」と入力し始めると、「seo対策とは」「seo対策 費用」などの候補が自動的に表示される機能です。これは主に「検索前」のユーザーをサポートするものであり、検索キーワードの決定を補助する役割を果たしています。

一方、再検索キーワードは「検索後」の結果画面に表示されるもので、ユーザーが最初の検索結果を見た後に次に知りたくなる可能性のある情報を提案します。つまり、サジェストキーワードが「最初の検索をサポートする」のに対して、再検索キーワードは「次の検索行動をサポートする」という違いがあります。

関連キーワードとの違い

関連キーワードとは、文字通り検索したキーワードと関連性が高いキーワードの総称です。この関連性は検索エンジンのアルゴリズムによって判断され、さまざまな要因に基づいています。

たとえば、特定のキーワードと一緒に検索されることが多い語句や、同じコンテンツ内で頻繁に登場する語句などが関連キーワードとして認識されます。

Google検索では、検索結果の最下部に「関連キーワード」や「他のキーワード」として表示されることが一般的です。これらのキーワードには、再検索キーワードのほかにも、検索頻度の高い人気キーワードや共起語(特定のキーワードと一緒に使われることの多い言葉)などが含まれています。

再検索キーワードは、この関連キーワードの一種と考えることができます。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

SEOにおける再検索キーワードの重要性

SEO対策において再検索キーワードが重要視される理由は、これらのキーワードが「検索意図」を深く理解する手がかりになるためです。

従来のキーワード分析が「何を検索しているか」に焦点を当てていたのに対し、再検索キーワード分析は「なぜ検索しているのか」「次に何を知りたいのか」という、より深いレベルの洞察を提供します。

また、Googleのアルゴリズムはますますユーザー体験を重視する方向に進化しています。「サーチエクスペリエンス」と呼ばれるこの概念は、いかに効率的にユーザーの疑問に答えられるかを重視します。

再検索を減らし、一度の検索でユーザーの課題を解決できるサイトは、検索エンジンからより高く評価される傾向にあるのです。

再検索キーワードの活用方法

再検索キーワードの重要性を理解したところで、具体的にこれらの情報をSEO対策やコンテンツマーケティングにどう活かすべきか考えていきましょう。ここでは、実践的な活用方法を解説します。

コンテンツ作成時の再検索キーワード活用

新規コンテンツを作成する際、再検索キーワードを活用することで検索ユーザーの意図により深く応えるコンテンツを設計できます。

そのためにはまず、再検索キーワードを通じてユーザーの検索意図を深く理解することが重要です。この作業はコンテンツ制作の基盤となるため、丁寧に行いましょう。

たとえば「SEO対策」というキーワードであれば、「SEOとは」「SEO対策 自分で」「SEO対策 費用」「SEO対策 会社」などの再検索キーワードが表示される可能性があります。これらのキーワードを分析すると、検索ユーザーの意図として「SEOの基本概念を知りたい」「自分でできるSEO対策を探している」「SEO対策の費用相場を知りたい」「SEO対策を依頼できる会社を探している」といったニーズが浮かび上がってきます。

これらの再検索キーワードを元にコンテンツの構成を作成します。優れたコンテンツ構成の基本は、ユーザーの疑問や悩みを解決する流れになっているかどうかです。再検索キーワードから読み取ったユーザーの関心事を、論理的な順序で解説していきましょう。

既存記事のリライトへの応用

既存コンテンツのパフォーマンスが思わしくない場合、再検索キーワードを活用したリライトが効果的です。まず、リライトが必要な記事の特徴を理解しましょう。一般的に以下のような傾向が見られる記事は、再検索キーワードを用いたリライトの候補となります。

- なかなか順位が上がらない記事

- 以前は上位表示されていたが順位が下がってきた記事

- ユーザーの滞在時間が短く、直帰率が高い記事

- コンバージョン率が低い記事

リライト作業の最初のステップとして、問題のある記事のターゲットキーワードで再検索キーワードを調査します。Googleで実際に検索して表示される「他の人はこちらも質問」や「他のキーワード」を確認するか、専用ツールを使用してより包括的なデータを収集します。

次に、既存コンテンツと再検索キーワードをつけあわせ、コンテンツのギャップを分析します。具体的には、現在の記事で十分にカバーされていない再検索キーワードや関連トピックをリストアップします。これを元に記事の構成だけでなく、コンテンツの質も見直しましょう。再検索キーワードから判断されるユーザーの関心事について、より詳細で具体的な情報を提供できているか確認したあと、必要に応じて実例や最新データ、専門家の見解などを追加することで、コンテンツの価値を高めることができます。

サイト内導線設計への活用

再検索キーワードには、検索ユーザーが本当に知りたい情報だけでなく、「次に知りたくなる情報」も含まれています。この特性を活かすことで、ユーザーの次の行動を予測し、適切な内部リンクを設置することが可能になります。適切な内部リンク設計は、サイト内の回遊率向上だけでなく、SEO評価の向上にも寄与するのです。

たとえば「Wi-Fi おすすめ」というキーワードで検索したユーザーの場合、再検索キーワードとして「ポケットWi-Fi おすすめ」「Wi-Fi 料金比較」「Wi-Fi 速度テスト」などが表示されることがあります。これらの再検索キーワードから、次に知りたい情報として「モバイルタイプのWi-Fi機器」や「各社のプラン料金」「実際の通信速度」について関心がある可能性が高いことがわかります。

この洞察に基づき、「Wi-Fi おすすめ」に関する記事内に「人気のポケットWi-Fi比較」や「Wi-Fi会社の料金プラン比較」についての内部リンクを配置することで、ユーザーが再検索することなく、同一サイト内で情報探索を続けられるようになります。

このように再検索キーワードから次にユーザーが知りたい情報を予測し、サイト内でその疑問に答えられる環境を整えることが、導線設計の肝になります。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

再検索キーワードの調べ方

効果的なSEO対策を行うためには、再検索キーワードを適切に調査し、分析することが重要です。ここでは、再検索キーワードを調べるための具体的な方法やテクニックについて詳しく解説します。

実際に検索して調べる手順

再検索キーワードを調査する最も基本的な方法は、自分自身でGoogleを使って実際に検索してみることです。この手法はツールを必要とせず、誰でも簡単に行えるメリットがあります。

まず始めに、上位表示を狙っているキーワードをGoogleの検索窓に入力し、検索を実行しましょう。そのまま検索結果の最後までスクロールします。通常は検索結果の最終ページの下部、次のページへのリンクの近くに位置しています。横長の枠内に複数のキーワードが並んで表示され、それぞれがクリック可能なリンクになっています。

「関連する質問」の活用法

「関連する質問」は、再検索キーワード調査において特に重要な情報源です。このセクションはGoogle検索結果ページの上部に表示され、検索ユーザーが関心を持つ質問が凝縮されています。

これを見つけるには、通常の検索結果の間、特に上位3つほどの結果の周辺を確認します。4行程度で質問形式でまとめられており、各質問の横に「∨」のような展開矢印がついています。この矢印をクリックすると、その質問に対する簡潔な回答と情報源となるWebサイトへのリンクが表示されます。

「関連する質問」の特徴は、インタラクティブな性質にあります。一つの質問を展開すると、関連する新たな質問が下部に追加表示されることがあります。これによって、一つのトピックについて掘り下げていくことが可能になり、ユーザーの関心事をより深く理解できるようになります。

再検索キーワード調査ツール

再検索キーワードの調査は手動でも可能ですが、より効率的かつ包括的なデータを得るためには専用のツールを活用するのが効果的です。ここでは、再検索キーワード調査に役立つさまざまなツールの特徴や使い方について詳しく解説します。

これらのツールを活用することで、SEO対策の効率と精度を大幅に向上させることができるでしょう。

ラッコキーワード

ラッコキーワードは、国内で人気のあるキーワード分析ツールであり、基本的な機能は無料で利用できます。ただし、再検索キーワード分析の機能は有料版でのみ利用可能です。多くのSEO担当者や専門家が愛用するこのツールは、直感的なインターフェースと豊富な機能で知られています。

ツールには「潜在的な検索キーワード/質問(LSI/PAA)」という機能が提供されており、これを使って再検索キーワードを効率的に分析することができます。この機能の特徴は、調査したいキーワードを入力するだけで、関連する再検索キーワードが出現頻度の多い順に表示される点です。

出現頻度順の表示により、ユーザーが最も頻繁に再検索しているキーワードを一目で把握できるため、優先的に対応すべきコンテンツの方向性を決定する際に非常に役立ちます。

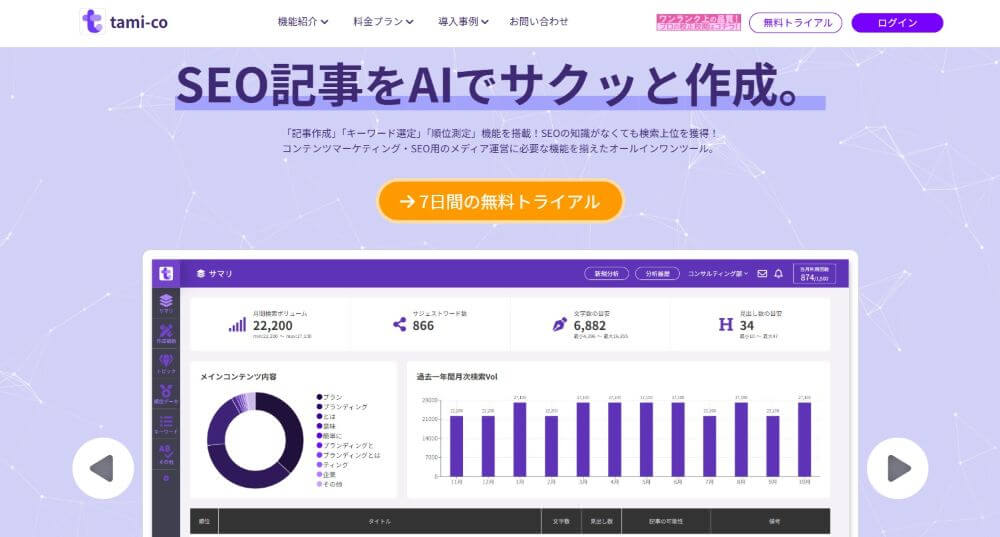

tami-co

tami-coは、再検索キーワードをはじめとするさまざまなSEO関連データを収集・分析できる国産の多機能ツールです。Web制作会社やコンテンツマーケターを中心に、幅広い層のユーザーから支持を得ています。

ツールの基本的な特徴は、直感的な操作性と日本語サイトに特化した分析能力にあります。日本語検索におけるニュアンスや文脈を適切に理解し、より精度の高い再検索キーワード分析が可能となっています。

海外製ツールでは捉えきれない日本特有の検索傾向も反映されるため、国内向けサイトのSEO対策には特に有効です。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

まとめ

再検索キーワードは、ユーザーの情報探索行動の深くに潜在するニーズを明らかにします。コンテンツ制作者にとって、動的で応答性の高いアプローチを促す重要な指針となります。

ユーザーが最初の検索結果に満足できず、さらに深い情報を求めて再検索を行う行動パターンを詳細に解析することで、ユーザーの潜在的な疑問に応える情報提供が可能となるのです。

SEOは、検索エンジンへの最適化だけではなく、ユーザーの知的好奇心と情報ニーズに寄り添うことにこそ、その本質があることが示されています。

適切な調査ツールを活用することで、より洗練されたSEOコンテンツ戦略を実現しましょう。