「コピペなんてしていないのに、なぜかチェックツールで一致率が高く出てしまう…」

Webライターやメディア担当者としてコンテンツ制作に真摯に取り組んでいる方ほど、このような経験に頭を悩ませたことがあるのではないでしょうか。クライアントのレギュレーションをクリアできない焦り、意図せず剽窃を疑われるリスクへの不安は、本当にストレスですよね。

弊社は、多くのメディア運営に携わってきました。その中で、同じように悩むライターさんや編集者の方々を数多く見てきました。しかし、ご安心ください。この問題は、コピペチェックツールの「仕組み」を正しく理解し、いくつかの文章作成のコツを掴むことで、必ず解決できます。

この記事では、単なる小手先のテクニックではなく、ツールの判定ロジックに基づいた本質的なコピペチェック回避術を、これまでの経験を交えながら徹底的に解説します。最後までお読みいただければ、あなたはコピペチェックに怯えることなく、自信を持って高品質なコンテンツを制作できるようになるはずです。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

なぜ?コピペじゃないのにチェックに引っかかる主な原因

このセクションでは、意図せずコピペ判定を受けてしまう一般的な原因を解説します。多くの場合、悪意なくとも類似性が高まってしまうケースがほとんどです。ご自身の状況と照らし合わせながら、まずは原因を特定しましょう。

「自分だけが何度も修正依頼を受けているのでは…」と不安に思う必要はありません。これは非常に多くのライターが通る道です。

意図せず一致率が高まる主な原因は、以下の5つが考えられます。

- 一般的な表現や定型文の使用

「~することをおすすめします」「~というメリットがあります」といった、誰が書いても似通ってしまう表現は、当然ながら類似判定を受けやすくなります。 - 専門用語や固有名詞の多用

特定の業界やジャンルで一般的に使われる専門用語や、法律の条文、製品の正式名称などをそのまま使用すると、他の解説サイトと内容が酷似し、一致率が上がる原因となります。 - 引用部分の過多

他サイトや書籍、論文などから文章を引用する際、その量が多いと記事全体の一致率を押し上げてしまいます。引用は必要最小限に留めるのが原則です。 - 文章構成の類似

参考にした記事の構成(見出しの順序や内容)をそのまま真似てしまうと、たとえ文章表現を変えても、ツールによっては類似性が高いと判定されることがあります。 - 情報の参照元が単一

一つのWebサイトや書籍のみを参考にして記事を作成すると、無意識のうちにその情報源の文章構造や言葉選びに影響され、結果的に内容が似通ってしまいます。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

今さら聞けないコピペチェックツールの基本と仕組み

効果的な対策を立てるには、まず敵を知ることから始めましょう。ここでは、コピペチェックツールがどのように文章の類似性を判断しているのか、その基本的な仕組みを分かりやすく解説します。

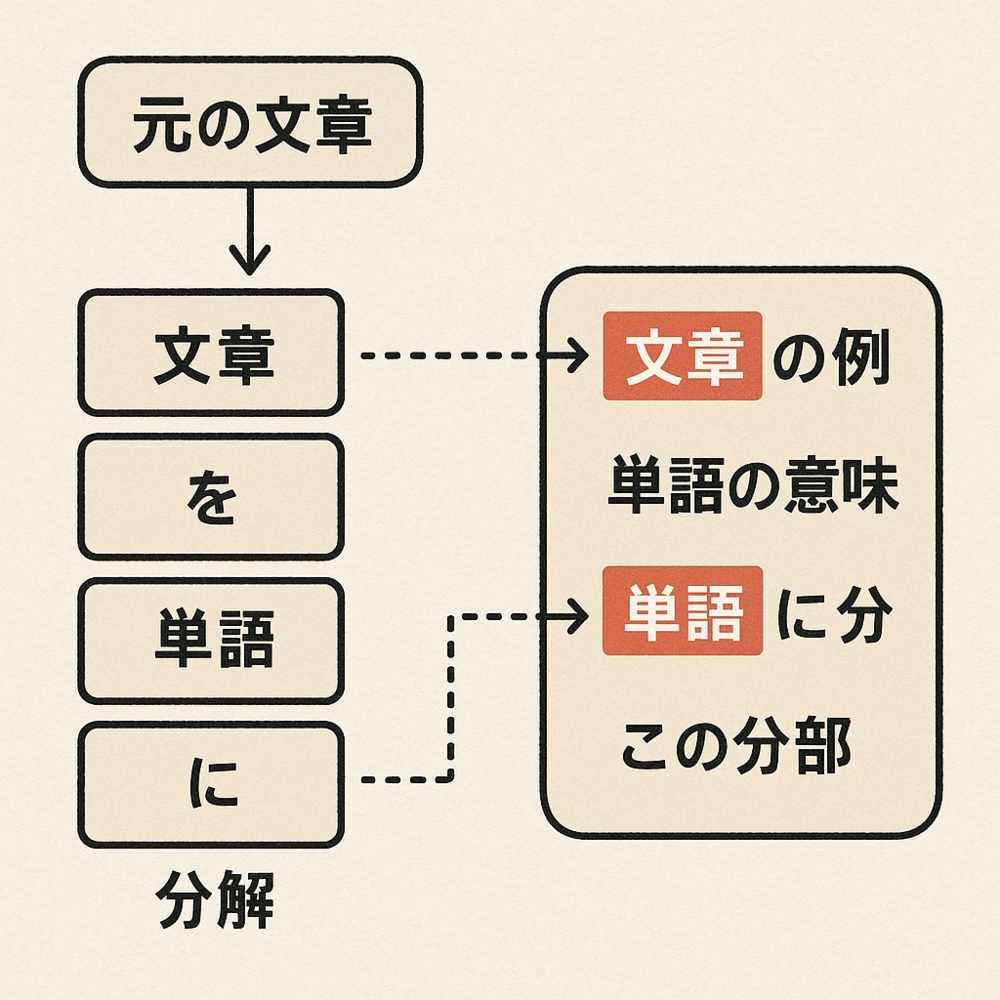

難しく考える必要はありません。要するに、ツールは文章を細かい「単語」や「文節」のブロックに分解し、そのブロックが他の文章とどれだけ一致・類似しているかを機械的に比較しているのです。

多くのツールが採用しているこの文章分解の技術を「形態素解析(けいたいそかいせき)」と呼びますが、名前を覚える必要はありません。「文章をパーツに分けてパズルピースのように照合している」とイメージしてください。

この仕組みを理解すると、なぜ単純な「てにをは」の変更だけでは一致率が下がりにくいのかが見えてきます。文章の骨格となる単語や文節の並びが同じであれば、細かい部分を変えても「類似している」と判断されてしまうのです。だからこそ、後述する文章の構造から変えるリライト術が重要になります。

一致率は何パーセントが目安?メディア運営の現場基準を解説

「で、結局のところ、一致率は何パーセントを目指せばいいの?」という疑問は、誰もが抱くものです。このセクションでは、メディア運営の現場で一般的に用いられる一致率の目安について解説します。

ただし、大前提として「〇%以下なら絶対に安全」という明確な基準は存在しません。 目安は、メディアのジャンルやクライアントのレギュレーションによって大きく変動します。

これまでの経験上、多くのクライアントは30%~50%を一つの基準としていることが多いですが、これも一概には言えません。例えば、法律や医療など専門性が高く、正確な情報提供が求められる分野では、ある程度の類似性は許容される傾向にあります。

以下に、目的別の一般的な一致率の目安をまとめました。ご自身の状況に合わせて参考にしてください。

| コンテンツの種類 | 一致率の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| 一般的なWebメディア・ブログ | 40%未満 | 多くのメディアで基準とされるライン。まずはここを目指しましょう。 |

| 企業のオウンドメディア | 30%未満 | 独自性や専門性を重視する場合、より厳しい基準が設けられることがあります。 |

| 社内レポート・資料 | 50%未満 | 内部資料であれば、既存情報との重複はある程度許容されることが多いです。 |

| 学術論文・レポート | 15%~25%未満 | 最も厳しい基準が求められます。適切な引用作法が必須です。 |

最終的には、納品先であるクライアントやメディアの規定を必ず確認することが最も重要です。もし規定がない場合でも、事前に「一致率の目安はございますか?」と確認しておくことで、手戻りを防ぎ、スムーズな進行に繋がります。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

【実践】一致率を確実に下げるための文章リライト術5選

お待たせしました。ここからは、この記事の核となる、コピペチェックの一致率を確実に下げるための具体的なリライト術を5つご紹介します。これらはSEOコンサルティングの現場で、多くのライターに指導してきた実践的なテクニックです。単なる言い換えではない、本質的な文章作成術としてぜひ身につけてください。

1. 語順を入れ替え、文の構造から変える

最も基本的かつ効果的なテクニックが、文章の構造自体を組み替えることです。主語と述語を入れ替えたり、接続詞を使って文の繋がりを変えたりするだけで、ツールからの評価は大きく変わります。

| 修正前 | 修正後 |

|---|---|

| SEO対策で最も重要なのは、ユーザーの検索意図を理解することです。なぜなら、検索意図に合致したコンテンツを提供することが、Googleからの評価を高めるからです。 | Googleからの評価を高めるには、ユーザーの検索意図に合致したコンテンツを提供することが不可欠です。そのため、SEO対策において最も重要なのは、ユーザーの検索意図を深く理解することだと言えるでしょう。 |

このように、伝えている内容は同じでも、文章の骨格を変えることで、機械的な一致判定を効果的に回避できます。

2. 類義語・関連語を活用して表現を豊かにする

安易に単語を置き換えるだけでは不十分ですが、文脈に合った適切な類義語や関連語を選ぶことは、文章の表現を豊かにし、結果的に一致率を下げることに繋がります。

| 修正前 | 修正後 |

|---|---|

| このツールを使うメリットは、作業時間を短縮できる点です。 | このツールを導入する利点は、業務プロセスを効率化し、制作時間を大幅に削減できる点にあります。 |

ポイントは、単語の置き換えだけでなく、その周辺の表現も合わせて調整することです。「使う」を「導入する」、「作業時間」を「業務プロセス」のように、より具体的で深みのある表現を心がけましょう。

3. 自分の言葉で要約・解説を加える

情報をただ右から左へ流すのではなく、書き手であるあなた自身のフィルターを通して、情報を要約したり、独自の解説や具体例を加えたりすることが、最も価値のあるオリジナリティの担保方法です。

例えば、あるツールの機能について説明する場合、公式サイトの文言をそのまま書き写すのではなく、「私が実際に使ってみて特に便利だと感じたのは〇〇という機能で、これは△△な課題を抱えている方に特におすすめです」といった、あなた自身の経験に基づいた言葉を加えるだけで、文章は一気に独自性を持ち始めます。これは読者にとっても非常に価値のある情報です。

4. 複数の情報源を統合し、独自の視点を盛り込む

質の高い記事を作成するライターほど、無意識に実践しているのがこのテクニックです。一つの記事だけを参考にすると、どうしてもその記事の論理展開や言葉遣いに引っ張られてしまいます。

そうではなく、テーマに関する複数の信頼できる情報源(3~5つが目安)を読み込み、それらの情報をあなたの中で統合し、再構築するのです。Aサイトでは「メリット」として語られていることが、Bサイトでは「注意点」として触れられているかもしれません。それらを比較検討し、「〇〇という利点がある一方で、△△という側面も考慮すべきでしょう」といった、あなた独自の視点や結論を盛り込むことで、コンテンツは唯一無二のものになります。

5. 引用ルールを守り、出典を明記する

「回避」という言葉を使っていますが、大前提として、他者の著作物を無断で利用することは許されません。情報を参照した場合は、著作権法で定められたルールに則って正しく引用し、出典を明記することが、書き手としての信頼を守る上で不可欠です。

著作物は人間の知的・精神的活動の所産であり、文化の形成とその発展の基盤をなすものであるため、著作物等の無許諾利用を防止できるよう創作者の権利を保護する必要がある一方、公益性の高い利用等、一定の場合には、広くその活用の道を開いて社会一般の利用に供することが必要です。

引用元:文化庁「著作権テキスト」

適切に引用符(「」や “ ” など)を使用し、引用元の著者名、サイト名、URLなどを明記すれば、その部分はコピペチェックの対象から外されるか、評価上の問題にはなりません。むしろ、信頼性の高い情報源を引用することは、記事の権威性を高める上でプラスに働きます。

やってはいけないNGなコピペ回避策3つ

一致率を下げたい一心で、ついやってしまいがちな誤った対策も存在します。これらは効果がないばかりか、かえってコンテンツの品質を下げてしまう危険性もあります。ここでは、絶対に避けるべきNGな回避策を3つ紹介します。

- 自動リライトツールの安易な使用

文章を入力すると自動で類義語に置き換えてくれるツールもありますが、その多くは文脈を無視した不自然な日本語を生成します。読者にとって読みにくいだけでなく、Googleからも低品質なコンテンツとみなされるリスクが高く、本質的な解決にはなりません。 - 助詞や句読点のみの変更

「~は」を「~が」に、「。」を「!」に変えるといった表面的な変更は、前述したツールの仕組み上、ほとんど効果がありません。文章の主要なパーツが変わっていないため、類似判定は覆らないのです。 - 安易な語尾の変換の繰り返し

「~です」を「~でしょう」、「~ます」を「~かもしれません」のように、語尾だけを連続して変えるのも悪手です。文章のリズムが単調になり、読者に稚拙な印象を与えてしまいます。

これらの方法は、コンテンツの品質とあなた自身の信頼性を損なうだけです。必ず、前章で紹介した本質的なリライト術を実践してください。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

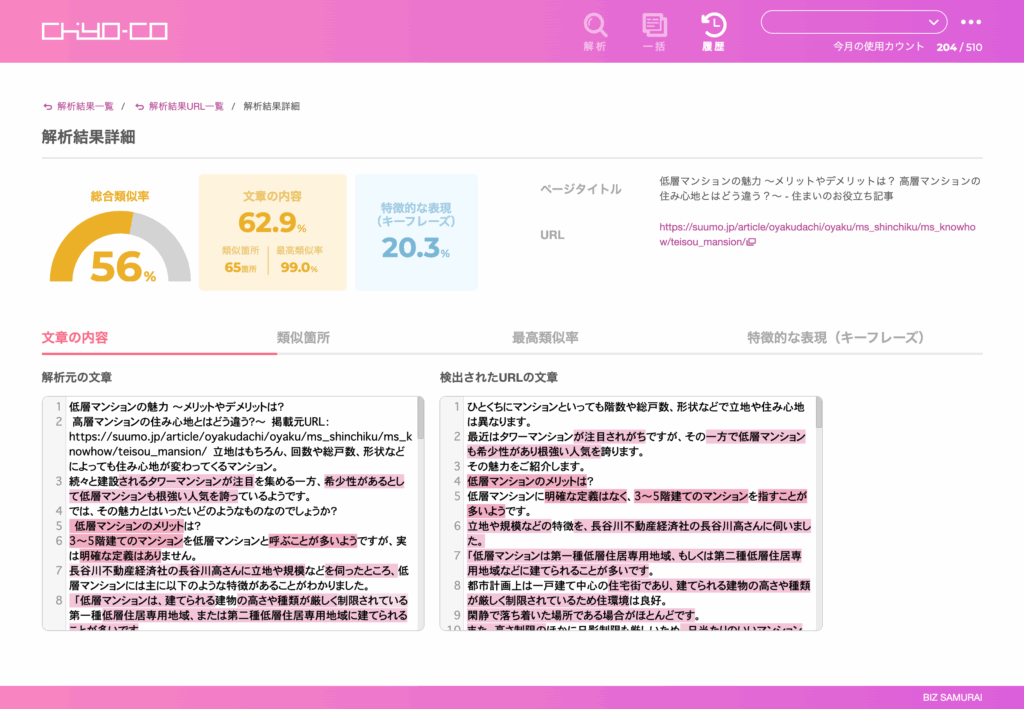

専門家が使う高精度チェックツール「chiyo-co」とは?

ここまで、ご自身でできるリライト術を中心に解説してきました。しかし、メディアの品質管理を徹底したい、あるいはAIが生成した文章のチェックも行いたいという、より高いレベルのニーズをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

そのような方々に向けて、コンサルティングの現場でも推奨しているのが、CROCO株式会社が提供する高精度コピペチェックツール「chiyo-co(チヨコ)」です。

chiyo-coは、単に文章が一致しているかを見るだけのツールではありません。特に注目すべきは、近年急増しているAIライティングによる意図しない著作権侵害リスクに対応している点です。AIは学習元データと似た表現を使いがちなため、知らず知らずのうちに類似性の高い文章を生成してしまうことがあります。chiyo-coは、そうしたリスクからあなたのメディアを守るための強力なパートナーとなります。

高精度なチェックでコンテンツの信頼性を守りたい方はこちらから「chiyo-co」の詳細をご確認ください。

AI生成コンテンツのチェックにも対応する特許技術

chiyo-coの最大の特徴は、特許を取得した独自のアルゴリズムにあります。一般的なツールが行う単語の一致判定だけでなく、文章全体や文節、キーフレーズを「ベクトル」という数値データに変換し、その意味的な類似性まで判定します。

これにより、表現は違うが内容が酷似している文章や、AIによって巧妙にリライトされた文章も見つけ出すことが可能です。AIライティングの活用が当たり前になった現代において、この機能はメディア運営者にとって不可欠なものと言えるでしょう。

無料から始められるプランと機能

高機能なツールと聞くと、導入コストを心配されるかもしれません。しかし、chiyo-coは無料のフリープランから始めることができます。まずは使用感を試してみたいという方でも、気軽に導入できるのが嬉しいポイントです。

以下に、chiyo-coの料金プランをまとめました。

| プラン名 | 月額料金(税込) | 解析回数 |

|---|---|---|

| フリープラン | 0円 | 初月のみ10解析 |

| プラン100 | 4,400円 | 100解析 |

| プラン500 | 16,500円 | 500解析 |

| プラン2000 | 55,000円 | 2000解析 |

クラウド型のサービスなので、ソフトウェアのインストールも不要です。アカウントを登録すれば、すぐにでも高精度なコピペチェックを始めることができます。

まとめ:ツールの仕組みを理解し、信頼されるコンテンツ作りを

今回は、コピペチェックを回避するための具体的な方法について、ツールの仕組みから実践的なリライト術まで、網羅的に解説しました。

最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

- 意図せずコピペに引っかかるのは、定型文や専門用語、類似した構成などが原因

- ツールは文章をパーツに分解して比較しているため、小手先の修正は通用しない

- 一致率の目安は状況によるが、まずはクライアントの規定を確認することが最重要

- 効果的な対策は、文の構造変更、類義語の活用、要約、複数情報の統合、正しい引用

- 安易な自動リライトや語尾の変更は、品質を落とすため絶対に避けるべき

最もお伝えしたいのは、コピペチェックは「敵」ではなく、コンテンツの品質を高めるための「味方」であるということです。ツールの仕組みを正しく理解し、その判定基準をクリアする文章作成術を身につけることは、単に一致率を下げるだけでなく、あなた自身のライティングスキルを向上させ、読者から真に信頼されるコンテンツを生み出す力に繋がります。

もう、コピペチェックの数値に一喜一憂する必要はありません。この記事で紹介したテクニックを実践し、自信を持って、価値あるコンテンツを世に送り出してください。

日々のコンテンツ品質管理に不安がある方は、ぜひ一度「chiyo-co」の無料プランからお試しください。