SEO記事の作成に悩んでいませんか。本記事では、検索上位を狙うためのSEO記事の書き方を、基本から実践的なテクニックまで詳しく解説します。

この記事では、SEO記事作成のノウハウをわかりやすく解説します。Webマーケティング初心者の方やすでにコンテンツ制作を行っている方など、サイトの検索順位を上げて集客力を高めたい方は、ぜひ最後までお読みください。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

SEO記事とは?

SEO記事とは、検索エンジンでの上位表示を狙って作成される記事コンテンツです。Googleが定める品質評価ガイドラインに沿い、ユーザーの検索意図を満たす価値の高い情報を提供することが求められます。

現在、日本の検索エンジンシェアの約82%をGoogleが占めています(2024年12月現在)。つまり、Googleの評価基準に沿ったコンテンツを作成することで、大多数の検索ユーザーにリーチできる可能性があるのです。

検索結果の上位表示によるメリットには、企業やブランドの信頼性向上のほか、コンバージョン率の向上などが挙げられます。

これは、検索1位表示のクリック率が平均で38.9%、2位で18.7%、3位で10.2%%と言われており、1桁まで落ちる4位以下と比較して大きな開きがあるためです。

参考:StatCounter Global Stats – Search Engine Market Share Japan

参考:Firstpagesage ‐ 2025年2月公開の検索順位別クリック率データ

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

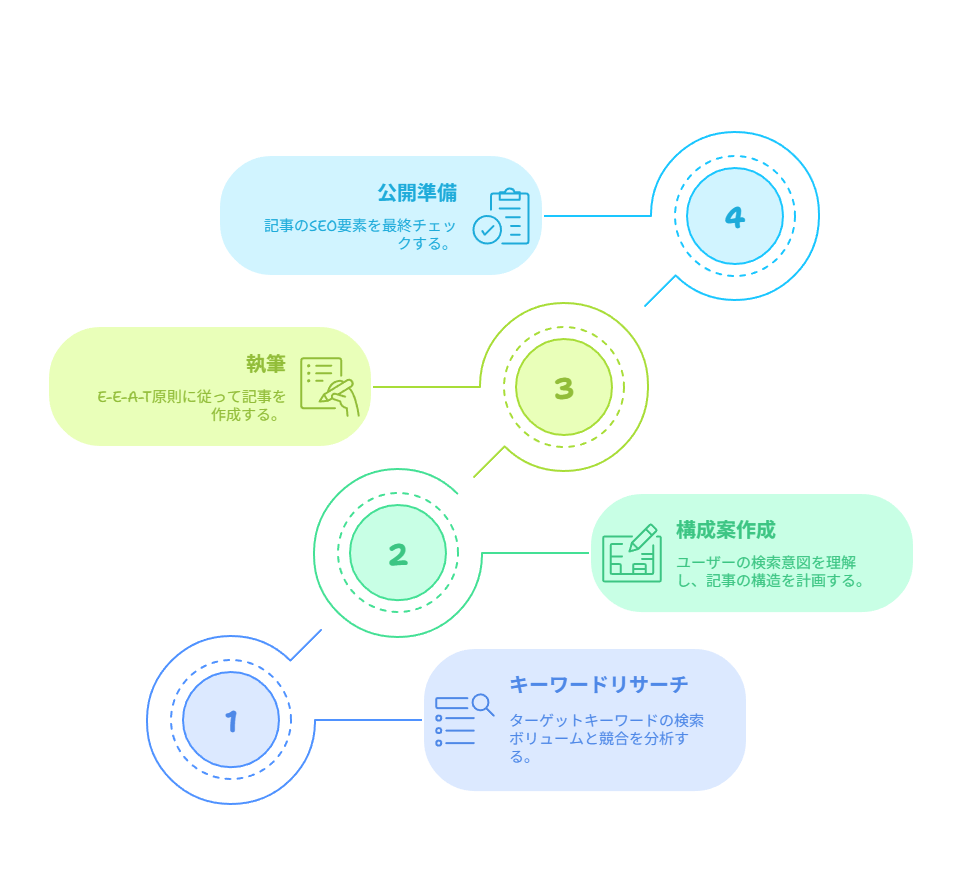

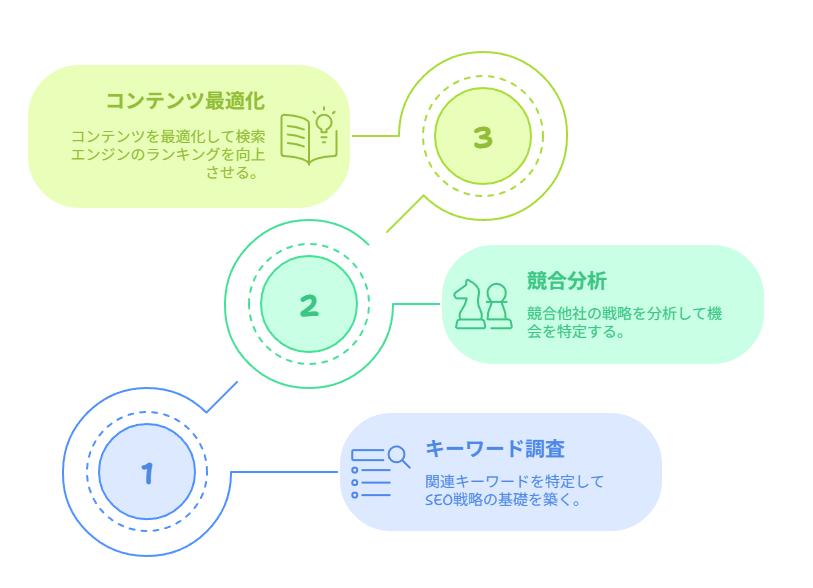

SEO記事制作の基本ステップ

SEO記事は、上図のように主に4つのステップで作成していきます。以降で各ステップについて、詳しく解説します。

STEP1:キーワードリサーチ

まずはキーワードを調査します。キーワードリサーチでは、Googleキーワードプランナーを活用して検索ボリュームや競合状況を確認します。アカウント作成後、「新しいキーワードを見つける」機能を使用して、月間検索数やキーワードの競合度を分析できます。

競合分析では、上位表示されているサイトのコンテンツを調査します。その際、コンテンツの文字数、見出し構成、使用されている画像の数や種類、内部リンクの構造を確認しましょう。これらの要素を分析することで、上位表示に必要な要件が見えてきます。

STEP2:構成案作成

構成案作成では、ユーザーの検索意図を正確に把握することが重要です。検索キーワードに関連する「よくある質問」や関連検索キーワードを参考に、ユーザーが求める情報を洗い出していきます。

競合記事の構成を調査する際は、上位5〜10サイトの見出し構成をまとめ、共通する要素や特徴的な部分を分析します。情報の優先順位は、ユーザーの問題解決に直結する内容を上位に配置し、補足的な情報を後半に回すのが基本です。

STEP3:執筆

執筆では、GoogleのE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した文章作成を心がけます。PREP法(Point-Reason-Example-Point)を活用し、主張とその根拠、具体例を明確に示すことで、読者の理解を深めることができます。

過度なキーワードの詰め込みはペナルティの対象となる可能性があるため、文脈に沿った自然な形で使用しましょう。また、1つの段落を3〜4行程度に抑え、読みやすく配慮します。

STEP4:公開準備・投稿

公開前の最終チェックでは、内部リンクの設置が重要です。関連する自社コンテンツへのリンクを適切に配置することで、サイト内の回遊性を高め、SEO効果を向上させることができます。

公開前のチェックでは、以下の項目を確認しましょう。

- タイトルタグとメタディスクリプションの設定

- 見出しタグの階層構造の確認

- 誤字脱字のチェック

- スマートフォンでの表示確認

これらの要素を確認することで、高品質なSEO記事として公開する準備が整います。

SEOに強い記事の3つの要素

SEOに強い記事を作成するには、以下3つのポイントを押さえることが大切です。

| 要素 | 内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| ユーザー価値 | 検索意図の充足度 | ★★★ |

| 技術的対応 | SEO要件の充足度 | ★★ |

| 独自性 | オリジナルコンテンツ性 | ★★★ |

それぞれの具体的な内容を見ていきましょう。

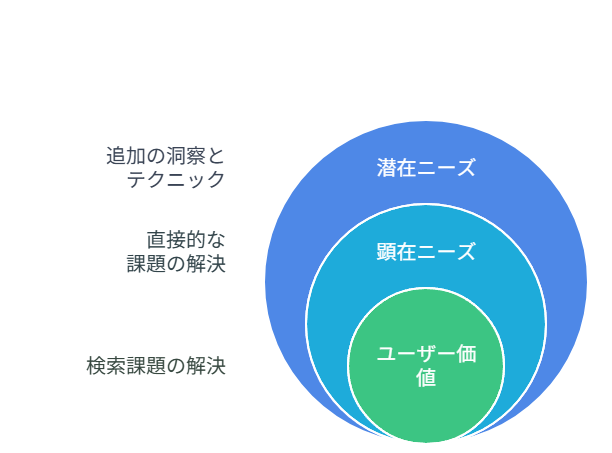

ユーザー価値

ユーザー価値とは、検索したユーザーの課題や悩みをどれだけ解決できているかを示します。Googleは「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」という考えを掲げており、検索結果の品質評価においてユーザー価値を重要視しています。

具体的には、検索キーワードに対するユーザーの顕在的なニーズと潜在的なニーズの両方を満たすことが重要です。

例えば、「SEO 記事 書き方」というキーワードでは、SEO記事の基本的な作成手順(顕在ニーズ)だけでなく、上位表示するためのテクニックや注意点(潜在ニーズ)まで網羅することで、より高いユーザー価値を提供できます。

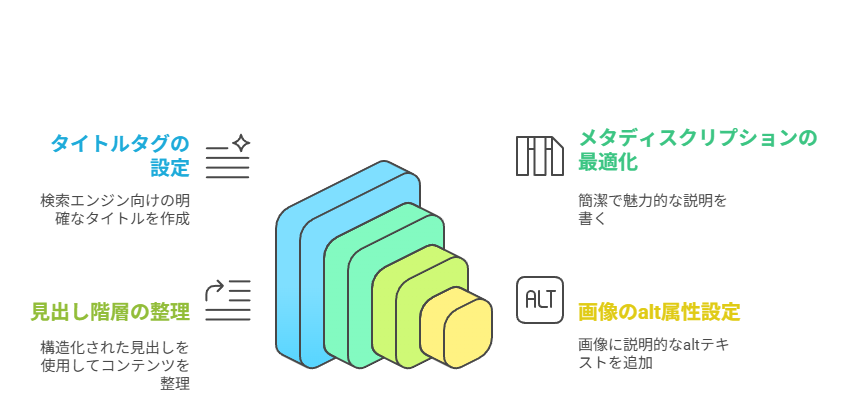

技術的対応

技術的対応は、検索エンジンがコンテンツを正しく理解し、評価できるようにするための要件対応を指します。

主な要件として、以下が挙げられます。

- 適切なタイトルタグの設定

- メタディスクリプションの最適化

- 見出し階層の整理

- 画像のalt属性設定

h1タグには記事の主題を端的に表現し、h2・h3タグでは目次のような形で内容を整理します。また、本文中では適度な段落分けや画像の挿入により、読みやすく配慮しましょう。これらの対応により、クローラーがコンテンツの構造を正確に把握でき、適切な評価につながります。

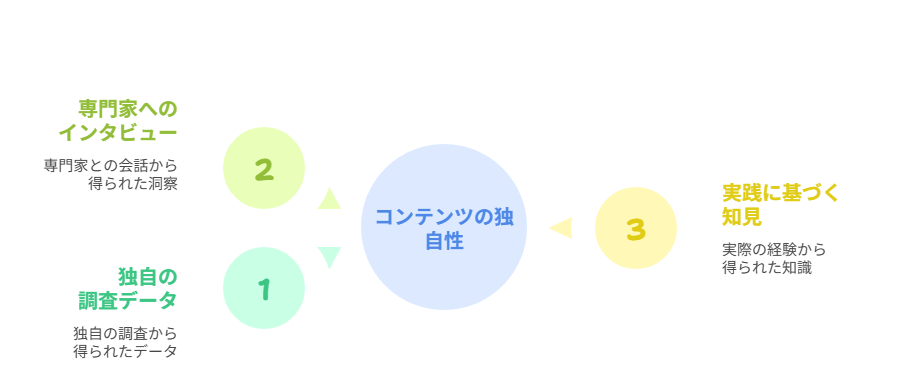

独自性

独自性は、ほかのサイトには無い価値ある情報をどれだけ提供できているかを示します。独自の調査データ、専門家へのインタビュー、実践に基づく知見など、オリジナルのコンテンツを含めることで、記事の価値を高めることができます。

例えば、一般的なSEO記事では「キーワードを適切に配置する」という助言に留まりますが、独自性の高い記事では「当社で○○というキーワードを△△の位置に配置したところ、3ヶ月で検索順位が××位上昇した」といった具体的な事例を提示する方法があります。このような独自の情報は、ユーザーにとって貴重な参考データとなり、結果としてGoogleからの評価も高まります。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

SEO記事の効果的なキーワード選定方法

適切なキーワード選定は、SEO記事の成功を左右する重要な要素です。明確な戦略に基づくキーワード選定により、検索結果での上位表示の可能性が高まり、質の高いトラフィックを獲得することができるでしょう。

Googleの検索アルゴリズムは年々進化しているため、単純にキーワードを詰め込むのではなく、ユーザーの検索意図に沿った戦略的な選定が求められます。

関連記事:検索数を調べる!Googleキーワード検索ボリュームの調べ方を解説

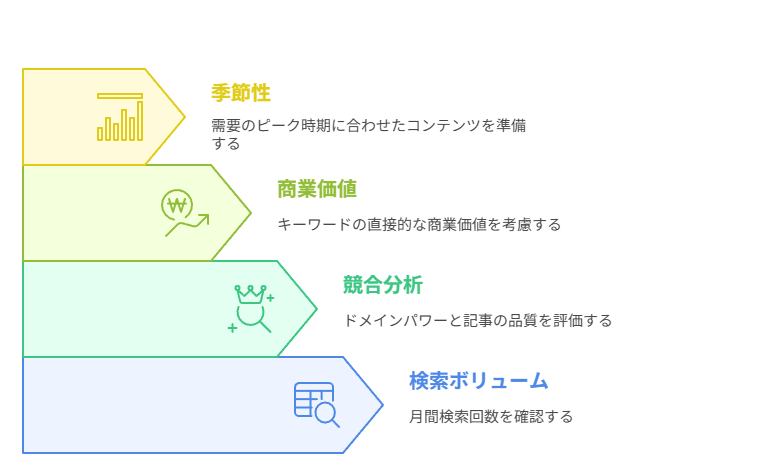

ターゲットキーワードの見つけ方

効果的なターゲットキーワードを見つけるには、まず検索ボリュームの確認が必要です。Googleキーワードプランナーを使用すると、各キーワードの月間検索回数や季節変動を確認できます。

一般的に、月間平均検索数が1,000以上あるキーワードは、十分な流入が期待できる目安となります。

また、上位表示されている他サイトのドメインパワーや記事の品質を確認し、競合の分析も行いましょう。Ahrefsなどの有料ツールを使用すると、より詳細な競合分析が可能です。新規サイトの場合、競合度が低めのロングテールキーワードから始めることで、早期の成果を狙うことができます。

加えて、キーワードがビジネスにもたらす具体的な価値も考慮しましょう。例えば「SEO 料金」というキーワードは、「SEO とは」のキーワードに比べて直接的な商業価値が高いと判断できます。また、季節性の高いキーワードは、需要のピーク時期に合わせたコンテンツ準備が重要です。

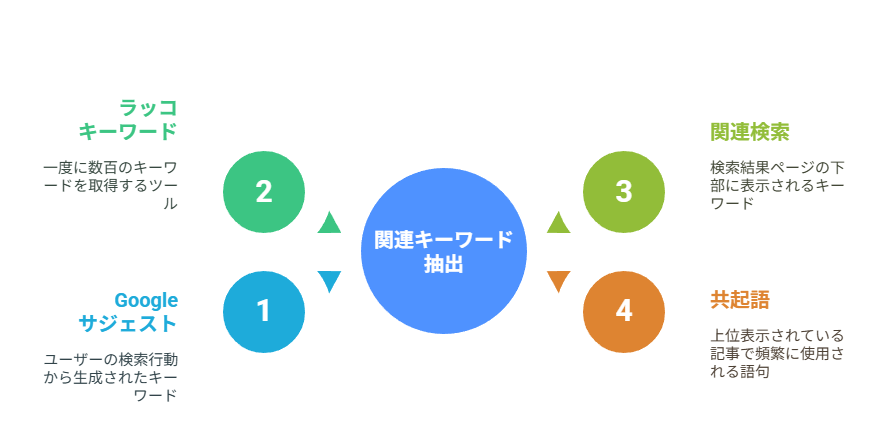

関連キーワードの抽出方法

関連キーワードの抽出には、Googleのサジェスト機能やラッコキーワードなどのツールが有効です。サジェストキーワードは、ユーザーの実際の検索行動から生成されているため、生きた需要を確認できます。

また、ラッコキーワードでは、一度に数百のサジェストキーワードを取得できるため、効率的な抽出が可能です。

関連キーワードは、検索結果ページの下部に表示される「関連する検索キーワード」も活用できます。これらのキーワードは、同じ文脈で検索されることが多い単語の組み合わせを示しているため、コンテンツの網羅性を高める際に役立つでしょう。

共起語を抽出する際は、上位表示されている記事で頻繁に使用されている関連語句を分析します。例えば「SEO」というキーワードであれば、「検索エンジン」「上位表示」「アルゴリズム」などの関連語句が共起語として抽出されます。

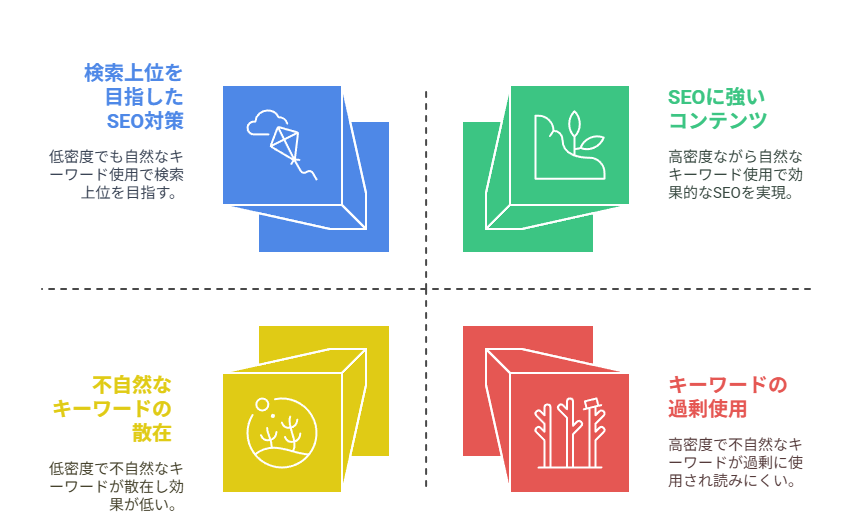

選定キーワードの自然な配置方法

キーワードの配置は、適切な密度管理が重要です。一般的な目安として、本文の2%程度の出現率が望ましいとされています。ただし、この数値に固執せず、文脈に沿った自然な使用を心がけましょう。

文脈に沿って使用する際は、キーワードの変化形も効果的に活用します。例えば「SEO対策」というキーワードの場合、「SEO施策」「SEO改善」など、同じ意味を持つ類似表現を適度に組み合わせることで、読みやすさを保ちながらキーワードの出現率を確保できます。

違和感のない表現のために、共起語との組み合わせ方にも注意が必要です。「SEOに強いコンテンツを作成する」「検索上位を目指したSEO対策」など、自然な日本語として成り立つフレーズを意識的に使用することで、読者にストレスを与えない記事作りが可能となります。

ユーザーの検索意図を満たす記事構成の作り方

効果的なSEO記事を作成するには、ユーザーの検索意図を正確に把握し、それに応える記事構成を設計することが重要です。

検索意図を満たさない記事は、たとえ上位表示されても高い離脱率につながり、長期的なSEO効果は期待できません。

関連記事:検索意図とは?調べ方やSEO対策における考え方・活用法を解説

ユーザーの検索意図の分析方法

検索意図は主に4つのタイプに分類され、それぞれに適した記事構成のアプローチが存在します。以下の表で、各タイプの特徴と効果的な記事構成のポイントをまとめました。

| 検索意図 | 特徴 | 記事構成のポイント |

|---|---|---|

| 情報収集型 | 知識獲得目的 | 網羅的な情報提供 |

| 行動喚起型 | 具体的な行動目的 | 手順やステップ形式 |

| 比較検討型 | 選択のための調査 | 比較表や評価基準 |

| 問題解決型 | 課題解決目的 | 具体的な解決方法 |

情報収集型の検索意図に対しては、テーマに関する基礎知識から応用的な内容まで、段階的に情報を提供する構成が効果的です。例えば「SEOとは」というキーワードでは、SEOの基本概念から始まり、具体的な施策、最新のトレンドまでを網羅的に解説することで、ユーザーの学習ニーズを満たすことができます。

行動喚起型の場合は、実践的で具体的な手順を示すことが重要です。「SEO対策 やり方」といったキーワードに対しては、準備から実行、効果測定までのプロセスを明確なステップで示し、読者が実際に行動に移せる情報を提供します

比較検討型の検索意図では、客観的な評価基準に基づく情報整理が求められます。「SEOツール 比較」などのキーワードでは、各ツールの機能、価格、特徴を公平な視点で比較し、ユーザーの意思決定を支援する構成が効果的です。

問題解決型の検索に対しては、具体的な解決策と実践的なアドバイスを提供しましょう。「SEO 順位が上がらない」といった課題を抱えるユーザーに、原因分析から具体的な改善策、期待される効果までを体系的に解説します。

このように、検索意図に応じて適切な記事構成を選択することで、ユーザーの満足度を高め、結果としてGoogleからの評価も向上させることができます。

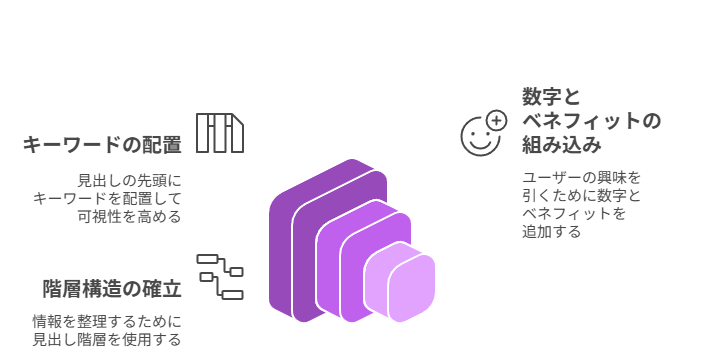

効果的な見出しの付け方

SEO記事において見出しは、ユーザーの理解を助け、検索エンジンにコンテンツの構造を伝える役割を担います。適切な見出し設計により、ユーザー体験の向上とSEO効果の両立が可能となります。

見出しへのキーワード配置では、自然な形での組み込みを心がけることが大切です。主要なキーワードはなるべく見出しの前半に配置し、検索エンジンとユーザーの双方に内容が伝わりやすくします。

ユーザーの興味を引く表現として、数字やベネフィットを含めることが有効です。「SEO対策の基礎知識」という見出しよりも、「初心者でも成功するSEO対策3つのコツ」のように具体的な価値を示す方が、クリック率の向上が期待できます。

見出しの階層構造は、情報の整理と理解を助ける要素となります。H2(大見出し)では記事の主要なセクションを示し、H3(中見出し)でそれぞれのトピックを展開、必要に応じてH4(小見出し)で詳細な説明を加えます。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

SEOに強い文章の書き方テクニック

検索結果で上位表示するには、ユーザーにとって有益な情報を検索エンジンが理解しやすい形で書く必要があります。具体的には、適切なキーワード配置、論理的な文章構成、信頼性の高い情報提供などが重要です。

関連記事:SEOライティングとは?基本や上位表示する書き方のコツを初心者向けに解説

導入文の書き方

導入文は、記事の最初の印象を決める部分です。効果的な導入文は、読者の興味を引きつけ、記事を最後まで読みたいと思わせる力を持ちます。

基本的な構成要素として、記事の主題を明確に示し、読者が得られる具体的な価値と記事の概要を簡潔に伝えることが必要です。

例えば、「SEO対策の始め方」をテーマとした記事の導入文では、次のような文章が効果的です。

Webサイトの集客に悩んでいませんか?本記事では、初心者でも実践できるSEO対策の基本から具体的な手順まで、わかりやすく解説します。SEOコンサルタントとして100社以上の支援実績を持つ専門家が、成功のためのポイントを事例を交えながら説明していきます。

本文における説得力の出し方

本文の説得力を高めるには、以下のように具体的なデータや事例を効果的に活用することが重要です。

| 要素 | 具体例 |

|---|---|

| データ・数値 | 調査結果、統計 |

| 具体例 | 実践例、事例 |

| 専門家の意見(PREP法を用いた論理展開) | 引用、参照 |

例えば、「検索結果1位のクリック率は平均◯%」といった具体的な数値や、「大手ECサイトAがコンテンツ改善により3ヶ月で検索順位が◯位上昇」といった実例を示すことで、読者の理解と信頼を深めることができます。

記事のまとめ文の書き方

まとめ文では、記事の主要なポイントを簡潔に再確認し、読者が次に取るべき具体的なアクションを示します。例えば「本記事では、SEO対策の基本3ステップについて解説しました。まずはキーワード調査から始めて、競合分析、コンテンツ最適化の順で進めていくことがおすすめです。」といった形で、実践的なアドバイスを提供しましょう。

関連情報への誘導も重要です。「より詳しい内容は、『キーワード選定方法』『コンテンツ最適化の手順』の記事もご参照ください。」というように、読者の興味に応じた関連コンテンツを案内することで、サイト内の回遊性を高めることができます。

記事の質を高める具体的な方法

コンテンツの品質を向上させることは、SEOにおいて重要な要素の一つです。Googleの品質評価ガイドラインに沿った高品質なコンテンツを作成することで、検索順位の向上と持続的なトラフィックの獲得が期待できます。ここでは、以下5つの方法について解説します。

- 信頼性を高める情報の示し方

- 読みやすさを向上させるテクニック

- エンゲージメントを高める工夫

- 内部対策の実践

- 記事作成後のリライトのコツ

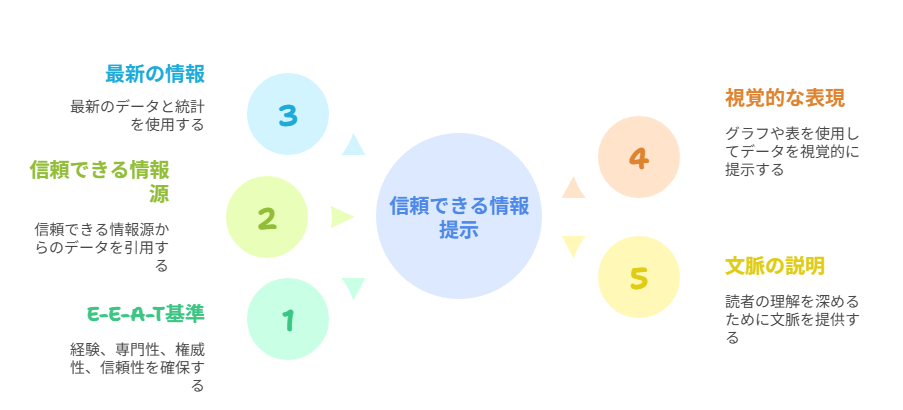

信頼性を高める情報の示し方

情報の信頼性を担保するには、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の観点から適切な情報提示が必要です。信頼できる情報源からのデータや統計を引用する際は、必ず出典元を明記し、可能な限り最新の情報を使用しましょう。例えば、「総務省の2024年度調査によると」といった具体的な情報源の明示が効果的です。

データを提示する際は、グラフや表を活用して視覚的に分かりやすく示すことが重要です。数値データは単なる羅列ではなく、読者にとって理解しやすい文脈で説明を加えることで、より深い理解を促すことができます。

読みやすさを向上させるテクニック

読みやすさを向上させる要素とテクニックには、以下のようなものがあります。

| 要素 | 実践方法 | 期待効果 |

|---|---|---|

| 文章構造 | 段落分け、リスト化 | 視認性向上 |

| 表現方法 | 平易な言葉遣い | 理解度向上 |

| レイアウト | 余白、画像配置 | 可読性向上 |

| フォント | サイズ、行間 | 快適な読書体験 |

段落は3〜4センテンスを目安に区切り、1段落1トピックを意識した構成にします。専門用語を使用する場合は、初出時に簡単な説明を加えることで、読者の理解を促進できます。また、適度な余白と画像の配置により、視覚的な息抜きを提供することも重要です。

エンゲージメントを高める工夫

ユーザーの興味を維持し、サイト内の回遊を促進するには、インタラクティブな要素の活用が効果的です。目次からの各セクションへのスムーズな移動や、関連記事へのリンクを適切に配置することで、ユーザーの探索行動を支援できます。

内部対策の実践

SEOの内部対策は、サイトの基盤となる重要な施策です。適切な内部対策を実施することで、検索エンジンのクローラビリティが向上し、サイト全体のSEO効果を最大化することができます。内部対策には、主に以下3つの項目があります。

| 対策項目 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 内部リンク | サイト構造の最適化 | クローラビリティ向上 |

| 画像最適化 | 表示速度改善 | ユーザー体験向上 |

| metaタグの設置 | 検索エンジン対策 | インデックス最適化 |

内部リンクの設置

内部リンクは、サイト構造を最適化し、クローラーの巡回効率を高めます。アンカーテキストには、リンク先の内容を適切に表現するキーワードを使用し、文脈に沿った自然な形でリンクを設置しましょう。過度なリンクの設置は避け、ユーザーの導線を意識した構造設計が重要です。

画像最適化

画像の最適化は、表示速度の改善とユーザー体験の向上に直結します。以下3つの項目を最適化しましょう。

| 最適化項目 | 具体的な方法 |

|---|---|

| ファイル名 | 適切な命名規則 |

| alt属性 | 説明文の設定 |

| サイズ最適化 | 圧縮・リサイズ |

ファイル名は内容を適切に表現し、alt属性には画像の役割や内容を簡潔に記述します。また、画像のサイズ最適化では、品質を維持しながら適切な圧縮を行い、表示速度の向上を図りましょう。

metaタグの設置

titleタグやmeta descriptionは、検索結果での表示に直接影響します。titleタグは32文字程度を目安に、キーワードを含めた魅力的な表現を心がけましょう。

meta descriptionは、120文字程度で記事の価値を簡潔に伝える内容にし、クリック率の向上を図ります。

これらのmetaタグは、検索エンジンとユーザー双方にとって重要な情報となります。

関連記事:メタディスクリプションの書き方や文字数、SEOへの効果を解説

関連記事:titleタグ(タイトルタグ)とは?SEOに効果的な文字数や確認方法を解説

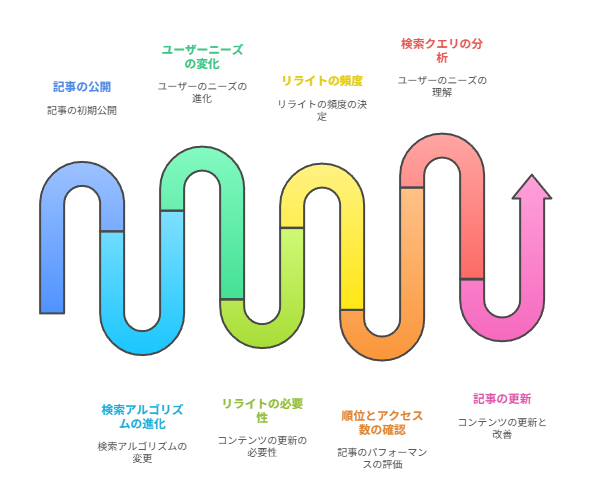

記事作成後のリライトのコツ

SEO記事は公開して終わりではなく、定期的なリライトによる品質向上が重要です。検索アルゴリズムは常に進化し、ユーザーのニーズも時間とともに変化するため、コンテンツの鮮度を保つことが上位表示の維持に不可欠となります。

リライトの頻度は、コンテンツの性質によって異なりますが、目安として、時事性の高い情報を含む記事は3ヶ月ごと、基礎的な情報を扱う記事は半年から1年ごとに更新しましょう。

特に、数値データや具体例を含む記事は、より頻繁な更新が必要となるでしょう。

効果的なリライトを行うためには、まず検索順位やアクセス数の推移を確認します。順位が下がっている記事や、離脱率が高い記事を優先的に見直すことで、効率的な改善が可能です。Google Search Consoleで該当記事の検索クエリを分析し、ユーザーの最新のニーズを把握することも重要なステップとなります。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

記事制作を効率化するおすすめのSEOツール

SEO記事の制作において、適切なツールの活用は作業効率の向上につながります。ここでは、SEO記事作成に特に有用な3つのツールについて、その特徴と活用シーンを解説します。

| ツール名 | 主な機能 | 活用シーン |

|---|---|---|

| Googleキーワードプランナー | 検索ボリューム分析 | キーワード選定 |

| ラッコキーワード | 関連語抽出 | 構成作成 |

| tami-co | キーワード調査・ライティング効率化 | キーワード選定・構成案作成・執筆 |

Googleキーワードプランナーは、Google公式の無料ツールとして、信頼性の高い検索ボリュームデータを提供します。月間検索数や季節変動、競合状況など、キーワード選定に必要な情報を得ることができます。

ラッコキーワードは、キーワードに関連する検索語句を一括で抽出できるツールです。Googleのサジェスト機能を活用して、ユーザーが実際に検索しているフレーズを網羅的に収集することができます。

tami-coは、キーワード調査からライティングまでをサポートする総合的なSEOツールです。競合分析機能を使用することで、上位表示されている記事の構成や文字数、使用されているキーワードなどを効率的に分析できます。また、AIを活用した文章生成機能により、執筆作業の効率化も図れます。

これらのツールを組み合わせることで、より効率的なSEO記事制作が可能となるでしょう。

まとめ

SEO記事は、ユーザーの検索意図を満たしながら検索エンジンからの評価も得られる、戦略的なコンテンツ作成が求められます。

効果的なSEO記事作成には、適切なキーワード選定とユーザーの検索意図の深い理解が基礎となります。その上で、わかりやすい構成と読みやすい文章、信頼性の高い情報提示を心がけましょう。また、内部対策やmetaタグの最適化など、技術的なSEO要件も忘れずに対応することが重要です。

記事作成の効率を高めるためには、各種SEOツールの活用も有効です。ただし、ツールはあくまでも補助的な役割であり、最終的にはユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供することが、持続的なSEO効果につながります。