コンテンツマーケティングを実践するうえで、「なんとなく記事を作って終わり」では成果につながりません。大切なのは、施策の成果を客観的に評価できる「KPI(重要業績評価指標)」を正しく設定し、運用することです。しかし、KPIの種類や設定方法に悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、コンテンツマーケティングにおけるKPIの役割や種類、フェーズごとの指標の選び方、運用・改善のポイントまでを体系的に解説します。ツールの活用法も紹介するため、これからKPIを導入したい方はもちろん、すでに運用中の方の見直しにも役立つ内容です。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングのKPIとは?

コンテンツマーケティングでは、施策の成果を正しく測るためにKPI(重要業績評価指標)を設定することが欠かせません。KPIとは、最終目標であるKGI(重要目標達成指標)に至るまでの中間目標を数値で可視化したものです。KGIが「資料請求数100件」といった成果である場合、その達成に必要なPV数やUU数、資料DL数などがKPIにあたります。

適切なKPI設計は、コンテンツマーケティングの成果を大きく左右します。目的から逆算して、具体的かつ現実的な指標を定めることが重要です。

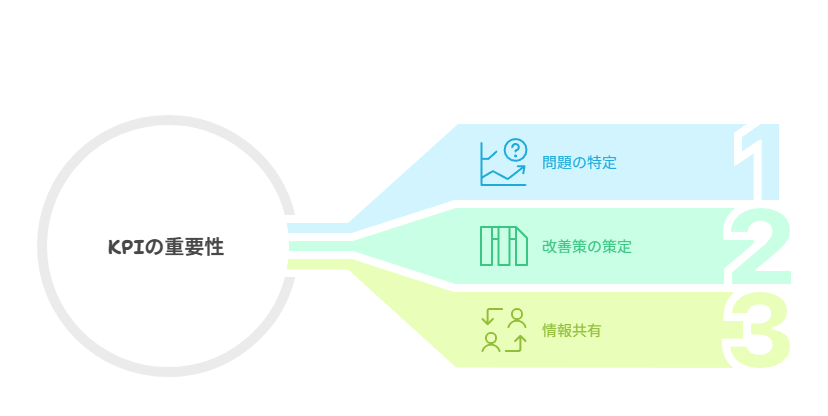

KPI設定が重要な理由

コンテンツマーケティングでは、KPIを設定することにより施策の進捗を正確に把握できるようになります。KPIがなければ、「何がうまくいっていて、どこが改善すべきか」といった判断ができません。成果につながらない場合でも、KPIがあれば数値に基づいて原因を分析し、改善の方向性を導き出せます。

たとえば、問い合わせ数が目標に届かない場合、流入数やコンバージョン率、ページ遷移率といったKPIを確認することで、どの指標に問題があるかを特定できます。これにより、広告のクリエイティブや記事タイトル、導線設計など、改善すべき施策を具体的に考えることが可能になります。

また、KPIは社内での情報共有にも役立ちます。施策ごとに目標を設定し、数値の進捗をメンバーと共有することで、マーケティング活動が属人的にならず、全体のパフォーマンスを高めるきっかけにもなります。

KPI と KGI の違い

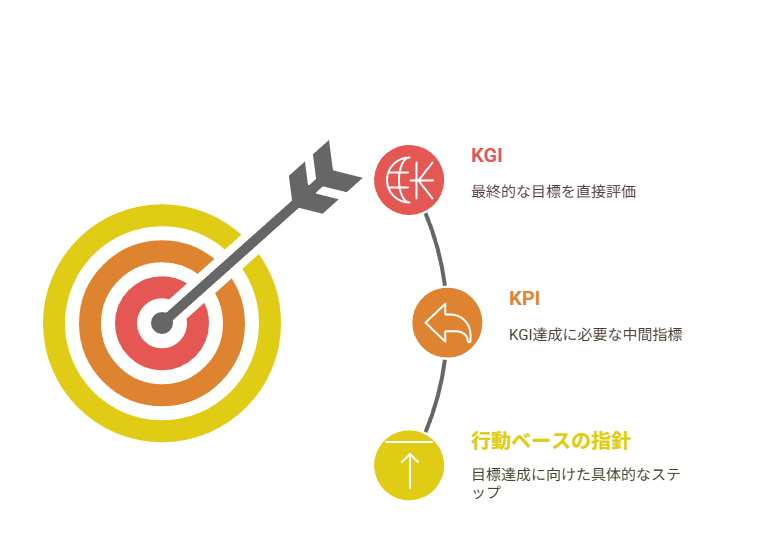

KPIとKGIはコンテンツマーケティングにおいて密接に関係していますが、その役割には明確な違いがあります。KGI(Key Goal Indicator)は最終的な目標を示す指標であり、「売上1,000万円」「資料請求数200件」など、成果を直接的に評価するために使われます。

一方、KPI(Key Performance Indicator)はKGIを達成するために必要な中間的な指標です。「WebサイトのPV数」「メルマガの開封率」「サービスページへの遷移数」など、KGIの達成度合いを間接的に測るために用いられます。たとえば、KGIを「月間問い合わせ数100件」と設定した場合、その達成には「月間セッション数〇〇件」「CVR〇%」といったKPIが欠かせません。

KPIを適切に設計することで、KGIへの到達状況を可視化できるだけでなく、進捗管理や施策改善も効率よく行えます。また、KPIはKGIの細分化とも言え、目標達成に向けた「行動ベース」の指針となる点が特徴です。

マーケティング活動を着実に進めるためには、KGIとKPIの違いを理解し、それぞれを連動させて設計することが不可欠です。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティング KPI の種類

コンテンツマーケティングでは、ユーザーの行動段階に応じて適切なKPIを設定することが重要です。施策の目的に応じて、どのKPIを追うべきかが変わるため、フェーズごとに分類することで効果的な分析と改善が可能になります。

これによりコンテンツ施策のボトルネックを見つけやすくなり、的確な改善策を講じることが可能になります。

認知フェーズにおける KPI

コンテンツマーケティングの起点となる認知フェーズでは、ユーザーに自社やサービスを知ってもらうことが目的です。この段階で注目すべきKPIは、Webサイトへの流入や閲覧状況を把握できる指標です。以下の表に主要なKPIを整理します。

| 指標名 | 内容 | 主な目的 |

|---|---|---|

| PV数 | ページが何回閲覧されたかを示す | コンテンツの閲覧規模を把握する |

| UU数 | 一定期間に訪問したユニークユーザーの数 | 認知の広がりや到達人数を確認する |

| セッション数 | 訪問回数。1訪問=1セッションでカウントされる | 流入の傾向やボリュームを可視化する |

| インプレッション | コンテンツが広告や検索結果などで表示された回数 | 表示されている範囲を測定する |

これらのKPIを活用することで、コンテンツがどれだけ多くのユーザーに届いているかを数値で確認できます。認知を広げるには、まず流入経路や露出頻度を見極めることが重要です。

興味・関心フェーズの KPI

ユーザーがサービスに対して関心を深める「興味・関心フェーズ」では、コンテンツへの興味の深さや理解度を測る指標が重要です。この段階では、以下のようなKPIを用いて、ユーザーの態度変容を可視化します。

| 指標名 | 内容 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 滞在時間 | ページに滞在していた平均時間 | コンテンツの読み込み度・関心度を確認する |

| 回遊率 | ユーザーが1セッション内で複数ページを閲覧した割合 | 興味を持ち、深く情報を探しているかを判断する |

| メルマガ開封率 | 配信メールの開封された割合 | コンテンツのタイトル・件名の魅力度を測定 |

| メルマガクリック率 | 開封されたメール内のリンクがクリックされた割合 | 配信内容が次の行動を促す効果を持つかを把握 |

| SNSシェア数 | 投稿コンテンツがシェアされた回数 | ユーザーの共感・拡散意欲の強さを測定 |

これらの指標を確認することで、ユーザーがどのコンテンツに興味を持ち、どの程度アクションへ進んでいるかを把握できます。関心度の高いテーマを見極め、次の施策に活かすことが重要です。

検討フェーズの KPI

ユーザーが具体的な比較や情報収集を行う「検討フェーズ」では、関心が購入や問い合わせといった成果に近づいているかを示す行動指標を重視します。このフェーズで有効なKPIを、以下にまとめます。

| 指標名 | 内容 | 主な目的 |

|---|---|---|

| サービスページ遷移数 | 記事などから商品・サービス紹介ページに遷移した回数 | 購入や問い合わせに向けた意欲の強さを測る |

| 資料ダウンロード数 | ホワイトペーパーなどの資料がダウンロードされた回数 | 情報収集の姿勢や温度感の高いリードを把握する |

| セミナー参加数 | オンライン・オフラインイベントへの参加者数 | 興味関心が行動へつながっているかを確認する |

| お問い合わせ数 | サービスに対して具体的な質問・相談があった件数 | 検討からコンバージョンへの移行を見極める |

これらの指標は、見込み顧客の「本気度」を判断する材料になります。検討フェーズのKPIを正確に捉えることで、タイミングに合ったアプローチが可能となり、成果に直結しやすくなります。

コンバージョンに関わる KPI

ユーザーが最終的な行動に至る「コンバージョンフェーズ」では、成果を直接的に示す指標を重視します。この段階では、売上やリード獲得に直結する数値を正確に把握し、マーケティング全体の効果を検証することが求められます。以下に代表的なKPIを整理しました。

| 指標名 | 内容 | 主な目的 |

|---|---|---|

| CV数 | 資料請求・購入・問い合わせなどの成果発生件数 | コンテンツ経由で得られた最終成果を測定する |

| CVR | コンバージョン率(セッション数に対するCV数の割合) | 流入から成果への変換効率を確認する |

| LTV | 顧客生涯価値(1人の顧客が生み出す累計売上) | 長期的な収益性の評価および継続支援の判断材料 |

| ROI | 投資対効果(かけたコストに対する成果の割合) | マーケティング活動全体の採算性を数値で把握する |

これらのKPIをもとに、最終的なゴール達成度を評価し、次回施策への投資判断や改善に活かすことが重要です。

コンテンツマーケティング KPI 設定の手順

効果的なコンテンツマーケティングを実現するためには、最初に明確なKPIを設計することが不可欠です。KPIの設定には一定の手順があり、その流れに沿って設計することで、成果につながる精度の高い指標が導き出せます。

具体的な手順の内容を見ていきましょう。

コンテンツマーケティングの目的を設定する

KPIを設計する前に、最終目標であるKGI(Key Goal Indicator)を明確にすることが重要です。KGIは誰が見ても明確な数値で定義し、達成すべき「ゴール」を具体的に示します。以下の表は、業種ごとのKGIの例です。

| 業種・目的 | 設定例(KGI) | 解説 |

|---|---|---|

| BtoBサービスサイト | 月間問い合わせ数30件獲得 | フォーム送信などの成果数を基準とする |

| ECサイト | 月間売上100万円達成 | 購買CVをゴールに設定する |

| SaaS/ITサービス | 月間資料DL200件 | リード獲得を目的とした数値目標 |

目的を数値で示すことで、KPIの整合性や進捗確認が容易になります。

目的達成のための指標を精査する

KGIに向けて必要な要素(KSF)を洗い出し、それに基づいてKPI候補を設定することで、軸の通った設計が可能になります。下表はその関係を整理したものです。

| KGI | KSF(達成に必要な要素) | 対応するKPIの例 |

|---|---|---|

| 資料DL数を月200件にする | 認知拡大/導線最適化 | 月間セッション数、記事本数、CTRなど |

| 問い合わせ数を月50件にする | CVR改善/CTAの強化 | 遷移率、LP到達率、フォーム離脱率など |

| 売上100万円を達成する | 購買意欲の育成/リード獲得 | LTV、DL数、CVRなど |

KSFを明確にすることで、意味のあるKPIを無駄なく選定できます。

ユーザーのフェーズごとにKPIを設定する

ユーザーの行動フェーズに応じてKPIを設定することで、どの段階に課題があるかが明確になります。以下に代表的なフェーズと対応KPIを整理します。

| フェーズ | ユーザー行動の目的 | 代表的なKPI |

|---|---|---|

| 認知 | 存在を知ってもらう | PV数、UU数、セッション数、インプレッション |

| 興味・関心 | 関心を持ち、理解を深める | 滞在時間、回遊率、開封率、SNSシェア数 |

| 検討 | 比較・検討して絞り込む | サービスページ遷移数、DL数、セミナー参加数 |

| コンバージョン | 最終的な行動を起こす(CV) | CV数、CVR、LTV、ROI |

このようにフェーズごとにKPIを整理することで、ユーザー心理と施策の整合性が取れ、ボトルネックの特定にも役立ちます。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティング KPI を運用するポイント

KPIは設定しただけでは意味がなく、運用によって初めて価値を発揮します。定期的な進捗確認と改善、チーム内での共有、そして必要に応じた見直しを行うことで、コンテンツマーケティング施策の精度と成果は大きく向上します。本章では、KPIを運用するうえで押さえておきたい4つの重要なポイントを解説します。

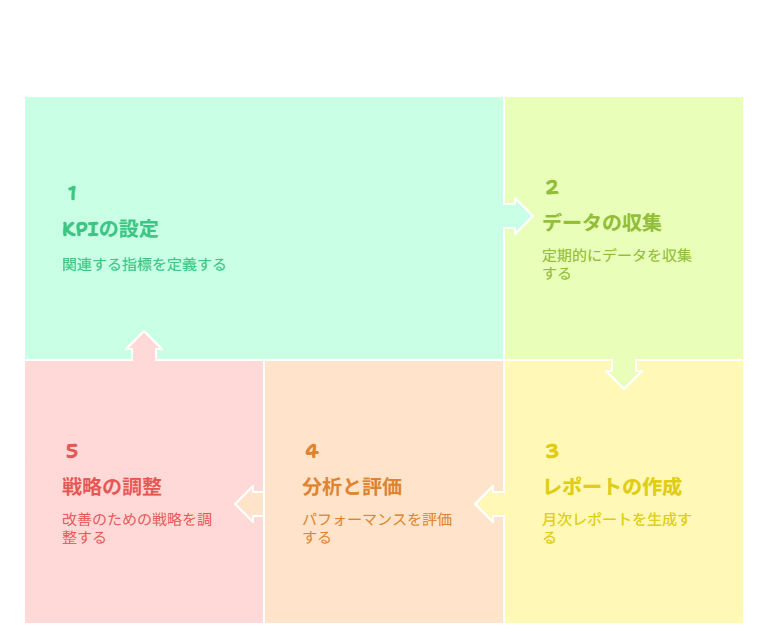

定期的な KPI 計測と改善サイクルの構築

KPIの計測は、一度設定したら終わりではなく、継続的に数値を追い、改善サイクルを回していくことが必要です。たとえば、月次でレポートを作成し、セッション数やCVRなどの達成状況を確認することで、現状の施策が効果的かどうかを判断できます。進捗の可視化は、PDCAサイクルを回す上での起点になります。

また、改善すべき指標が明確になれば、次の打ち手も具体化します。流入が少ない場合はSEOの強化、CVRが低いならLPや導線の改善といったように、計測結果をもとに戦略を見直していくことが重要です。

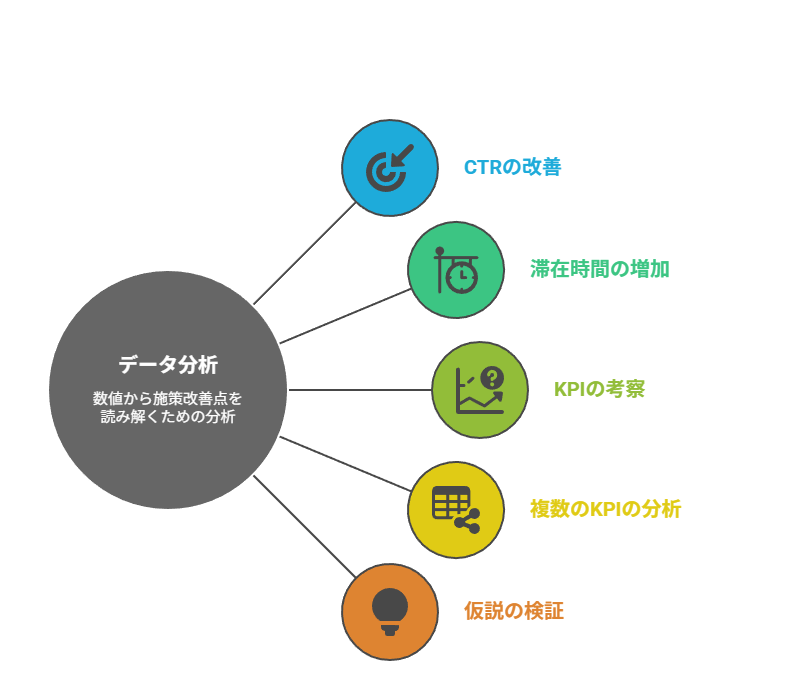

KPI に基づいたコンテンツ改善の実践

KPIを運用する最大の目的は、数値から施策の改善点を読み解くことにあります。たとえば、CTRが低ければタイトルやメタディスクリプションの見直し、滞在時間が短い場合は記事構成や冒頭文の工夫が必要です。

単なる集計にとどまらず、KPIごとに「なぜその数字なのか」「どうすれば改善できるか」を考察する姿勢が求められます。また、複数のKPIを掛け合わせて分析することで、より深い示唆が得られることもあります。数値の変化に一喜一憂するのではなく、施策につなげるための仮説立てと検証がポイントです。

チーム内での KPI 共有と目標管理

KPIの達成はチーム全体で取り組むべき目標であるため、情報の共有と役割分担が重要です。定例ミーティングやレポートなどを通じて、進捗や課題をメンバー全員と共有し、共通認識を持つことが欠かせません。

また、KPIは部署や個人ごとに分解して管理することで、より実行可能な形になります。たとえば、ライターは記事のCTR、ディレクターは遷移率やCVRといったように、担当領域に合った目標を明確にしておくと、責任感や改善意識が高まります。

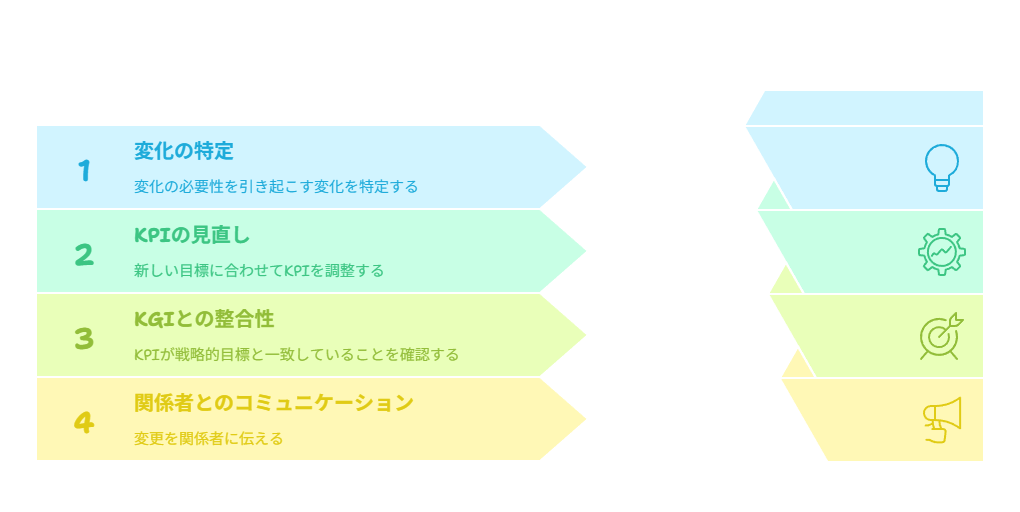

状況に応じた KPI の見直しと調整

環境の変化や施策の方向転換に合わせて、KPIも柔軟に見直す必要があります。たとえば、新たなサービスを開始した、ターゲットが変化した、メディアの主軸が動画にシフトしたなどの変化があれば、既存のKPIでは適切な効果測定ができなくなる可能性があります。

見直しの際には、KGIとの整合性を失わないよう注意し、変更点は必ず関係者と共有しておきましょう。KPIは目的達成のための手段であり、状況に応じて最適化していくことが成果につながります。

コンテンツマーケティング KPI の計測に使えるツール

KPIを設定したら、次に重要になるのが「正確な計測」です。定量的な分析ができなければ、改善策も適切に講じることができません。そこで活用したいのが、無料から使えるアクセス解析ツールやヒートマップツールです。

代表的な3つの無料ツールを紹介し、それぞれの計測可能な指標や特徴を解説します。

Google Analytics

Google Analyticsは、Webサイトのアクセス状況を多角的に分析できる無料の解析ツールです。セッション数、PV数、直帰率、平均滞在時間、コンバージョン率など、KPIとして重要な多くの指標を網羅的に確認できます。

特にGA4では、イベントベースでユーザー行動を捉える設計になっており、KPIごとにカスタムイベントを設定することで、柔軟な分析が可能になります。また、ユーザー属性や流入経路なども分析できるため、「どのコンテンツが、誰にどの経路で届いたのか」といった流れを把握したい際にも重宝します。

Google Search Console

Google Search Consoleは、Google検索における表示状況を分析できる無料ツールです。クリック数、表示回数、CTR(クリック率)、検索順位といったSEO施策に直結するKPIの把握に適しています。

どのキーワードで検索され、何回表示されたか、どのページが多くクリックされているかを詳細に確認できるため、自然検索からの流入の質と量を継続的に追跡することが可能です。また、検索順位の変動やインデックス状況など、テクニカルな問題の把握にも役立ちます。

Microsoft Clarity

Microsoft Clarityは、ユーザーの行動を視覚的に分析できる無料のヒートマップ・セッション録画ツールです。ページ内のクリック箇所、スクロールの深さ、離脱傾向といったユーザー行動を可視化し、回遊率や直帰率の改善に役立ちます。

Google Analyticsでは数値として現れにくい「なぜその行動が起きたのか」を視覚的に把握できるのが特徴です。フォーム離脱のタイミングや、注目されていない要素の特定など、UXの改善にも有効です。特別な設定をせずに簡単に導入できる点も利便性の高さにつながっています。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

まとめ

コンテンツマーケティングにおいてKPIは、成果を「感覚」ではなく「数値」で管理・改善していくための軸になります。目的から逆算してKPIを設定し、ユーザーのフェーズやKSFを踏まえて整理すれば、施策のボトルネックも明確になり、効率的な改善につなげることが可能です。

また、KPIは設定して終わりではなく、運用しながら継続的に調整していく姿勢が求められます。適切なツールを活用し、チームで進捗を共有することで、成果を「偶然」ではなく「必然」として積み重ねられるようになります。

本記事を参考に、自社に最適なKPIを設計し、コンテンツマーケティングの成果を最大化していきましょう。