Web記事の作成は初心者にとって難しく感じられるかもしれませんが、基本をしっかり押さえることで、誰でも魅力的な記事を書くことができます。

本記事では、記事作成の目的やターゲット設定といった基礎知識から、効果的な構成や読者に響く文章の書き方、さらに校正や推敲のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。読まれる記事を作るためのコツを学び、質の高いコンテンツを作成するための参考にしてください。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

記事作成の基礎知識と心構え

近年、企業のオウンドメディア運営が増加しており、記事作成のスキルがビジネスにおいて重要な能力となっています。しかし、多くの方が記事の構成や書き方に関する知識不足を感じているのが現状でしょう。

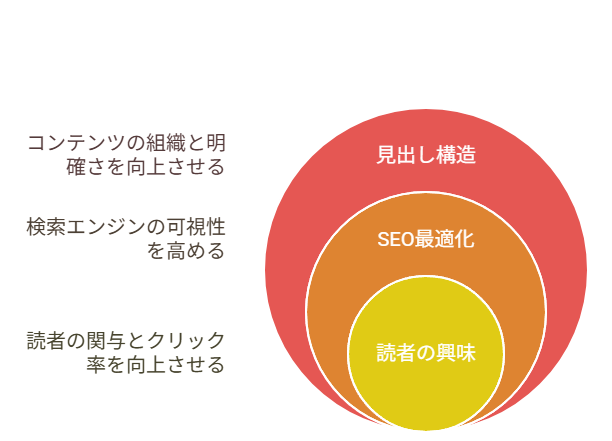

効果的な記事作成を実現するためには、以下の3つの要素について、理解を深める必要があります。

- 記事作成の目的を明確にする

- ターゲット読者を明確にする

- Webライティングの基本ルールを理解する

オウンドメディアにおける記事作成では、「ユーザー中心主義」を貫くことが極めて重要です。読者が何を求めているのかを常に考え、それに応える内容を提供する必要があります。例えば、健康に関する記事を書く場合、単に「健康的な食生活が重要だ」と述べるだけでは不十分です。読者に価値を届けるには、健康的な食生活を実現するための具体的な食材やレシピ、注意点や実践のポイントまで、詳細に解説する必要があります。

また、記事を書く前に運営メディアの情報を整理しておくことも重要なポイントです。「どのようなコンセプトで運営しているのか」「ターゲットは誰か」「競合サイトはどこか」といった項目を明確にすることで、記事作成の方向性がはっきりします。さらに、文章のトーンや表現の統一も読者に与える印象に大きく影響します。これらを事前に決めておくことで、より効果的な記事作成が可能になるでしょう。

記事作成の目的を明確にする

オウンドメディアにおける記事作成には、主に3つの目的があります。それぞれの目的に応じて、適切な記事タイプを選択することで、より効果的な情報発信が可能となります。

【記事作成の目的と具体的な記事例】

| 目的 | 記事の役割 | 具体的な記事例 |

|---|---|---|

| 認知度向上 | ・業界の基礎知識や課題を解説 ・読者の悩みに応える情報提供 ・トレンド情報の発信 | ・「〇〇とは?初心者にもわかりやすく解説」 ・「〇〇の課題と解決方法5選」 ・「2025年〇〇業界の最新トレンド」 |

| 比較検討促進 | ・商品 ・サービスの特徴説明 ・メリット ・デメリットの提示 ・ユーザー事例の紹介 | ・「〇〇の選び方完全ガイド」 ・「〇〇と△△の違いを比較」 ・「導入企業に聞く!〇〇活用事例」 |

| 購買・問い合わせ促進 | ・具体的な活用方法の提案 ・導入効果の数値での提示 ・よくある質問への回答 | ・「〇〇の具体的な使い方マニュアル」 ・「〇〇導入で売上30%アップを実現した方法」 ・「〇〇に関するよくある質問と回答」 |

1つ目は認知度向上です。業界の基礎知識や課題を解説する記事、読者の悩みに応える情報提供、最新のトレンド情報の発信などが該当します。

2つ目は比較検討の促進です。商品やサービスの特徴説明、メリット・デメリットの提示、実際のユーザー事例の紹介などを通じて、読者の意思決定を促します。

3つ目は購買や問い合わせの促進です。具体的な活用方法の提案や、導入効果の数値での提示、よくある質問への回答などを通じて、読者の行動を促します。

これらの目的に応じて記事タイプを使い分けることで、読者のニーズに応えながら、企業としての目標達成も可能となります。ただし、いずれの場合も、読者にとって価値のある情報を提供することを最優先に考えることが重要です。

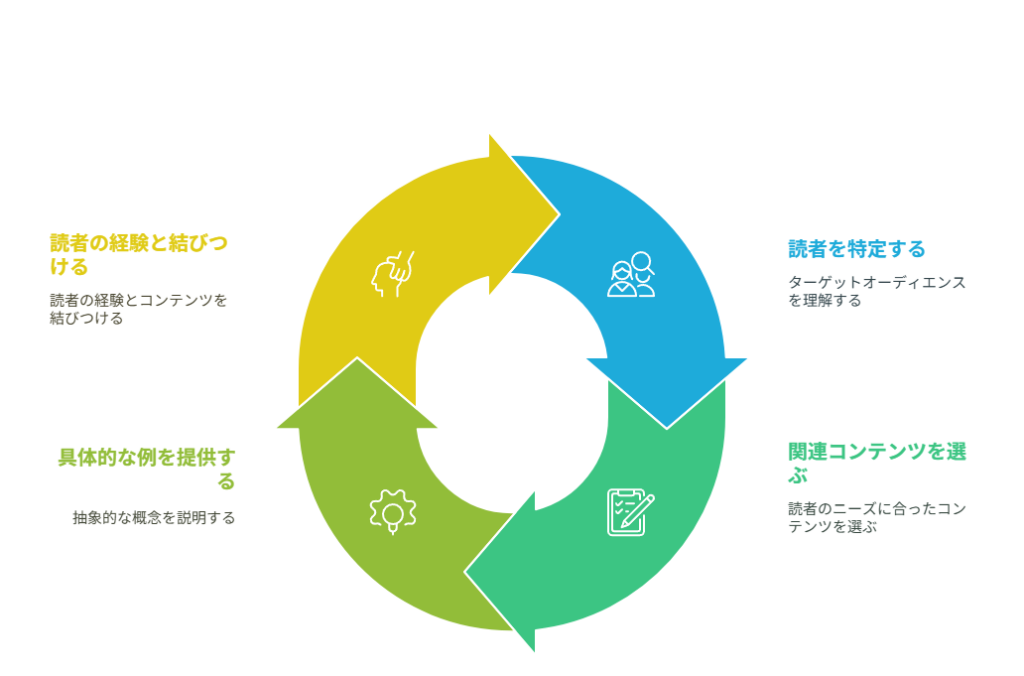

ターゲット読者を明確にする

ターゲット読者を明確にする 記事作成において、誰に向けて書くのかを明確にすることは非常に重要です。ターゲット読者が曖昧なまま記事を書いてしまうと、誰にとっても価値のない中途半端な内容になってしまう可能性があるためです。

ペルソナ設定の重要性

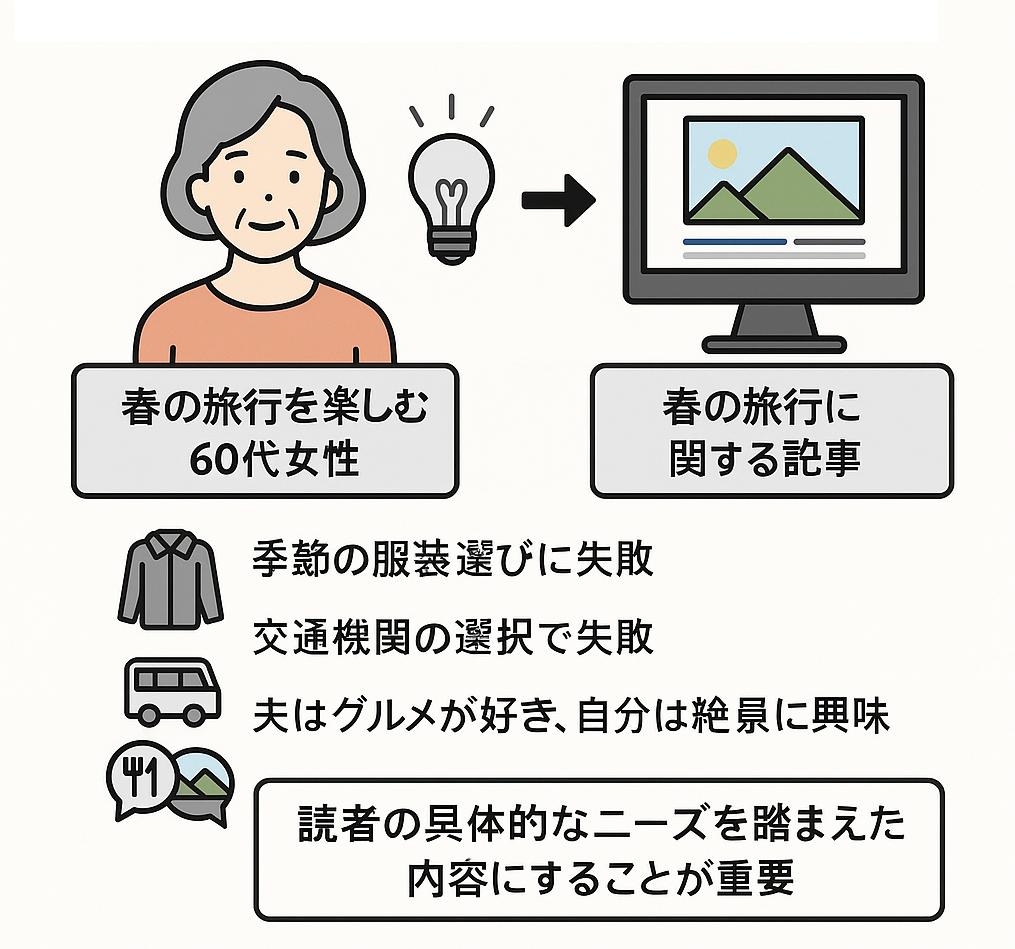

ペルソナ設定とは、想定する読者像を具体的に描き出す作業です。読者の特性や行動、課題を明確にすることで、より的確な情報提供が可能になります。 例えば、「春の旅行」というキーワードで記事を書く場合、「子育てが一段落し、夫婦での旅行を楽しんでいる60代の女性」というペルソナを設定することで、具体的な記事の方向性が見えてきます。

この読者は、季節の変わり目における服装の失敗や、交通手段の選び方での失敗を経験しており、次回の旅行ではそういった失敗を避けたいと考えています。また、夫がグルメ好きで、自身は絶景に興味があるものの、混雑は避けたいという具体的なニーズを持っています。

このように、基本属性だけでなく、行動特性や課題認識まで深く理解することで、読者にとって本当に必要な情報を提供できるようになるのです。逆に、ペルソナ設定が曖昧なまま記事を書いてしまうと、読者の課題解決につながらない表面的な内容になってしまいがちです。

【ペルソナ設定のポイント】

| 項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 基本属性 | 年齢、性別、職業など |

| 行動特性 | 情報収集方法、購買行動など |

| 課題認識 | 現状の悩み、理想の状態など |

検索意図の把握

検索意図の把握も、効果的な記事作成には欠かせません。検索キーワードの背景にある、ユーザーの真の目的を理解することが重要です。検索意図は大きく次の4つに分類されます。

- Know(知りたい)

- Go(行きたい)

- Do(やりたい)

- Buy(買いたい)

まず「Know(知りたい)」は、情報や知識を得たいという意図です。例えば「SEOとは何か」といった基礎知識を求めるキーワードが該当します。「Go(行きたい)」は特定のWebサイトやお店に行きたいという意図で、「〇〇店舗案内」などが該当します。「Do(やりたい)」は具体的な行動方法を知りたいという意図で、「SEO対策のやり方」などが当てはまります。そして「Buy(買いたい)」は商品やサービスの購入を検討している場合の意図です。 これらの検索意図を把握するには、Googleサジェストや関連キーワードの分析が効果的です。

検索窓に入力したキーワードに関連して表示される検索候補や、検索結果ページの下部に表示される関連キーワードを確認することで、ユーザーが求めている情報の傾向が見えてきます。 また、検索結果の上位表示されている記事を分析することも重要です。

上位表示されている記事は、ユーザーの検索意図を満たす内容である可能性が高いため、それらの記事構成や情報の深さを参考にすることで、より効果的な記事作成が可能となるでしょう。

読者のニーズと課題の特定

読者が抱える課題や必要としている情報を正確に把握することは、効果的な記事作成の土台となります。ニーズと課題の特定は、段階的なプロセスで進めていく必要があるでしょう。

まず情報収集の段階では、読者の声を直接的・間接的に集めることが重要です。

【ニーズ・課題特定のプロセス】

| ステップ | 実施内容 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| ➀情報収集 | アンケート、インタビュー、Q&Aサイト分析など | 定量・定性データの収集 |

| ➁分析 | データの整理、パターン発見、優先順位付けなど | クラスター分析、マッピング |

| ③活用 | コンテンツ設計、解決策の提案など | ニーズに基づく記事構成 |

Q&Aサイトやソーシャルメディアでの会話を分析したり、実際のユーザーへのインタビューやアンケートを実施したりすることで、具体的なニーズが見えてきます。例えば、「春の旅行」に関する情報を探している人が、Q&Aサイトで「服装の選び方」や「おすすめの観光スポット」について質問している傾向があれば、それらは重要な顕在ニーズといえるでしょう。

次に分析の段階では、収集した情報をパターン化し、優先順位をつけていきます。例えば、多くの読者が「価格」に関する情報を求めているものの、実際には「導入後のサポート体制」に不安を感じているといった、表面化していない潜在ニーズを発見できることもあります。

最後に、特定したニーズや課題を記事作成に活用します。単なる情報提供に終わらせるのではなく、読者の課題解決につながる具体的なアプローチを提案することで、より価値のある記事となるはずです。

Webライティングの基本ルールを理解する

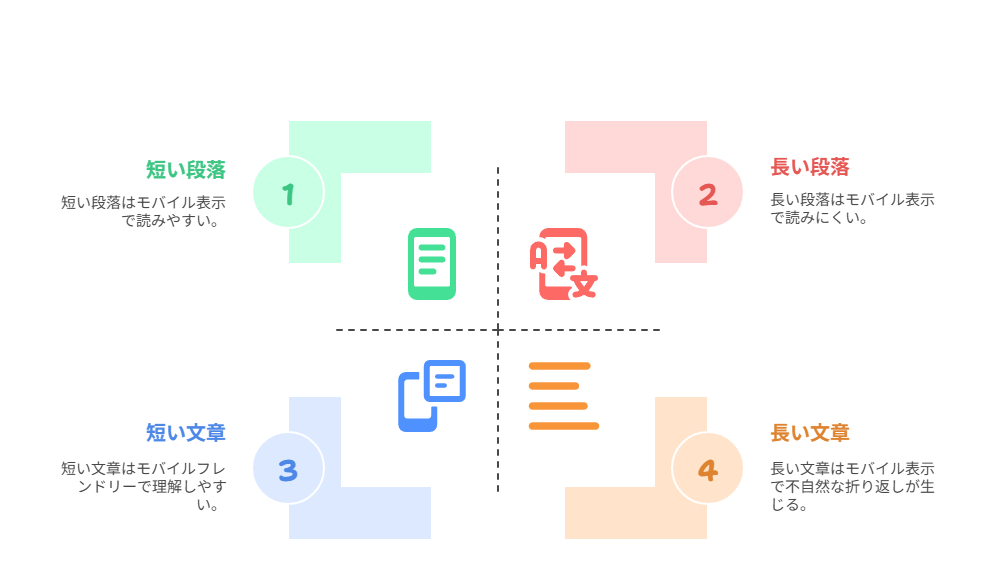

Webライティングには、紙媒体とは異なる独自のルールが存在します。読者が必要な情報にすぐにたどり着けるよう、見出しの設定や段落構成に、以下のような工夫が必要となります。

【Webライティングの基本ルール一覧】

| 項目 | 基本ルール | 具体的なポイント |

|---|---|---|

| 見出しの設定 | ・内容を端的に表現 ・キーワードを含める ・階層構造を明確に | ・H1〜H4を適切に使用 ・スキャンしやすい見出し ・検索意図に合致 |

| 段落構成 | ・1段落2〜3行程度 ・1つの段落で1つの話題 ・適切な空白設定 | ・モバイル表示を意識 ・読みやすい行間 ・文章の区切りを明確に |

| 文章の長さ | ・1文は40〜60文字程度 ・簡潔な表現 ・読点の適切な使用 | ・主語と述語を近づける ・無駄な修飾語を削除 ・文の切り方を工夫 |

| 表現方法 | ・わかりやすい言葉遣い ・具体的な表現 ・専門用語の適切な解説 | ・漢字とかなのバランス ・比喩を効果的に使用 ・用語の統一 |

| 強調と装飾 | ・重要部分の強調 ・箇条書きの活用 ・図表の効果的な使用 | ・太字 ・下線の適度な使用 ・リストの活用 ・視覚的な情報提供 |

| SEO対策 | ・キーワードの自然な配置 ・適切な内部リンク ・メタデータの最適化 | ・タイトルタグの工夫 ・キーワードの適切な密度 ・関連記事へのリンク |

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

効果的な記事作成の手順5ステップ

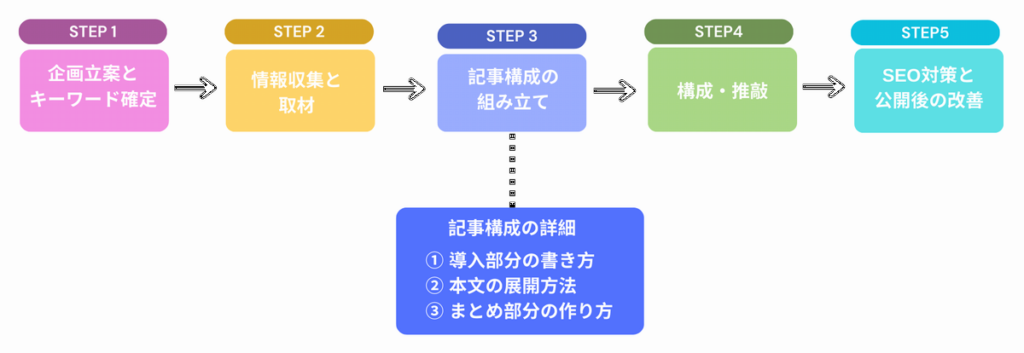

効果的な記事作成には、5つの重要なステップがあります。まず企画立案とキーワード選定で、ターゲット読者のニーズに応える方向性を定めていきます。次に情報収集と取材を通じて、信頼性の高いデータや専門家の知見を集めることが大切です。

記事構成では、読者を惹きつける導入から、論理的な本文の展開、そして明確なまとめまで、読者の理解を促す流れを作ります。その後の校正・推敲では、文章の正確性や読みやすさを入念にチェックし、最後のSEO対策と公開後の改善で、検索エンジンからの評価向上と継続的な記事の価値維持を図っていきましょう。

これらのステップを意識することで、質の高いコンテンツを効率的に制作することが可能となります。

➀企画立案とキーワード選定

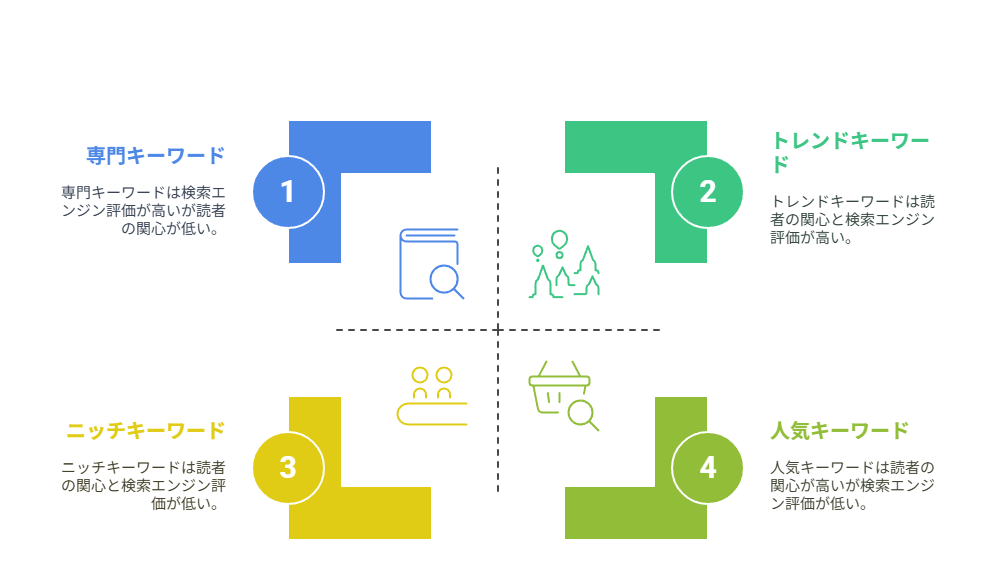

記事作成の第一歩は、明確な企画立案とキーワード選定です。読者のニーズを満たし、かつ検索エンジンからも評価される記事を作るには、適切なキーワード選定が不可欠です。 まず記事のテーマを決める際は、自社の強みや専門性を活かせる分野で、なおかつ読者の関心が高いものを選びましょう。

業界のトレンドを分析し、タイムリーな話題を提供することで、記事の拡散も期待できます。 キーワード選定では、検索ボリュームやリスティング広告の成果データを参考にします。ターゲットとなる読者層の検索行動を分析し、実際に検索されているキーワードを選ぶことが重要です。

競合サイトの流入キーワードを分析することで、新たな発見が得られることもあるでしょう。

関連記事:「ロングテールキーワードとは」

➁情報収集と取材

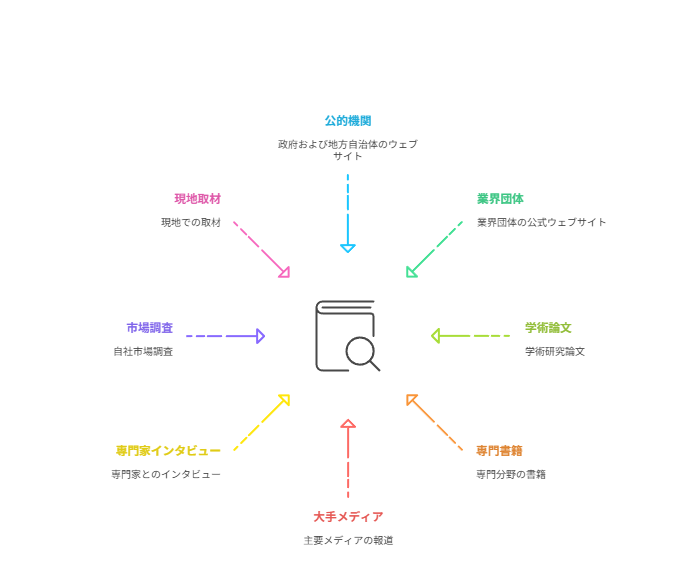

記事の信頼性を高めるために、情報収集は政府・官公庁・自治体などの公的機関のWebサイトや、業界団体の公式サイトを優先的に参照します。また、学術論文や専門書籍、大手メディアの報道なども、信頼性の高い情報源として活用できます。

独自の視点や価値を提供するために、専門家へのインタビューや自社での市場調査、現地取材なども効果的です。これらのオリジナルデータは、他のメディアにない深みと信頼性を記事に加えることができます。

③記事構成の組み立て

記事構成は、読者が求める情報にスムーズにたどり着けるよう、論理的に組み立てることが重要です。まずは全体の骨格となる大きな見出しを設定し、そこから枝葉となる小見出しを設けていきます。

見出しの階層構造は、通常H1からH4まで使用し、内容の重要度に応じて適切に配置します。情報は重要度の高いものから順に配置し、読者が途中で離脱しても必要最低限の情報が得られるよう工夫しましょう。

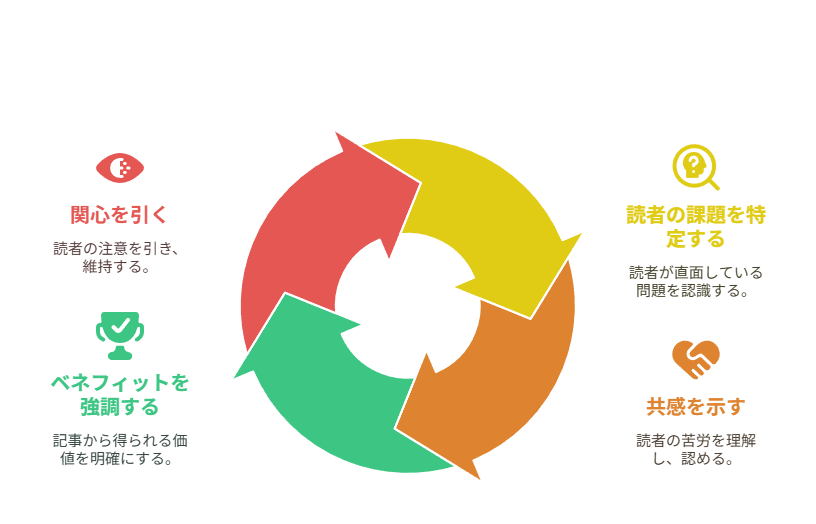

導入部分の書き方

導入部分では、読者の興味を引き、記事を最後まで読みたいと思わせる仕掛けが必要です。例えば、読者が抱える課題に共感を示したり、記事から得られるベネフィットを明確に示したりすることで、読者の関心を引くことができます。

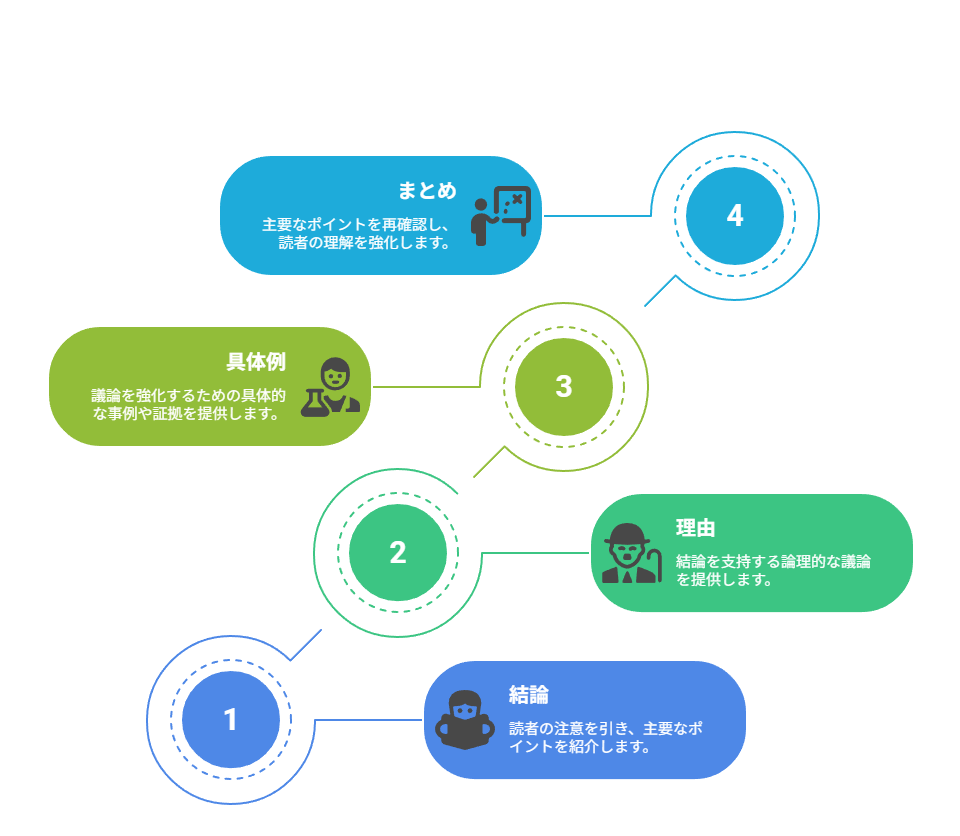

本文の展開方法

本文は、一つの見出しに対して「結論→理由→具体例→まとめ」という流れで展開すると、読者の理解が深まります。段落は2〜3行程度を目安に区切り、一つの段落では一つのトピックのみを扱うようにしましょう。

図解や表を効果的に使用することで、複雑な内容も分かりやすく伝えることができます。

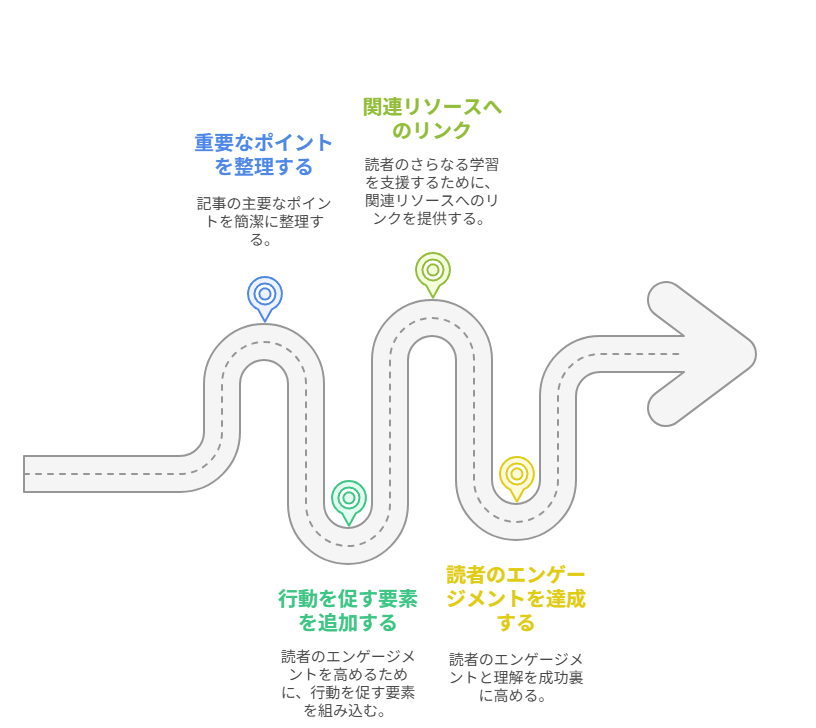

まとめ部分の作り方

まとめでは、本文で説明した重要なポイントを簡潔に整理します。単なる要約に終わらせず、読者に次のアクションを促す工夫を加えることで、記事の効果を高めることができます。

例えば、関連する記事へのリンクや、より詳しい情報の入手方法を案内するなど、読者の更なる学びにつながる提案を行いましょう。

④校正・推敲

記事の品質を高めるには、適切な校正・推敲プロセスが不可欠です。校正・推敲は、単なる誤字脱字のチェックにとどまらず、文章の論理性や読みやすさ、SEO要素など、多角的な視点でのチェックが必要となります。

【校正・推敲チェックリスト】

| チェック項目 | 確認ポイント | 具体的なチェック方法 |

|---|---|---|

| 文法・表記の確認 | ・誤字脱字 ・句読点の使い方 ・助詞の使い方 ・表記の統一 ・漢字の適切な使用 | ・文章校正ツールの使用 ・音読での確認 ・印刷してチェック ・時間を置いて確認 ・第三者チェック |

| 文章の論理性確認 | ・主語と述語の対応 ・文章の一貫性 ・段落の接続 ・論理展開の妥当性 ・情報の重複や矛盾 | ・アウトラインとの照合 ・見出し構成の確認 ・接続詞の確認 ・要約して確認 ・論理の流れを図式化 |

| 読みやすさの確認 | ・文章の長さ ・段落の分量 ・専門用語の説明 ・具体例の適切さ ・表現の分かりやすさ | ・モバイル表示での確認 ・段落の長さをチェック ・用語集との照合 ・例示の効果確認 ・ターゲット層での確認 |

| SEO要素の確認 | ・キーワードの使用 ・見出しの最適化 ・メタデータ ・内部リンク ・画像のalt属性 | ・キーワード出現確認 ・見出し構造チェック ・メタタグ確認 ・リンク先確認 ・画像設定確認 |

| 事実確認 | ・数値の正確性 ・引用元の明記 ・最新情報の反映 ・固有名詞の表記 ・法的問題の有無 | ・原典との照合 ・引用文献リスト確認 ・発行日確認 ・表記ガイド確認 ・コンプライアンス確認 |

⑤SEO対策と公開後の改善

記事を公開する前には、適切なSEO対策が施されているか確認が必要です。キーワードの自然な配置、見出し構造の最適化、メタデータの設定、内部リンクの適切な配置などを確認しましょう。 公開後は、記事のパフォーマンスを継続的に計測し、改善点を見つけることが重要です。具体的には、Googleアナリティクスで流入数やユーザーの行動を分析し、サーチコンソールで検索順位や表示回数、クリック率などを確認します。

例えば、記事の表示回数は多いものの、クリック率が低い場合は、タイトルやメタディスクリプションの改善が必要かもしれません。また、記事へのアクセスは多いものの、直帰率が高い場合は、導入部分の改善や、より具体的な情報の追加が効果的でしょう。 実際の改善事例として、ある企業のオウンドメディアでは、記事の導入部分に具体的な数値やベネフィットを追加することで、直帰率が30%改善したケースがあります。

また、関連する内部リンクを適切に配置することで、サイト内の回遊率が2倍に向上した例もあります。 改善を行う際は、一度に多くの要素を変更するのではなく、1つずつ変更を加えて効果を測定することで、どの改善が効果的だったのか把握できます。このPDCAサイクルを継続的に回すことで、記事の質と効果を着実に向上させることができるでしょう。

読者に響く記事の書き方テクニック

読者の心をつかむ記事を作成するには、「ユーザー中心主義」を徹底することが何よりも重要です。読者が何を求めているのかを常に考え、それに応える内容を提供することで、記事は読者の心に響くものとなります。

情報を提供するだけでなく、読者の具体的な課題解決につながる内容を盛り込むことで、共感を得やすくなります。例えば、健康に関する記事であれば、単に「健康的な食生活が重要だ」と述べるだけでなく、実践可能な具体的なレシピや食材の選び方、継続するためのコツなど、読者の実生活に役立つ情報を提供することが大切です。

読みやすい文章を作るコツ

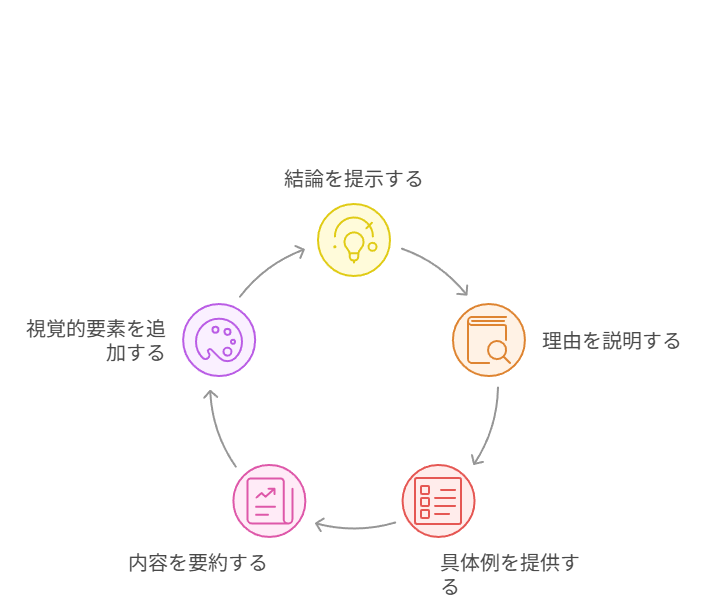

文章構造は「結論→理由→具体例→まとめ」という流れを基本とします。このパターンに沿って書くことで、読者は自然に内容を理解できます。また、一つの段落では一つのトピックのみを扱い、文章の論点を明確にすることも重要です。

視認性を高めるために、重要な部分は太字にする、図や表を効果的に使用する、適切な空白を設けるなどの工夫が効果的です。ただし、装飾は必要最小限にとどめ、読みやすさを損なわないよう注意が必要でしょう。

適切な文章量と改行

一文は40〜60文字程度を目安とし、長すぎる文章は読者の理解を妨げる原因となります。段落は2〜3行程度で区切り、特にモバイル端末での表示を意識した改行を心がけましょう。 デバイスごとの表示の違いを考慮することも重要です。PCでは適切に見える段落でも、スマートフォンでは長すぎると感じられることがあります。また、文章の途中での改行は、スマートフォンでの表示時に不自然な折り返しとなる可能性があるため避けるべきです。

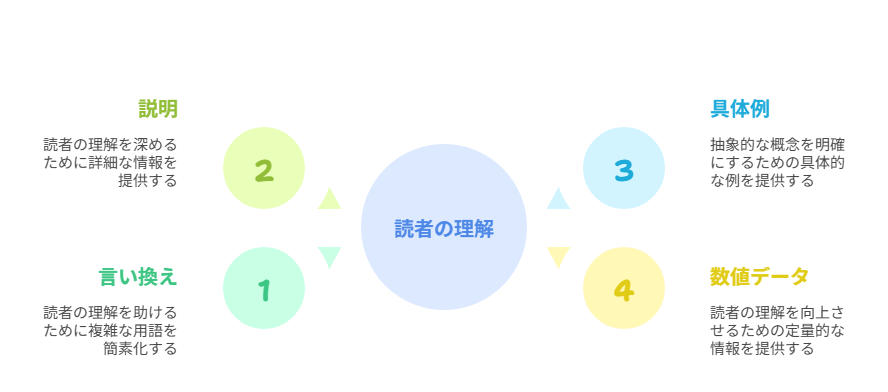

わかりやすい表現方法

専門用語を使用する場合は、読者の理解度に合わせて適切な言い換えや説明を加えます。例えば、「SEO」という用語を使用する際は、「検索エンジン最適化(SEO)」と表記し、必要に応じて具体的な説明を加えることで、初心者の読者でも理解できる内容となります。

抽象的な表現は、具体例や数値を示すことで理解を促進できます。「効果的な施策」という表現よりも、「対策実施後に売上が30%向上した施策」という表現のほうが、読者にとって理解しやすいものとなります。

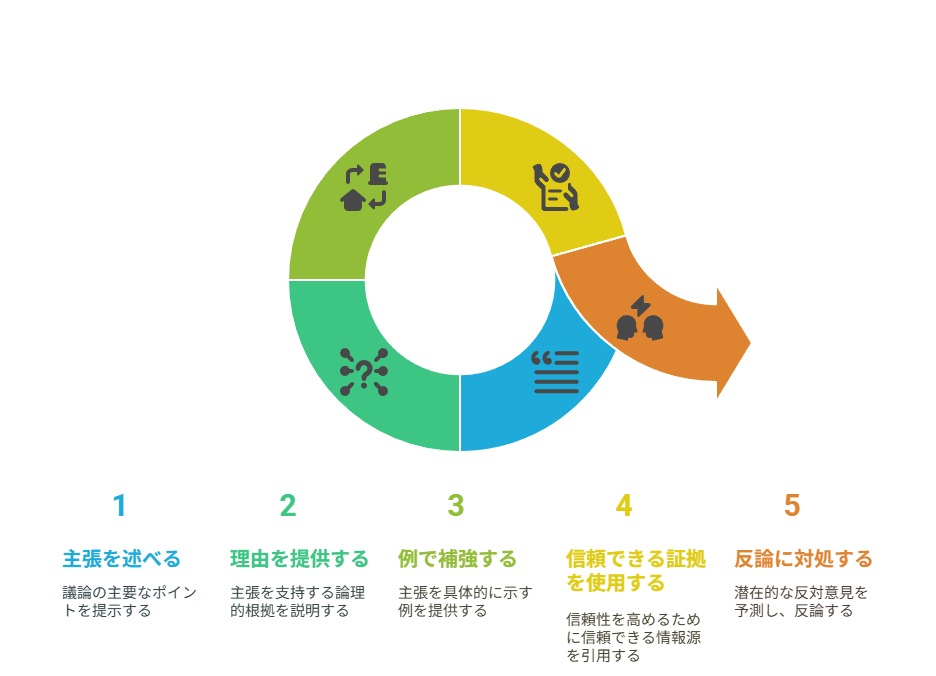

説得力のある構成テクニック

論理展開には、PREP法やSDS法などの定型パターンを活用すると効果的です。主張に対して、なぜそうなのかの理由を示し、具体例で補強するという流れを意識しましょう。 エビデンスを示す際は、公的機関のデータや研究結果、専門家の意見など、信頼性の高い情報源を活用します。

また、数値やデータは可能な限り最新のものを使用し、引用元を明記することで、記事の信頼性を高めることができます。 想定される反論に対しては、あらかじめ対応を準備しておくことも重要です。例えば、「コストが高い」という反論が予想される場合は、投資対効果や長期的なメリットを示すことで、読者の不安を解消することができるでしょう。

PREP法の活用方法

PREP法は、論理的な文章構成を実現する効果的なフレームワークです。最初にPoint(結論)を示し、その後にReason(理由)とExample(具体例)で補強し、最後に再度Pointで締めくくることで、読者に確実に伝えたい内容を印象付けることができます。

主張を示す際は、明確で簡潔な表現を心がけましょう。例えば「健康的な生活を送るためには、毎日の運動が欠かせません」というように、読者が理解しやすい形で示します。続いて「なぜなら、運動は心肺機能を向上させ、ストレスの解消にもつながるからです」と理由を説明し、「例えば、毎日30分のジョギングをすると、生活習慣病のリスクを下げ、気分をリフレッシュさせる効果が期待できます」という具体例で補強していきます。

【PREP法による文章構成例】

| PREP要素 | 役割 | 具体的な文章例(テーマ:在宅勤務の導入) |

|---|---|---|

| Point(主張) | ・結論を最初に述べる・明確な主張を行う・読者の関心を引く | 「テンプレートの活用は、記事作成の効率を大幅に向上させる有効な手段です。」 |

| Reason(理由) | ・主張の根拠を示す・論理的に説明する・複数の理由を提示 | 「テンプレートの活用は、記事作成の効率を大幅に向上させる有効な手段です。」 |

| Example(具体例) | ・具体的な事例を示す・数値データを活用・読者の理解を促進 | 「当社では記事作成テンプレートの導入により、1記事あたりの作成時間が平均40%短縮されました。また、新人ライターの記事でも一定以上の品質が保てるようになりました。」 |

| Point(結論) | ・主張を再確認する・印象付けを強化する・次のアクションを示唆 | 「このように、テンプレートの活用は記事作成の効率化に大きく貢献します。ぜひ、自社の記事作成にも取り入れてみてください。」 |

具体例の効果的な使い方

具体例は読者の実態に即したものを選び、理解を深める役割を果たします。例えば、ビジネスパーソンをターゲットとした記事であれば、仕事現場での具体的なシーンを想定した事例が効果的です。 具体例は、抽象的な説明の直後に示すことで最も効果を発揮します。

また、読者が自身の経験と結びつけやすい身近な例を用いることで、より深い理解と共感を得ることができるでしょう。

魅力的な見出しの付け方

見出しは記事の顔であり、読者が最初に目にする重要な要素です。読者の興味を引く表現を用いながら、内容を適切に反映させることが重要です。例えば「低コストで始めるマーケティング」よりも「月5万円から始める!効果的なマーケティング施策」のように、具体的な数値や明確なベネフィットを含めることで、クリック率の向上が期待できます。

また、SEOの観点からは、選定したキーワードを自然な形で含めることが重要です。見出しの階層構造は、H1からH4まで論理的に組み立て、各階層の役割を明確にしましょう。

信頼性を高める情報の示し方

記事の信頼性を高めるには、データや専門家の意見を効果的に活用することが不可欠です。データを引用する際は、できるだけ最新の情報を使用し、必ず出典を明記します。例えば「○○省の2024年度調査によると」のように、データの発信元と時期を明確にすることで、情報の信頼性が高まります。

専門家の意見を活用する場合は、その専門家の経歴や実績も併せて紹介することで、意見の重みが増します。引用を行う際は、原文の意図を正確に伝えることはもちろん、必要に応じて補足説明を加えることで、読者の理解を促進することができるでしょう。

出典の示し方は、記事末尾にまとめて記載するか、文中で都度明記するかを統一的に決めておきましょう。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

記事作成の効率を上げるポイント

効率的な記事作成には、作業時間の短縮と品質管理が重要です。事前のリサーチと情報整理、アウトラインの作成により、執筆時間を大幅に削減できます。品質面では、文章の一貫性確認や誤字脱字チェック、専門用語の適切な使用などが欠かせません。また、情報の正確性を担保するため、引用元の信頼性確認も重要な作業となっています。

リソース配分においては、記事の重要度や締切に応じた時間配分が必要です。複数の記事を並行して作成する場合は、優先順位を明確にし、集中できる時間帯を有効活用しましょう。テンプレートや効率化ツールの活用も作業効率向上に効果的な手段となります。

記事作成ツールの活用法

適切なツールを効果的に活用することで、記事作成の品質向上と効率化を同時に実現できます。ただし、ツールに頼りすぎると本来の目的を見失う可能性があるため、各ツールの特徴を理解し、適切に使い分けることが重要です。

【記事作成ツール活用ガイド】

| ツール種別 | 主な機能 | 活用シーン |

|---|---|---|

| 文章校正ツール | ・誤字脱字チェック ・文法チェック ・表記揺れ確認 ・文体の統一確認 | ・記事の最終チェック時 ・校正作業の効率化 ・表記ルールの統一 |

| SEO分析ツール | ・キーワード分析 ・検索ボリューム確認 ・競合分析 ・順位チェック | ・記事企画時 ・キーワード選定時 ・競合調査時 ・効果測定時 |

| 画像編集ツール | ・画像サイズ調整 ・画像加工 ・図解作成 ・バナー作成 | ・サムネイル作成時 ・図解挿入時 ・画像最適化時 |

文章校正ツールは、記事の最終チェック段階で特に効果を発揮します。ただし、文脈を考慮した適切な表現の判断は人間が行う必要があるため、ツールは補助的な役割として活用しましょう。

また、オリジナルコンテンツの作成を心がけることも重要です。記事の独自性を確認するには、コピペ・剽窃・他サイトとの文章の類似性を判定できる「chiyo-co」がおすすめです。「chiyo-co」は、インターネット上の他サイトと比較し、文章の類似度をグラフやハイライト表示で視覚的に示すことで、コピペや類似箇所を一目で確認できます。これにより、著作権侵害のリスクを低減し、コンテンツの品質向上に役立ちます。

SEO分析ツールは、記事の企画段階から活用できます。キーワードプランナーなどを使用して、検索ボリュームや競合性を確認し、効果的なキーワード選定を行うことができます。また、競合サイトの分析や記事の順位チェックにも活用でき、継続的な改善に役立ちます。

画像編集ツールで、アイキャッチ画像やバナーなどを作成することで、読みやすく、わかりやすい記事に仕上げることができます。

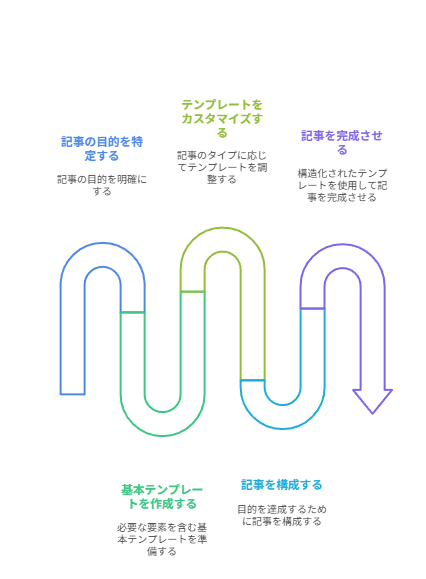

テンプレートの作り方と使い方

効率的な記事作成には、用途に応じたテンプレートの準備が不可欠です。基本テンプレートには、見出しの階層構造や必要な要素(導入、本論、まとめなど)をあらかじめ設定しておきましょう。 記事タイプ別にテンプレートをカスタマイズすることで、さらなる効率化が図れます。

例えば、「How to」記事では手順の説明を重視し、「比較」記事では項目ごとの対比を明確にするなど、目的に応じた構成を用意しておくと便利です。

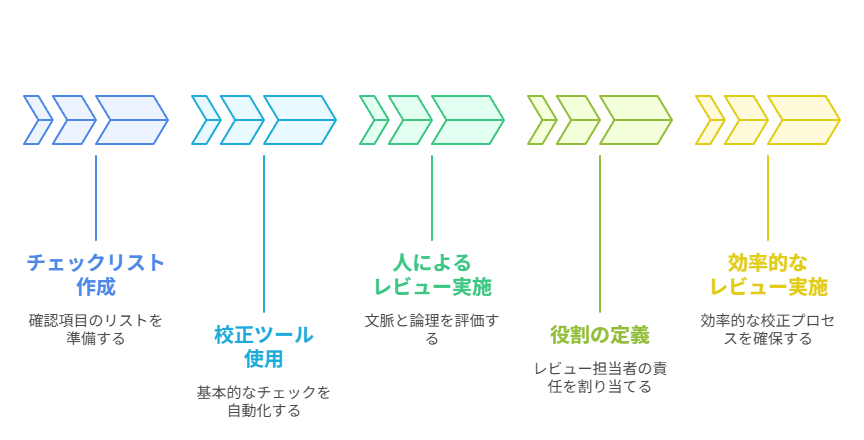

校正・推敲の効率化

校正・推敲の効率を上げるには、段階的なチェック体制の構築が重要です。チェックリストを活用することで、確認項目の抜け漏れを防ぎ、一貫性のある校正が可能になります。 校正ツールは、基本的なチェックの自動化に役立ちます。

ただし、文脈を考慮した表現の適切さや、論理展開の妥当性は人による確認が必要です。複数人でのレビューを行う場合は、各担当者の役割(文法チェック、内容確認、SEO対策など)を明確にし、効率的な確認体制を整えましょう。

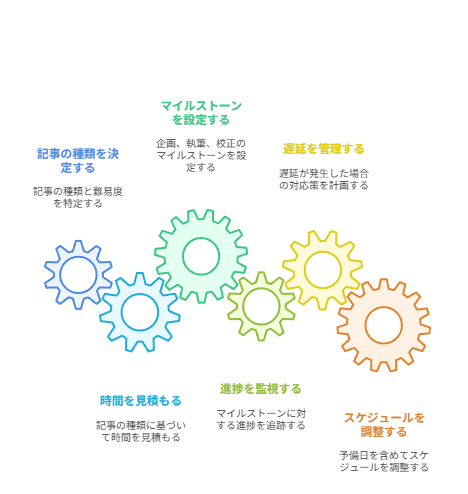

リソース管理とスケジューリング

記事作成の工数見積もりは、記事の種類や難易度、必要な調査量などを考慮して設定します。例えば、基本的な情報記事なら1本あたり4時間、専門的な内容や取材が必要な記事なら8時間というように、タイプ別の標準工数を設定しておくと管理がしやすくなります。

進捗管理では、企画、執筆、校正などの工程ごとにマイルストーンを設定し、遅れが生じた場合の対応策も事前に検討しておくことが重要です。納期管理においては、予備日を設けるなど、柔軟な調整が可能なスケジュールを組むことをおすすめします。

まとめ

効果的なWebコンテンツ作成には、基礎知識の習得から実践的なテクニックまで、体系的な理解と実行が不可欠です。まず、記事の目的やターゲット読者を明確にし、ペルソナ設定や検索意図の把握を通じて、読者のニーズに応えるコンテンツを作成することが重要です。

具体的な記事作成プロセスは、企画立案とキーワード選定から始まり、情報収集、構成の組み立て、校正・推敲、そしてSEO対策まで、5つのステップで効率的に進めることができます。また、読者に響く記事を書くためには、適切な文章量や改行の使用、PREP法の活用、具体例の効果的な提示など、さまざまなテクニックを使いこなす必要があります。

記事作成の効率を高めるためには、各種ツールやテンプレートを活用し、校正作業の効率化やリソース管理を適切に行うことが大切です。これらの要素を総合的に実践することで、読者にとって価値のある、高品質なコンテンツを継続的に生み出すことが可能となります。