ブログ記事を書くことは、単なる情報発信だけでなく、読者との信頼関係を構築する重要な手段です。しかし、Web上では膨大な量のコンテンツあり、読者の目に留まり、最後まで読んでもらうには工夫が必要です。

この記事では、ブログ記事の基本的な書き方から、初心者でも実践できるコツ、さらには上級者向けのテクニックまで、段階的に解説していきます。SEO対策を意識しながらも、読者にとって価値ある記事を書くためのノウハウを身につけていきましょう。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

ブログ記事の書き方の基本と重要性

インターネット上に毎日何百万もの記事が投稿される現代において、読者の心を掴む記事を書くことは非常に重要です。良質なコンテンツを作成することで、あなたのブログは多くの読者を獲得し、ビジネスの成長や個人のブランド構築に大きく貢献します。

では、魅力的な記事とはどのようなものでしょうか?それは読者にとって価値があり、分かりやすく、そして最後まで読みたくなる内容です。このような記事を書くためには、基本的な構成要素を理解し、適切な心構えで執筆に臨むことが大切なのです。

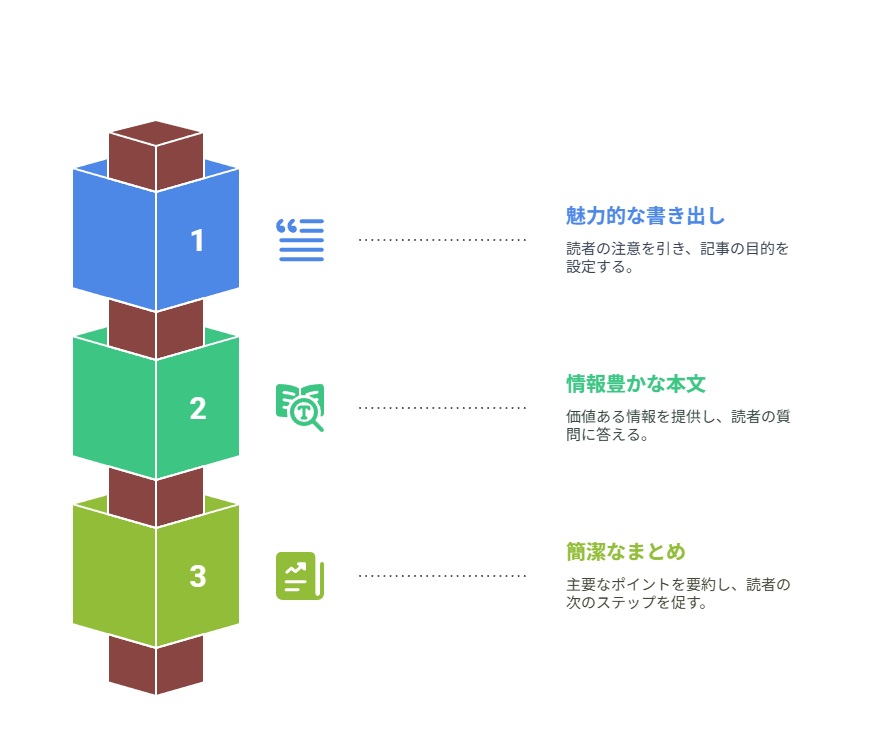

ブログ記事の3つの構成要素

効果的なブログ記事は基本的に「書き出し」「本文」「まとめ」という3つの要素から構成されています。これらをバランスよく組み合わせることで、読者を引き込み、価値ある情報を提供することができます。

「書き出し」は記事の顔とも言える部分です。この部分で読者の興味を引き、何についての記事なのか、読むとどんなメリットがあるのかを明確に示すことが求められます。読者がこの先を読むかどうかを決める重要な箇所なので、インパクトのある書き出しを心がけましょう。たとえば問いかけや驚きの事実、読者の共感を得られるような内容から始めると効果的です。

次に「本文」は記事の中核を成す部分であり、最も価値ある情報を提供する場所です。ここでは論理的な流れを意識しながら、読者が求めている情報や問題解決方法を詳しく説明します。専門用語を多用せず、具体例やデータを交えることで理解しやすくなります。

「まとめ」は記事の締めくくりとなる箇所です。ここでは本文で説明した内容を簡潔に要約し、読者が得られる主要なポイントを再確認できるようにします。良い「まとめ」は単なる内容の繰り返しではなく、記事全体の価値を凝縮して伝え、読者の次のアクションを促す役割も果たします。

読者に読まれる記事を書くための心構え

Web上の記事を読む人々の多くは、積極的に情報を求めているわけではありません。多くの場合、「たまたま時間があるときに見かけた」といった軽い動機で記事にアクセスします。そのため、読者の記事を読むモチベーションは基本的に高くないという現実を理解しておく必要があります。

文章が難解だったり、冗長だったりすると、読者はすぐに「閉じる」ボタンをクリックしてしまいます。現代の読者は情報の海の中で選択肢に溢れており、あなたの記事が退屈だと感じれば、別の記事へと移動するのに一瞬しかかからないのです。

読まれる記事を書くためには、読者目線を常に意識することが不可欠といえるでしょう。「この情報は読者にとって本当に役立つのか」「この表現は分かりやすいか」と自問自答しながら執筆することで、読者に寄り添った記事が完成します。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

ブログ記事を書く時のポイント

効果的なブログ記事を書くためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。単に文章を書き始めるのではなく、要点をおさえてアプローチすることで、読者にとって価値ある、分かりやすい記事を作成することが可能になります。

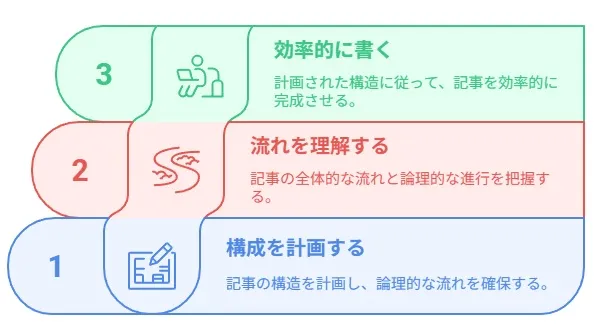

記事構成を先に決めて全体像を把握

優れた記事を書くための第一歩は、しっかりとした記事構成を事前に決めることから始まります。いきなり文章を書き始めるのではなく、まずは全体の設計図となる構成を練ることが重要なのです。

記事構成を先に作ることで、記事全体の流れや論理展開を俯瞰できるというメリットがあります。これにより、論点のズレや冗長な説明、重要なポイントの欠落などを未然に防ぐことができるでしょう。

また、執筆の途中で行き詰まることも少なくなり、効率的に記事を完成させることが可能になります。

論理的な文章構成「PREP法」を活用

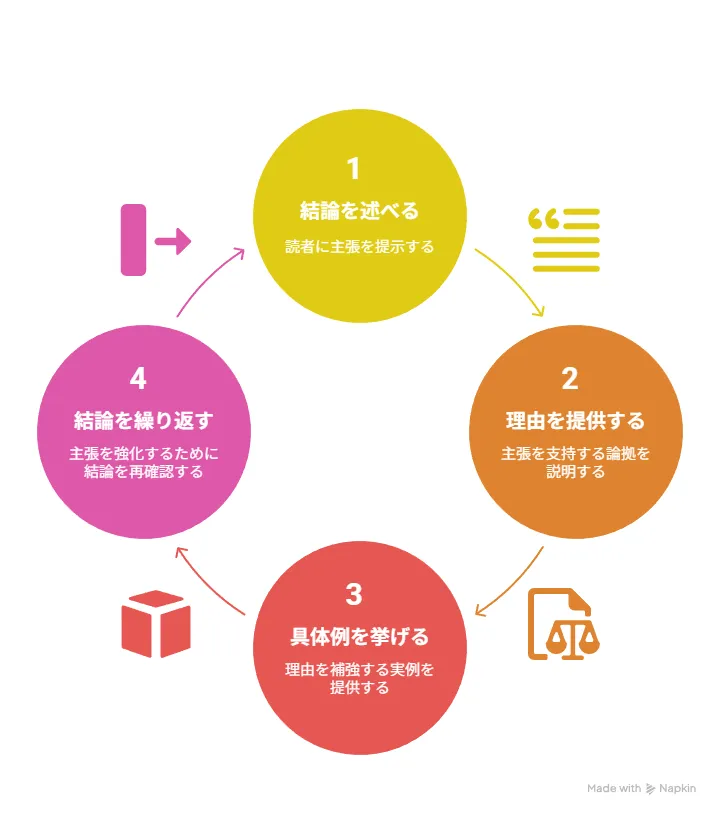

ブログ記事を論理的に構成するための効果的な手法として、「PREP法」があります。この手法は、ビジネスプレゼンテーションや企画書作成などでも広く活用されている文章構成法で、読者に短時間で要点を伝える際に非常に役立ちます。

PREP法の基本構造は、「結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→再結論(Point)」という流れで展開していきます。この順序で情報を提示することで、読者の理解を促進し、説得力のある文章に仕上げることが可能になるのです。

| PREP法の要素 | 内容 | 使える接続詞の例 |

|---|---|---|

| 結論(Point) | この記事のポイント・言いたいこと | (文頭で使用) |

| 理由(Reason) | なぜその結論にしたのか | なぜなら、その根拠は、理由は、~だから |

| 具体例(Example) | 理由を補強する事例 | たとえば、具体的には、例としては |

| 再結論(Point) | もう一度結論を伝える | そのため、つまり、したがって、以上の理由で |

「結論」では記事の主張を最初に提示し、読者に方向性を示します。「理由」では「なぜなら」「その根拠は」などの接続詞を使って結論の論拠を説明。「具体例」では「たとえば」「具体的には」などと実例を挙げて理解を深めます。最後の「再結論」では「そのため」「つまり」などを用いて議論を締めくくります。

PREP法を活用すると文章の論理展開が明確になり、短時間で相手に内容を伝えられるようになります。特にSEO記事など、検索から訪れる読者に素早く価値を提供したい場合に効果的です。多くのプロブロガーも愛用しているこの手法を取り入れることで、読者を惹きつける説得力のある記事が書けるようになるでしょう。

ユーザーがストレスなく読める文章に編集

記事の構成や論理展開を整えたら、次は読者がストレスなく読み進められる文章に仕上げることが重要です。いくら内容が素晴らしくても、読みにくい文章では読者は離脱してしまいます。

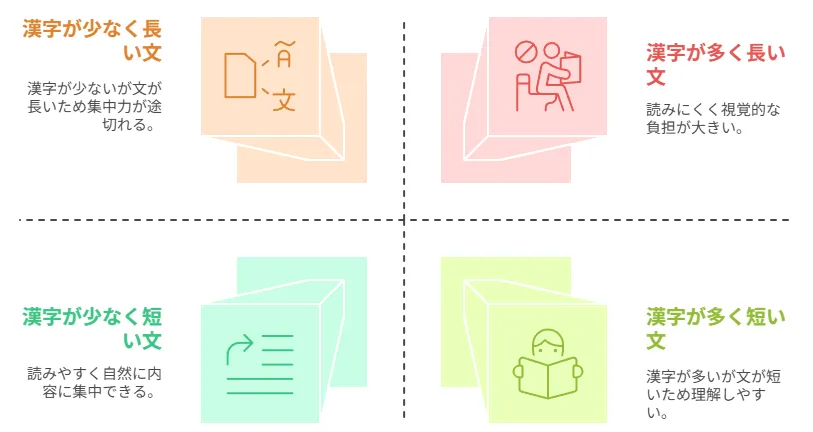

文章の読みやすさを左右する重要な要素の一つが、漢字とひらがなのバランスです。画面上で文字を読む際、漢字が多すぎると視覚的な負担が大きくなり、読者は疲れを感じやすくなります。

一般的に、読みやすいとされる文章は漢字の割合が30%~40%、ひらがなが60%~70%程度だといわれています。この黄金比を意識して文章を作成すると、読者は自然と内容に集中できるようになるでしょう。

読みやすさを高めるもう一つのポイントは、文の長さを適切に保つことにあります。一文が長すぎると読者は内容を理解するのに時間がかかり、集中力が途切れてしまうことがあります。目安としては、一文は40~50文字程度に収めるのが良いでしょう。

複雑な内容を説明する場合は、複数の短い文に分けることで理解しやすくなります。

初心者でも実践できる書き方のコツ5選

Web上で効果的な記事を書くには、専門的なライティングスキルも重要ですが、初心者でも簡単に取り入れられる基本的なコツがあります。これらのポイントを押さえるだけで、読みやすく魅力的な記事に仕上げることが可能になります。

見出しで読者をひきつける

Web上の記事では、多くの読者が最初に文章の全体を把握したがる傾向があります。そのため、適切な見出しを効果的に使うことが非常に重要です。

長い文章は内容のまとまりごとに段落に分け、それぞれに見出しをつけましょう。これにより文章の構造が明確になり、読者は自分が求める情報に素早くたどり着けるようになります。SEOの観点からも、適切な見出しタグ(h2、h3など)の使用は検索エンジンに内容の構造を伝える重要な要素となっています。

見出しは本文より太字や大きな文字にすることで視覚的に目立たせることが大切です。読者の目を引く見出しを設けることで、ざっと見て内容を把握してもらえるため、読者体験が向上します。効果的な見出しは、記事へのエンゲージメントを高め、読者の滞在時間を延ばす効果も期待できるのです。

同じ接続詞の連続使用を避ける

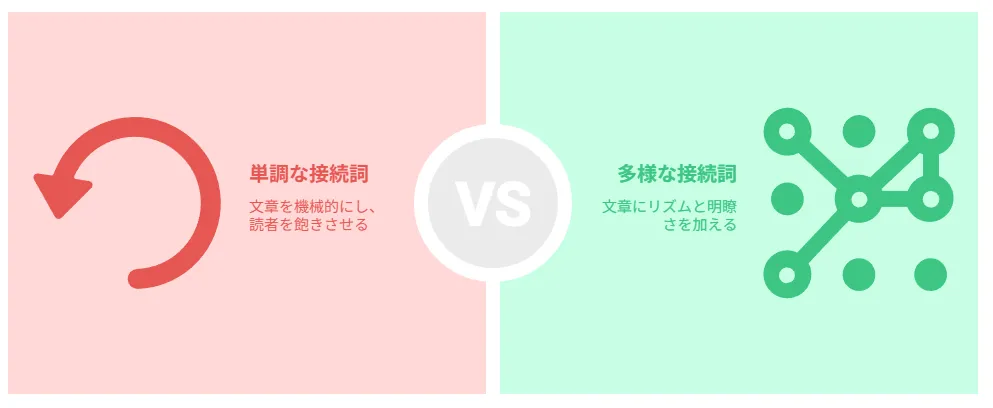

文章を書いていると、無意識のうちに同じ接続詞を繰り返し使ってしまうことがあります。特に「そして」「しかし」「また」などの接続詞は使いやすいため、連続して使用しがちな表現といえるでしょう。

同じ接続詞の連続使用は、文章に機械的な印象を与え、単調で読みにくい印象を与えてしまいます。たとえば「そして~、そして~、そして~」と続くと、リズムが単調になり、読者は飽きを感じやすくなるのです。

- 悪い例:「この方法を実践すると効果的です。そして、継続することが大切です。そして、結果が出るまで諦めないことも重要です。」

- 良い例:「この方法を実践すると効果的です。また、継続することが大切でしょう。さらに、結果が出るまで諦めないことも成功への鍵となります。」

接続詞のバリエーションを増やすことで、文章に変化とリズムが生まれ、読者は自然と内容に集中できるようになります。類義語辞典などを活用して、さまざまな接続表現を学んでおくと良いでしょう。

文末表現にバリエーションをつける

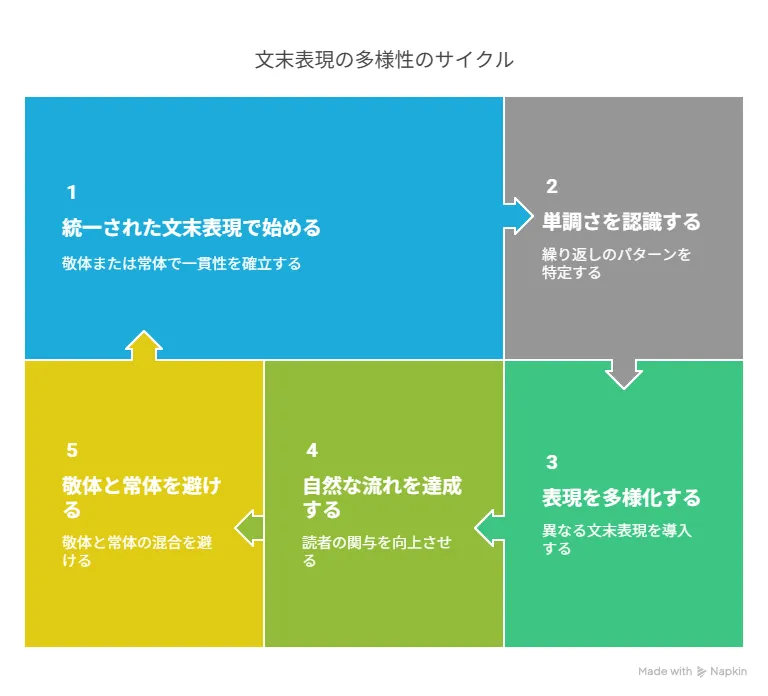

文章全体の印象を大きく左右する要素として、文末表現があります。基本的に文末は「です・ます」の敬体か「だ・である」の常体のどちらかに統一することが原則ですが、同じ表現ばかりが続くと単調な印象を与えてしまいます。

同じ文末表現が何度も繰り返されると、人間味のない機械的な文章になってしまいます。たとえば、「~です。~です。~です。」と続くよりも、「~です。~でしょう。~と言えます。」のように微妙に変化をつけることで、文章に自然な流れが生まれます。

文末表現にバリエーションをつける際は、敬体と常体を混ぜないように注意しましょう。同じ敬体の中でも「~です」「~でしょう」「~かもしれません」など、あるいは常体の中でも「~だ」「~だろう」「~と言える」などと変化をつけることが効果的です。

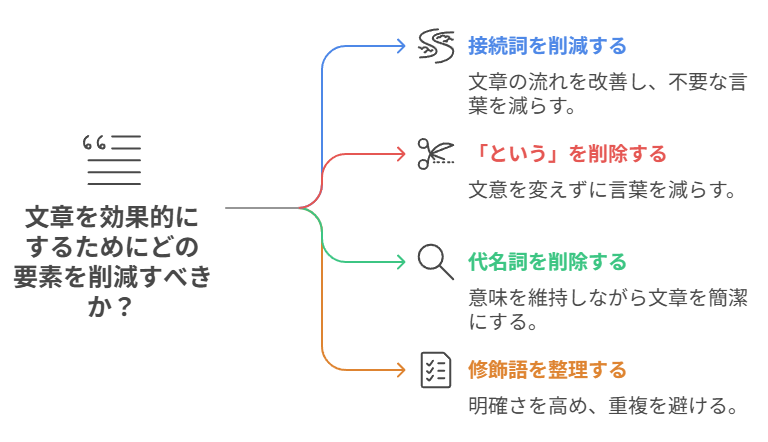

無駄な単語や装飾を削除してスッキリさせる

Web上の文章は簡潔さが重要です。不要な言葉が多いと読者は本質を見失ってしまうことがあります。効果的な文章を作るために、以下の4つの要素を削減しましょう。

まず、接続詞の過剰使用を避けます。文章が自然に流れていれば、「そして」「また」などの接続詞は必ずしも必要ありません。

- 改善前:「この方法を実践してください。そして、毎日継続することが大切です。」

- 改善後:「この方法を実践してください。毎日継続することが大切です。」

次に「という」を削減します。これは削除しても文意に影響がないケースが多いものです。

- 改善前:「SEOに効果的であるという理由から~」

- 改善後:「SEOに効果的な理由から~」

また、不要な代名詞も削除対象です。「それ」「これ」がなくても意味が通じる場合は思い切って削りましょう。

最後に重複した修飾語の整理です。同じような意味の言葉が重なっている場合は一方を削除することで文章が明瞭になります。

これらの要素を意識的に削ることで、伝えたい本質的な情報が際立ち、読者に価値を届けやすくなるでしょう。

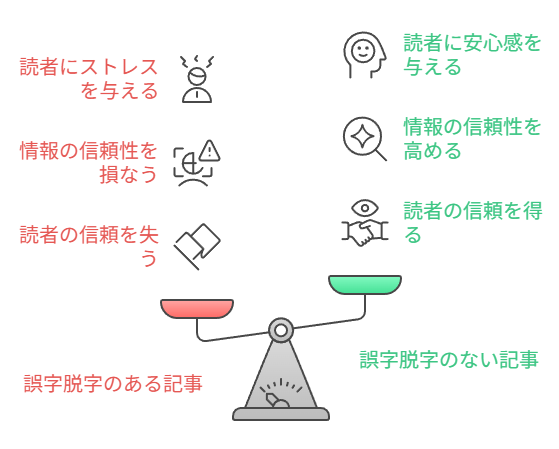

誤字脱字は入念にチェックする

どれだけ内容が素晴らしくても、誤字脱字があると記事の信頼性は大きく損なわれます。細かいミスが読者に与える影響は想像以上に大きいものなのです。

誤字脱字がある記事には、主に3つのデメリットがあります。まず、読者にストレスを与えてしまいます。文章のリズムが崩れ、内容の理解を妨げることで、読者は不快感を覚えるでしょう。

次に、事実誤認につながる恐れがあります。特に数字や固有名詞の誤りは、読者に誤った情報を伝えてしまう危険性があります。そして最も深刻なのは、記事全体の信頼性を損なうことです。「細部に注意を払えない人が書いた記事は信用できない」と読者に思われる可能性があります。

記事の公開前には必ず見直しの時間を設け、可能であれば第三者に確認してもらうことも有効です。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

魅力的なブログ記事にするための上級テクニック5選

基本的な書き方のコツを押さえたら、次はさらに一歩進んで記事の魅力を高める上級テクニックにも挑戦してみましょう。これらのテクニックを取り入れることで、読者の満足度を高め、リピーターを増やすことにつながります。

SEO効果も期待できる実践的な方法を5つご紹介します。

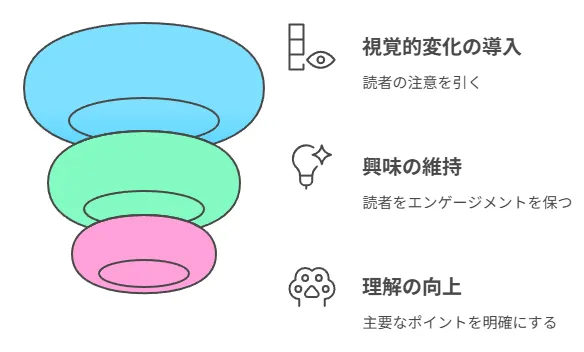

テキストの装飾を活用する

単調なテキストだけの記事は、どれだけ内容が優れていても読者が途中で読むのをやめてしまう可能性があります。テキストの装飾を効果的に取り入れることで、読者の目を引き、最後まで読んでもらえる可能性が高まるのです。

記事の途中でポイントごとに囲い線や背景色を変更するなどの装飾を施すことには、大きく二つの目的があります。まず一つは、読者に文章を飽きさせないことです。視覚的な変化を与えることで、読者の興味を維持し、長い記事でも最後まで読み進めてもらいやすくなります。

もう一つは、読者が記事の内容を理解しやすくすることです。重要なポイントを視覚的に強調することで、読者は記事の核心部分を素早く把握できるようになります。

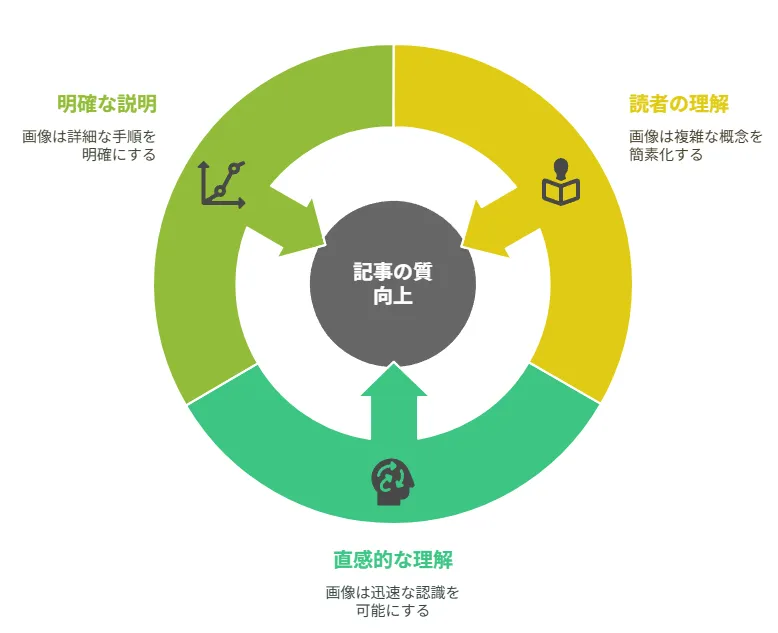

画像を使って視覚的な理解を促す

「百聞は一見にしかず」ということわざがあるように、複雑な概念や手順は文章だけで説明するより、適切な画像を用いた方が読者の理解を助けることがあります。効果的な画像の活用は、記事の質を大きく向上させる要素なのです。

記事内容を画像化できるところは積極的に画像にすべき理由はいくつかあります。まず、画像があれば読者は一目で内容をイメージできるというメリットがあります。特に複雑な概念や統計データは、グラフや図解にすることで直感的に理解しやすくなります。

次に、文章より理解しやすい場合が多いという点です。たとえば、商品の使い方や手順を説明する際、文章だけでは分かりにくい細かな動作も、画像があれば明確に伝えることができます。

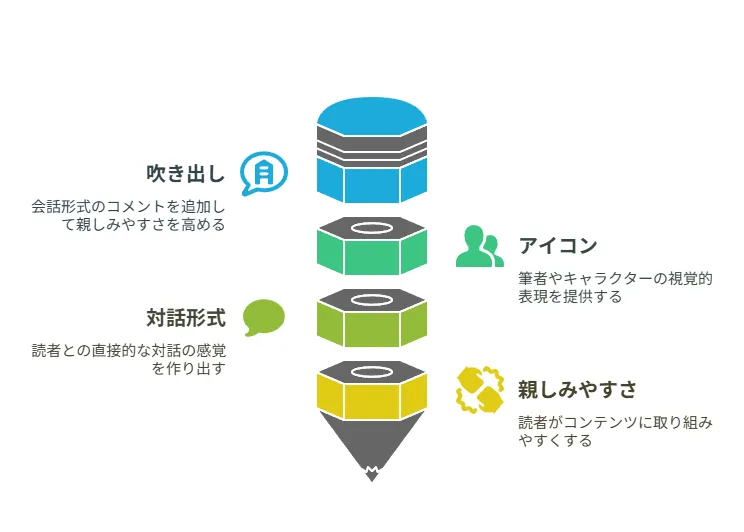

吹き出しを活用して、親しみやすくする

ブログ記事に吹き出しを取り入れると、堅苦しい印象を和らげ、親しみやすい雰囲気を演出することができます。これは特に専門的なテーマを扱う際に効果的です。

吹き出しとは、実際に人やキャラクターがしゃべっているように見せられる装飾のことです。記事を書いている筆者やキャラクターのアイコンと共に、会話形式でコメントを表示することで、まるで読者と直接対話しているような感覚を生み出します。

技術的な解説が続く記事でも、吹き出しを使うことで親近感が生まれ、読者は内容に取り組みやすくなるでしょう。

数字を使って具体性と信頼性を高める

「多くの方が成功しています」と「80%の方が3ヶ月以内に成功しています」では、どちらが説得力があるでしょうか。数字を効果的に活用することで、記事の具体性と信頼性を大きく高めることができます。

数字を使うことで、抽象的な説明が具体的な情報に変わります。具体的な数値があると読者は内容をイメージしやすくなり、記事への信頼感も増すでしょう。

例えば、SEOに関する記事では、「検索順位が上がる」よりも「平均30%の検索順位向上」のように具体的な数字で表現すると、読者の興味を引きやすくなります。

| 数字を入れられる箇所 | 例 |

|---|---|

| 日付・経過時間・日数 | 「3日間で」「2週間後に」 |

| 金額(収益額など) | 「月5万円の収益」「初期費用3万円」 |

| 数量・件数 | 「15個のコツ」「300社の実績」 |

| 回数・頻度 | 「週3回の更新」「月2回のチェック」 |

| 大きさ・広さ | 「画面の30%を占める」「5cmの余白」 |

| 人数・割合 | 「読者の80%が」「10人中8人が」 |

| ランキング・順位 | 「業界シェア1位」「トップ3入り」 |

数字を入れられる箇所はさまざまです。日付や経過時間(「3日間で効果が出る」)、金額(「月5万円の収益」)、数量(「15個のコツ」)などがあります。また、回数・頻度(「週3回の更新」)、大きさ(「画面の30%」)、人数・割合(「読者の80%が」)、ランキング(「業界シェア1位」)なども効果的です。

これらの数字を適切に使うことで、読者は具体的なイメージを持ちやすくなり、記事の信頼性も向上します。ただし、根拠のない数字を使うことは避け、可能な限り信頼できるデータに基づいた数字を使用することが大切です。

係り受けの距離を近づけて読みやすくする

日本語の文章では、「係り受け」の距離が読みやすさを左右します。「主語と述語」や「修飾語と被修飾語」の距離を近づけることで、読者は内容を理解しやすくなるのです。

- 悪い例: 「先日、友人から紹介された、最近話題になっている、多くの有名ブロガーも実践している、効果的なSEO対策の方法を試しました。」

この文では主語と述語の距離が遠く、その間に多くの修飾語が挟まっているため、読者は文末まで読まないと何について書かれているのか理解できません。

- 良い例: 「先日、効果的なSEO対策の方法を試しました。この方法は友人から紹介されたもので、最近話題になっています。」

この改善例では文を分割し、それぞれの文で係り受けの距離を近づけています。これにより読者の理解の負担が軽減され、内容が伝わりやすくなります。

まとめ

この記事では、ブログ記事の書き方について基本から上級テクニックまで幅広く解説してきました。記事の3つの構成要素を理解し、PREP法などの論理的な文章構成を活用することで、読者に伝わりやすい記事が書けるようになります。

初心者の方は、見出しの工夫や接続詞の使い方、文末表現のバリエーションなど、比較的取り組みやすいコツから実践してみてください。

重要なのは、常に読者目線を忘れず、価値ある情報を分かりやすく伝えようとする姿勢です。これらのテクニックを日々の執筆に取り入れることで、あなたのブログ記事はきっと読者の心をつかむでしょう。