「コンテンツマーケティングって結局何をすればいいのか」と迷ったことはありませんか。ユーザーの課題解決を軸に、信頼を積み重ねて最終的な成果につなげるコンテンツマーケティングは、今やあらゆる業種・業界で導入されるマーケティング手法です。しかし、導入したものの「思ったほど成果が出ない」「運用が続かない」といった悩みも多く聞かれます。

本記事では、コンテンツマーケティングの基本的な定義から、施策が失敗してしまう代表的な原因、そして成功に導くための実践ポイントまでを徹底的に解説します。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングが失敗してしまう理由

コンテンツマーケティングは、ターゲットに有益な情報を提供し、信頼関係を築くための重要な施策ですが、想定した効果が得られずに挫折する企業も少なくありません。こうした失敗は、実行段階のミスというよりも、計画や設計の段階に原因が潜んでいるケースが多いのです。

まずは、そうした失敗を引き起こす構造的な要因について、紐解いていきます。

施策内容が正しく設計できていない

コンテンツマーケティングの出発点となるのは、「誰に」「何を」「なぜ伝えるのか」という設計です。これが不明瞭なままでは、いかに文章力のある記事が量産されたとしても、施策全体が意味をなさなくなります。

戦略設計の甘さは後の工程に大きく影響するため、最初の段階で緻密な計画を立てることが重要です。

コンテンツの目的やターゲットが曖昧になっている

コンテンツの成果を最大化するには、その目的とターゲットを明確にすることが前提条件となります。目的が「認知度の向上」なのか「リード獲得」なのかによって、記事の構成やトーン、使うキーワードまで大きく変わるからです。

ターゲットに関しても、「年齢層」や「職業」といった属性だけでなく、悩みや興味関心、情報収集の行動まで踏み込んで設定することが必要です。この2つが曖昧な状態で制作されたコンテンツは、一見役立ちそうに見えても誰にも刺さらない、広く浅い内容になってしまいがちです。初期段階での目的とターゲットのすり合わせは、すべての成果を左右する鍵となります。

ユーザーニーズを把握していない

ユーザー視点に立てていないコンテンツは、いくら丁寧に書かれていても効果を発揮しません。検索ニーズを無視した記事は、そもそも検索エンジンに評価されにくく、露出機会が極端に減ってしまうためです。

また、仮に検索で読まれたとしても、ユーザーの期待に応える内容でなければ、途中で離脱されてしまいます。特に、企業目線の主張や商品説明ばかりが目立つコンテンツでは、信頼を得るどころか、読者にストレスを与えてしまうことさえあります。ユーザーの課題や検索意図を正確に把握したうえで、それに応える形で構成を練ることが、成果につながる第一歩です。

ファネルに沿った制作ができていない

読者がどの段階にいるかを考慮しない一律のコンテンツでは、適切な行動を促すことができません。マーケティングファネル(認知→関心→比較→購入)を無視して情報を並べるだけでは、コンテンツの本来の役割を果たせません。

| ファネル段階 | 目的 | コンテンツ例 |

|---|---|---|

| 認知 | 興味を持たせる | コラム、SNS投稿、初心者ガイド |

| 比較検討 | 信頼を得る | 事例紹介、FAQ、製品比較記事 |

| 購入 | 行動を促す | CTA付き記事、導入メリット解説 |

たとえば、認知段階のユーザーには、興味を引くトピックや業界の基本知識を伝える記事が適しており、比較段階にあるユーザーには、競合との違いや導入事例を提示することが効果的です。適切なタイミングで適切な情報を届けるためには、ファネルごとのニーズに合わせた記事構成が不可欠です。

目標設定や指標が誤っている

コンテンツマーケティングでは、「何をもって成功とするのか」を定義できなければ、成果の検証ができません。多くの失敗例では、KPIの不備や過剰な短期志向によって、本来の目的との乖離が生じています。

また、評価指標の設計が曖昧だと、現場では「うまくいっているのか、いないのか」が判断できず、施策全体が宙に浮いた状態になります。これを防ぐためには、KGI(最終的な到達目標)とKPI(プロセスを評価する指標)の設計を一貫させ、定期的に振り返る文化を根づかせることが大切です。

適切なKPIが設定できていない

成果を数値で測る指標が適切でなければ、コンテンツの評価基準が曖昧になります。たとえば、PV数やセッション数といった数値は分かりやすい一方で、本質的な成果を示しているとは限りません。多くのアクセスを集めても、問い合わせや資料請求に結びついていなければ、ビジネス成果としては意味が薄いからです。

以下は目的に応じた代表的なKPIとその内容をまとめたものです。

| KPI項目 | 内容 |

|---|---|

| 問い合わせ数 | コンバージョンの明確な成果指標 |

| 資料ダウンロード数 | ユーザーの関心度や購買意欲を測るための指標 |

| 平均検索順位 | 検索流入の増加傾向を評価するための基本的なSEO指標 |

| 記事公開数 | 計画に沿ったコンテンツ運用の進捗確認に用いる |

KPIを設定する際は、数値化が可能で、施策の目的と一致しているかを必ず確認する必要があります。また、単発ではなく複数のKPIを組み合わせて評価することで、より総合的な判断が可能になります。

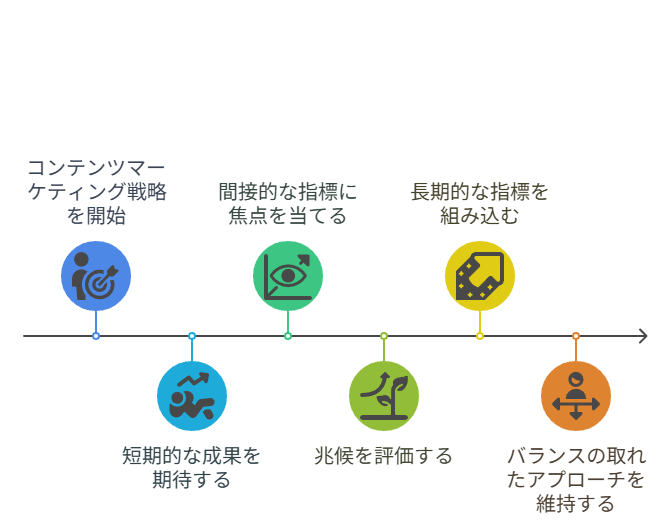

短期的な成果設定のみになっている

コンテンツマーケティングは、育てていくことで資産となる施策です。しかし、短期間での効果ばかりを求めてしまうと、十分な成果が現れる前に評価が下され、施策そのものが中断されることもあります。

特に運用初期では、検索順位の上昇や記事の回遊率、直帰率の改善といった間接的な成果指標に注目する必要があります。これらは、後の問い合わせやコンバージョンにつながる「兆し」として捉えるべきものであり、数値に変化が見られること自体が施策が動いている証です。

また、短期と長期の指標をバランス良く組み合わせることで、モチベーションの維持や上層部への報告も円滑になります。

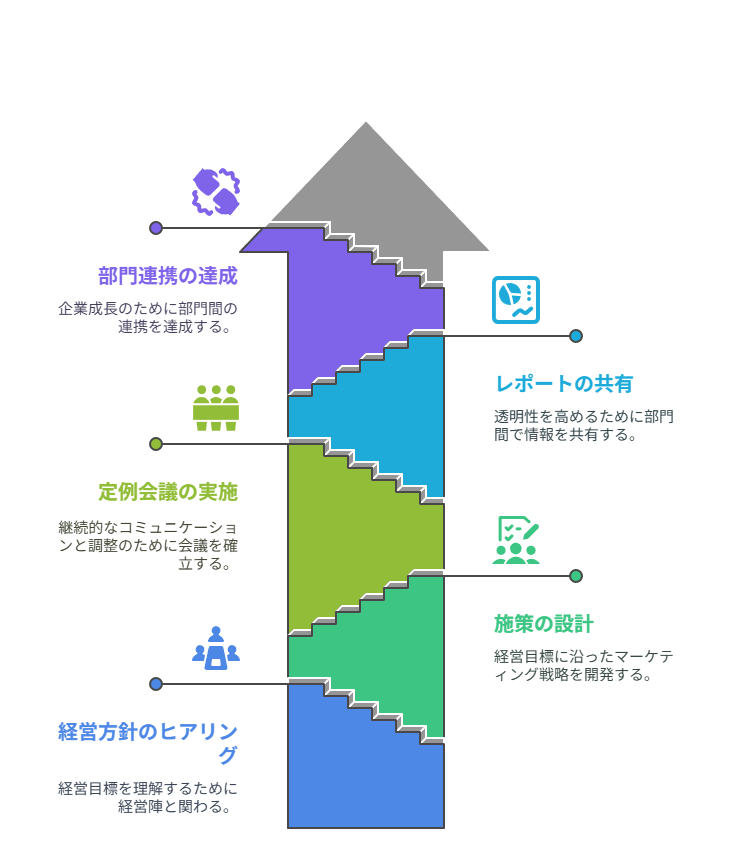

事業目標との連携できていない

マーケティング施策が事業戦略とリンクしていなければ、いくら質の高いコンテンツを配信しても、企業としての成長にはつながりません。経営目標と施策が乖離したままでは、部門ごとの努力が分断され、全体最適な成果を得ることが困難になります。

そのためには、マーケティング担当者だけで施策を進めるのではなく、経営層や営業部門と常に意見交換を行うことが求められます。たとえば、施策開始前に経営方針のヒアリングを行い、どの指標が最も重視されているのかを把握しておけば、それに即した施策を設計することができます。

さらに、定例会議やレポートの共有といった仕組みを取り入れることで、情報の透明性が高まり、他部門からの理解や協力も得やすくなります。

仕組み作りが誤っている

コンテンツマーケティングを円滑に進めるためには、制作や運用のプロセスを整備することが欠かせません。仕組みが不十分だと、成果を出す前に現場が疲弊してしまい、継続そのものが難しくなる恐れがあります。

また、業務が属人化している場合は担当者が異動や退職するだけで施策が止まってしまうリスクも伴います。

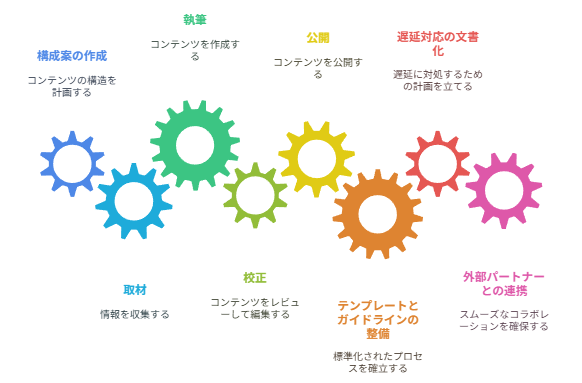

制作プロセスが非効率になっている

コンテンツ制作には構成案の作成、取材、執筆、校正、公開といった複数のステップがあります。これらが都度手探りで進められていたり、個人のやり方に依存していたりすると、作業効率が著しく低下します。テンプレートやガイドラインの整備がされていれば、誰が担当しても一定の品質を担保した進行が可能になります。

また、制作の遅延が起きた際の対応や代替手段も明文化しておくことで、突発的なトラブルにも柔軟に対応できるようになります。全体のプロセスが一貫していれば、外部パートナーとの連携もスムーズになります。

管理体制がないため品質が低下してしまう

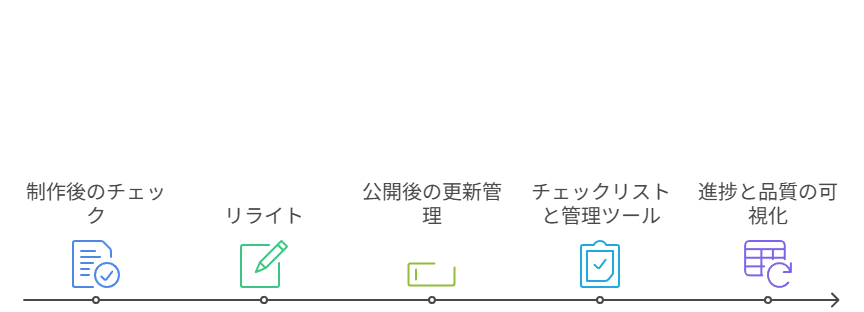

コンテンツの質を維持するためには、制作後のチェックやリライト、公開後の更新管理など、継続的な管理作業が必要です。管理体制が整っていないと、誤字脱字や情報の古さ、重複したテーマの記事が放置されてしまう可能性があります。

また、複数人で制作に関わる場合には、進行状況や役割分担が不明確だと作業が重複したり、抜け漏れが発生したりすることもあります。チェックリストや管理ツールを活用し、進捗や記事の品質を可視化する仕組みを取り入れることが大切です。

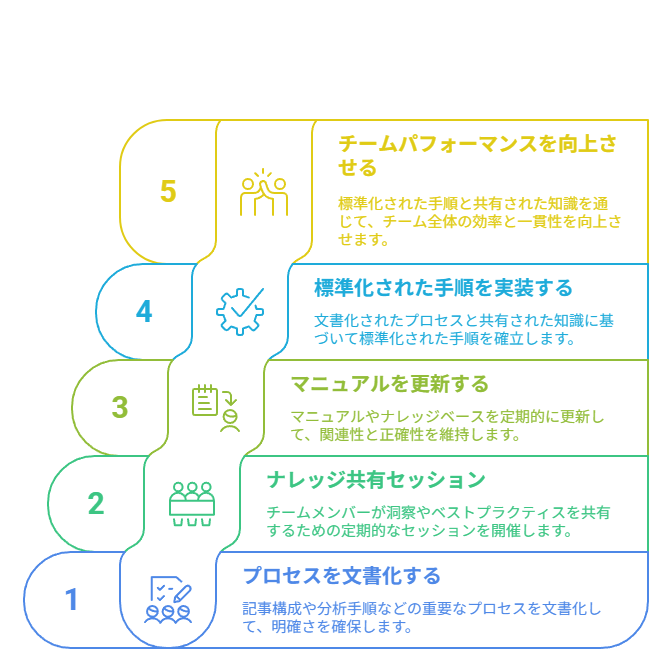

担当が属人化し、知識共有が不足している

コンテンツマーケティングでは、ノウハウや業務手順が個人に閉じていると、チーム全体のパフォーマンスが低下します。属人化の状態では担当者が変更された際に業務の引き継ぎが困難になり、施策の一貫性が失われる恐れがあります。

そのため、記事構成の作成方法や分析手順、修正依頼の流れなどを明文化し、誰でも同じ手順で対応できるような体制を整備する必要があります。ナレッジ共有の場を定期的に設けたり、マニュアルやナレッジベースを更新することも、属人化を防ぐ効果的な手段です。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

コンテンツマーケティングを失敗させないポイント

コンテンツマーケティングで成果を出すには、失敗の要因を正しく理解し、その対策を明確にする必要があります。施策の方向性が曖昧なまま進めてしまうと、どれだけ記事を公開しても効果は得られません。施策を進めるにあたって、重要なポイントについて見ていきましょう。

施策のゴール設定とKPI作り

コンテンツマーケティングがうまくいかない多くのケースでは、最終目標が曖昧であったり、成果を測る指標が適切でないことが原因となっています。施策のスタート時点で「何をもって成功とするのか」を明確にしないと、方向性が定まらず、改善の手がかりも得られません。

目指すゴール(KGI)を定めた上で、その達成に至るまでの中間指標(KPI)を具体的に設定する必要があります。たとえば、問い合わせ数や資料ダウンロード数、ページの遷移回数などは、ユーザーの関心度や行動を数値で把握する上で重要な指標です。

設定するKPIは、数値化できるものであると同時に、実行可能なアクションと連動していることが求められます。

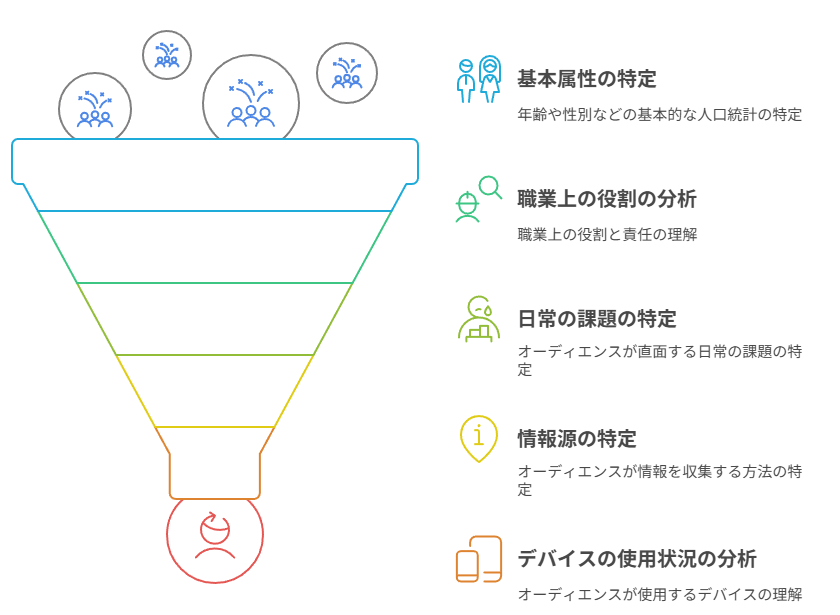

明確なペルソナ設定

コンテンツマーケティングの失敗には、読者像が不明確なまま進めてしまうことが深く関係しています。ターゲットを広く設定しすぎると、コンテンツの焦点がぼやけ、誰の心にも響かない内容になりやすくなります。結果として、専門性が感じられず、検索エンジンにもユーザーにも評価されにくくなってしまいます。

ペルソナを設定する際は、年齢や性別といった基本属性だけでなく、仕事の立場、日常の悩み、情報収集の方法、利用するデバイスなどを細かく想定することが必要です。可能であれば、既存顧客のアンケートや社内データ、SNSの声を分析し、実在するユーザー像に近づけることが効果的です。

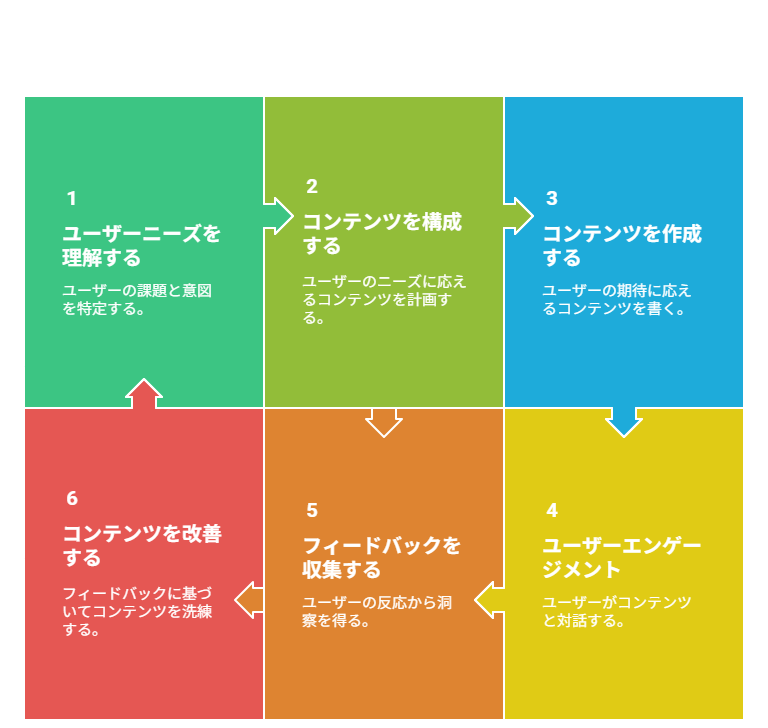

ユーザー視点のコンテンツ制作

読者のニーズを的確にとらえたコンテンツを提供できていないことも、コンテンツマーケティングの失敗につながる要因です。自社の商品やサービスを一方的に紹介するだけの構成では、ユーザーの関心を引き続けることはできません。情報過多の時代においては、読者が「自分に必要な情報だ」と感じられる内容が求められます。

ユーザー視点に立った記事制作を行うには、まず想定される悩みや疑問を明確にし、それを解消する流れでコンテンツを構成することが大切です。読み手が共感できる導入から始まり、具体的な解決策や選択肢を提示し、最後には次の行動につながるよう導線を設けることで、自然な流れが生まれます。

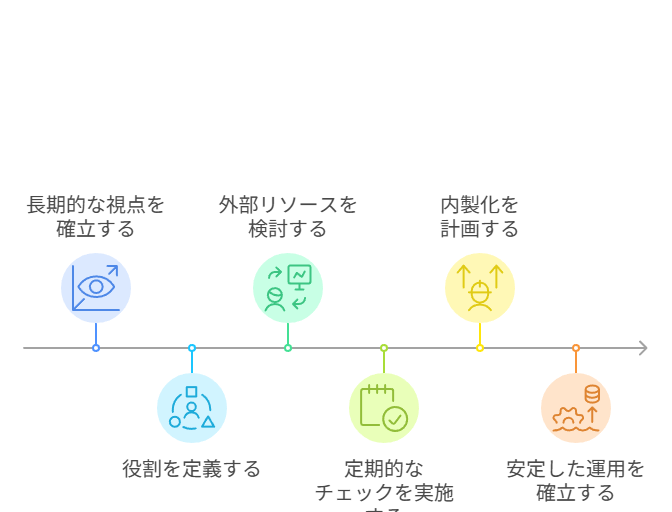

中長期的な運用体制の整備

コンテンツマーケティングは一時的なキャンペーンではなく、長期的に成果を育てていく取り組みです。短期的な結果ばかりを追い求めると、施策そのものが中断され、かえって「失敗だった」と判断されかねません。成果が出るまでには時間がかかるからこそ、あらかじめ継続できる体制を整えることが必要です。

体制構築では、コンテンツの制作・公開・分析を担当する役割を明確に分け、属人化を避けることが基本です。特に序盤はリソース不足になりやすいため、外注との連携も選択肢に入れながらスムーズな運用を意識する必要があります。定例のミーティングやチェックシートを活用することで、運用の抜け漏れも防げます。

また、中盤以降は自社での内製化に向けて準備を進めることも大切です。社内ナレッジを蓄積しながら、無理のない範囲で実行できるフローを確立することで、安定した継続が可能となります。期的に運用する前提で体制を構築することが、失敗を防ぐ土台となります。

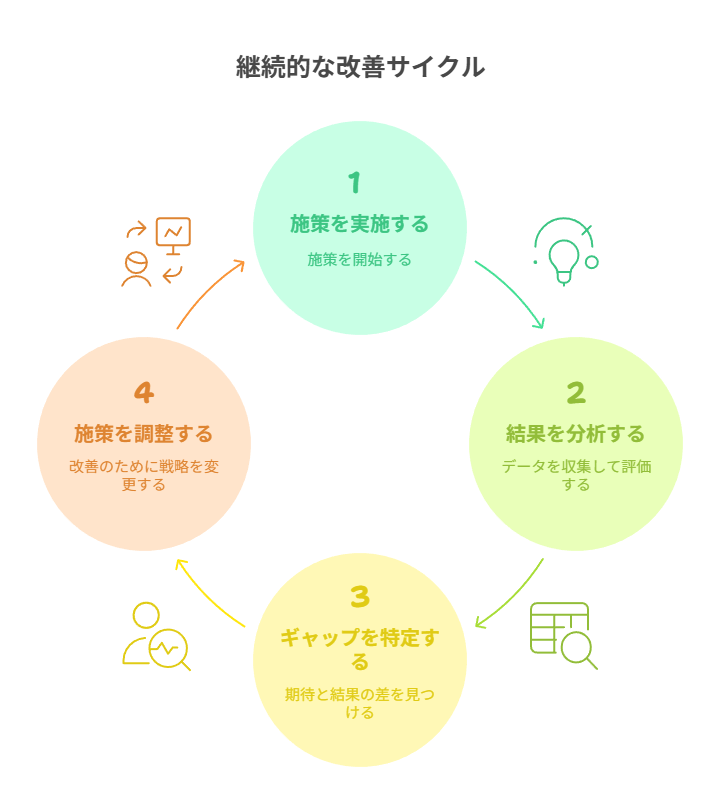

データ分析に基づいた継続的な改善

コンテンツマーケティングを継続的に成長させるためには、施策を実施するだけで終わらせず、必ずその結果を検証する姿勢が必要です。どれだけ手応えのある記事を作成しても、実際にユーザーがどう反応したのかを分析しなければ、改善につなげることはできません。

たとえば、Googleアナリティクスやサーチコンソールを活用すれば、閲覧数や滞在時間、検索経由での流入状況などが把握できます。これらの数値をもとに、期待していた成果とのギャップを見極めることが重要です。想定通りの行動が得られていない場合は、タイトルや構成、CTAの位置などを見直す必要があります。

改善のサイクルを回すには、PDCAやOODAといったフレームワークを取り入れることも有効です。ただし、数字だけを追うのではなく、ユーザーの視点を常に意識しながら改善の方向性を判断することが大切です。

まとめ

コンテンツマーケティングは、単に記事や動画を量産するだけの施策ではなく、明確な戦略と長期的な視点を持って取り組む必要があります。目的の不明確さ、ターゲットの曖昧さ、KPIの未設定など、基本的な設計段階でのミスが、後々の成果に大きく影響してしまいます。また、運用体制の未整備や属人化による品質低下も、多くの現場で見られる共通課題です。

この記事で紹介したように、成功の鍵は「設計」「運用」「改善」という3つの柱をバランスよく整えることにあります。目標とKPIの明確化、ユーザー視点を持ったコンテンツ設計、そして継続的な改善によって、初めて安定した成果が見込めるのです。

今一度、自社のコンテンツマーケティングを体系的に見直し、失敗を回避しながら着実な成長につなげていきましょう。