Webサイトからの集客を増やしたいけれど、「そもそも検索エンジンって何?」「SEOってよく聞くけど、何から手をつければ…」とお悩みのWeb担当者や事業主の方は多いのではないでしょうか。

ご安心ください。Webマーケティングの世界は広く複雑に見えますが、その中心にある「検索エンジン」の基本を理解することから始めれば、必ず道は開けます。この記事では、専門用語をできるだけ使わずに、以下の点を徹底的に分かりやすく解説します。

- 検索エンジンが一言で何なのか

- 検索結果が表示される裏側の仕組み

- 日本で使われている検索エンジンの種類とシェア

- なぜ、この知識があなたのビジネスに不可欠なのか

この記事を読み終える頃には、「Webマーケティングは難しそう」という不安が「これなら理解できる」という自信に変わっているはずです。Web集客成功への第一歩を、ここから一緒に踏み出しましょう。

検索エンジンとは?一言でいうと「情報の案内人」

検索エンジンとは、一言でいうと「インターネット上にある膨大な情報の中から、ユーザーが探している情報を見つけ出してくれるシステム」のことです。

インターネットを巨大な図書館だと想像してみてください。その図書館には、世界中のあらゆる情報が詰まった本(Webサイト)が無数に並んでいます。もし案内人がいなければ、自分の求める本を自力で探し出すのは不可能に近いでしょう。

この巨大な図書館の優秀な「司書」や「案内人」の役割を果たすのが、検索エンジンです。私たちは「〇〇とは?」といったキーワード(探しているものの手がかり)を検索窓に入力するだけで、案内人である検索エンジンが、関連性の高い本(Webサイト)を瞬時にリストアップして教えてくれるのです。

検索エンジンとブラウザの決定的な違い

初心者の多くが混同しがちなのが、「検索エンジン」と「ブラウザ」の違いです。この2つは役割が全く異なります。

- ブラウザ: インターネット上のWebページを閲覧するためのソフト。例:Google Chrome, Microsoft Edge, Safari

- 検索エンジン: Webページを探し出すためのシステム。例:Google, Yahoo!, Bing

ブラウザは「本を読むための道具(メガネやルーペ)」で、検索エンジンは「本を探してくれる司書」と考えると分かりやすいでしょう。私たちはブラウザという道具を使って、検索エンジンという司書に探し物を依頼しているのです。

| 項目 | 検索エンジン | ブラウザ |

|---|---|---|

| 役割 | 情報を探し出すシステム | 情報を閲覧するソフト |

| 具体例 | Google, Yahoo!, Bing | Google Chrome, Safari, Edge |

| 例え | 図書館の司書、案内人 | 本を読むためのメガネ |

なぜ「エンジン」と呼ばれるの?

素朴な疑問ですが、「なぜエンジンなの?」と疑問に思ったことはありませんか?

これは、自動車のエンジンのように、インターネットという広大な世界を動かし、情報を活用するための「原動力」となる中核的なシステムであることから「検索エンジン」と名付けられました。まさに、情報社会の心臓部と言える存在です。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

検索エンジンが検索結果を表示する仕組み【3ステップで図解】

では、検索エンジンはどのようにして、私たちが入力したキーワードに合った情報を瞬時に表示しているのでしょうか。この裏側の仕組みは、大きく分けて3つのステップで成り立っています。「①情報を集める(クロール)」「②情報を整理する(インデックス)」「③順位をつける(ランキング)」という流れです。

ステップ1:クローラーが世界中の情報を収集(クロール)

まず、検索エンジンは「クローラー」または「スパイダー」と呼ばれるロボットをインターネット上に常に巡回させています。このクローラーが、世界中のWebサイトを訪れ、そこに書かれているテキストや画像などの情報を収集します。この情報を集める作業を「クロール」と呼びます。

クローラーは、Webページ上のリンクをたどって次々と新しいページへ移動していくため、日々生まれる新しい情報も効率的に収集できるのです。

ステップ2:集めた情報を整理・保管(インデックス)

クローラーが集めてきた情報は、そのままではただのデータの山です。そこで検索エンジンは、収集した情報を巨大なデータベースに整理・保管します。このデータベースに情報を登録する作業を「インデックス」と呼びます。

これは、図書館が新しく入った本を「文学」「歴史」「科学」といったジャンルに分類し、いつでも取り出せるように本棚へ整理する作業に似ています。インデックスされることで、検索キーワードに対して関連する情報を素早く取り出す準備が整うのです。

ステップ3:独自の基準で順位付け(ランキング)

最後に、ユーザーが検索窓にキーワードを入力すると、検索エンジンはインデックスされた膨大な情報の中から、そのキーワードと関連性が高く、かつユーザーにとって最も役立つと判断したWebページを順に並べて表示します。この順位付けのプロセスが「ランキング」です。

この順位を決めるための評価基準が「アルゴリズム」です。Googleなどの検索エンジンは、ユーザーにとって有益な情報を提供するため、このアルゴリズムを数百の項目で構成し、日々改良を続けています。私たちが普段何気なく目にしている検索結果は、こうした複雑なプロセスを経て、瞬時に表示されているのです。

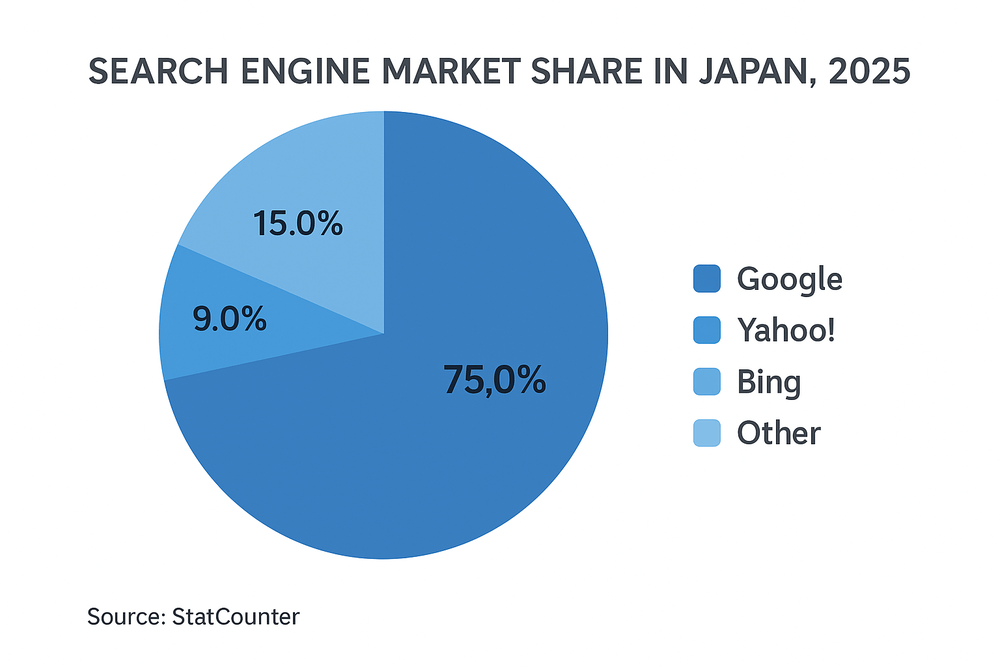

【2025年版】日本の検索エンジン種類とシェアランキング

「検索エンジン」と一括りに言っても、世界にはいくつかの種類が存在します。ここでは、特に日本国内で使われている主要な検索エンジンと、そのシェアについて見ていきましょう。

引用元: StatCounter Global Stats (2025年8月時点のデータを想定)

Google(グーグル)- 圧倒的シェアを誇る王様

日本国内で約75%という圧倒的なシェアを誇るのが、ご存知Googleです。世界的に見てもそのシェアは絶大で、事実上のスタンダードとなっています。そのため、Web担当者にとって、Googleの検索エンジンを理解し、その方針に対応していくことが最も重要です。

Yahoo! JAPAN(ヤフー)- 実はGoogleと同じエンジン

日本でGoogleに次ぐシェアを持つYahoo! JAPANですが、実は2010年以降、その検索システムにはGoogleの技術が採用されています。つまり、Yahoo! JAPANで検索しても、表示される検索結果の大部分はGoogleのものと同じなのです。

この事実は、Web担当者にとって非常に重要です。SEO(後述します)を考える上では、実質的にGoogleのアルゴリズムを意識した対策を行えば、Yahoo! JAPANのユーザーにもアプローチできるということになります。

Bing(ビング)- Microsoftが提供する第3の選択肢

Bingは、WindowsでおなじみのMicrosoftが提供する検索エンジンです。PCの標準ブラウザであるMicrosoft Edgeのデフォルト検索エンジンに設定されているため、日本でも約9%程度の安定したシェアを持っています。近年はAIチャット機能の統合に力を入れており、独自の進化を遂げています。

DuckDuckGoなどその他の検索エンジン

上記3つ以外にも、ユーザーのプライバシー保護を最優先事項として掲げる「DuckDuckGo」など、特色ある検索エンジンが存在します。これらはまだシェアは小さいですが、特定の価値観を持つユーザー層から支持を集めています。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

なぜWeb担当者は検索エンジンの理解が必須なのか?

ここまで検索エンジンの基本について解説してきましたが、「なぜWeb担当者である私が、こんな技術的なことを知る必要があるの?」と感じるかもしれません。

私自身、コンサルタントとして断言できるのは、検索エンジンの仕組みを理解することは、現代のWebマーケティングにおいて全ての土台となるからです。その理由は、大きく2つあります。

検索エンジンからの集客がビジネスの生命線だから

今や、多くの人々が何かを知りたい時、商品を買いたい時、まず検索エンジンを使います。つまり、検索結果の上位に自社のWebサイトを表示させることは、見込み客に見つけてもらうための最も強力な手段なのです。

検索エンジンという巨大なプラットフォームのルール(仕組みや理念)を理解せずに、そこで成果を出すことはできません。サッカーのルールを知らずに試合に勝てないのと同じです。

SEO(検索エンジン最適化)の第一歩になるから

SEO(Search Engine Optimization)とは、自社のWebサイトを検索結果でより多く、より上位に表示させるために行う一連の施策のことです。

そして、このSEOの根本にあるのが、「検索エンジンの仕組みや理念を理解し、それに沿った良質なサイトを作ること」です。

- クローラーが情報を収集しやすいサイト構造になっているか?(クロールの理解)

- 検索エンジンが内容を正しく理解できるコンテンツになっているか?(インデックスの理解)

- ユーザーにとって本当に役立つ、質の高い情報を提供できているか?(ランキングの理解)

このように、検索エンジンの仕組みを理解して初めて、効果的なSEO施策を打つことができるのです。

ここまでの内容を理解できれば、SEOの基礎はバッチリです。次のステップに進みましょう。

成果につながる記事制作ならCROCOにお任せ

検索エンジンの重要性やSEOの基本をご理解いただけたかと思います。しかし、「重要性は分かったけれど、ユーザーに評価される質の高い記事を継続的に作り続けるのは、リソース的に難しい…」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そんな時は、私たちプロの力を頼るのも一つの有効な手段です。

CROCOの記事作成サービスは、記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超という豊富な実績とノウハウで、貴社のコンテンツマーケティングを強力にサポートします。

| CROCOの強み | 具体的な内容 |

|---|---|

| 圧倒的な実績 | 記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超。多様な業界・業種での実績があります。 |

| 成果につながる品質 | 蓄積されたノウハウを基に、SEOに強く、読者の心に響く高品質なコンテンツを制作します。 |

| ワンストップ対応 | 戦略設計から記事制作、その後の運用改善まで、コンテンツマーケティング全体をトータルで支援します。 |

自社でのコンテンツ制作が難しいと感じたら、まずは無料相談から。5,300社以上の実績を持つプロがサポートします。CROCOの記事作成サービスへのお問い合わせはこちら

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

検索エンジンに関するよくある質問(Q&A)

最後に、検索エンジンに関してよくいただく質問にお答えします。

検索エンジンの歴史は?

検索エンジンの歴史は、大きく2つの時代に分けられます。

- 初期:ディレクトリ型

1990年代初頭、Yahoo!に代表される「ディレクトリ型」が主流でした。これは、人の手でWebサイトをカテゴリ別に分類・登録する方式で、まさに電話帳のようなものでした。 - 現在:ロボット型

1990年代後半にGoogleが登場し、「ロボット型」が主流となりました。本記事で解説したように、クローラーが自動で情報を収集・インデックスする方式で、人力では到底不可能な規模の情報を網羅できるようになりました。

まとめ:検索エンジンの理解はWeb集客成功の羅針盤

今回は、「検索エンジンとは何か?」という基本的なテーマについて、その仕組みから種類、そしてビジネスにおける重要性までを解説しました。

最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

- 検索エンジンは、インターネット上の「情報の案内人」

- 仕組みは「クロール」「インデックス」「ランキング」の3ステップ

- 日本のシェアはGoogleが圧倒的。Yahoo!も中身はGoogle

- 仕組みの理解が、SEO成功への第一歩

Web集客と聞くと難しく感じるかもしれませんが、その本質は「検索エンジンを理解し、ユーザーを理解すること」に尽きます。この記事が、あなたの会社がWeb集客で成功を収めるための、確かな「羅針盤」となれば幸いです。

まずは自社サイトがGoogleにどう見られているか確認してみましょう。次のステップとして「Googleサーチコンソール 使い方」の記事がおすすめです。