「サイトの順位がなぜか上がらない…」「コンテンツを増やしているのに、アクセスが伸び悩んでいる…」ウェブサイトを運営していると、こうした壁に突き当たることがありますよね。その原因の一つとして、意外と見落とされがちなのが「重複コンテンツ」の問題です。

もしかしたらあなたも、「重複コンテンツはペナルティを受ける」という話を聞いて、不安に感じているかもしれません。しかし、ご安心ください。多くの場合、重複コンテンツは即ペナルティには繋がりません。ただし、放置すれば確実にサイトのSEO評価をじわじわと下げ、あなたの努力を無駄にしてしまう厄介な存在です。

この記事では、50以上のサイトで重複コンテンツ問題を解決してきた私の経験に基づき、以下の点を徹底的に解説します。

- 重複コンテンツがSEOに与える本当の悪影響とGoogleの評価基準

- 誰でも5分でできる、具体的な重複コンテンツの調べ方

- 原因別に解説する、5つの正しい対策パターン

この記事を最後まで読めば、あなたは重複コンテンツへの漠然とした不安から解放され、自サイトの問題を特定し、自信を持って解決へ踏み出すための一歩を歩めるはずです。

重複コンテンツとは?SEOへの3つの悪影響とGoogleの基準

まず、重複コンテンツ問題の全体像を正しく理解しましょう。このセクションでは、「重複コンテンツとは何か」「なぜSEO評価を下げるのか」という根本的な疑問にお答えします。正しく知ることが、不安解消と的確な対策への第一歩です。

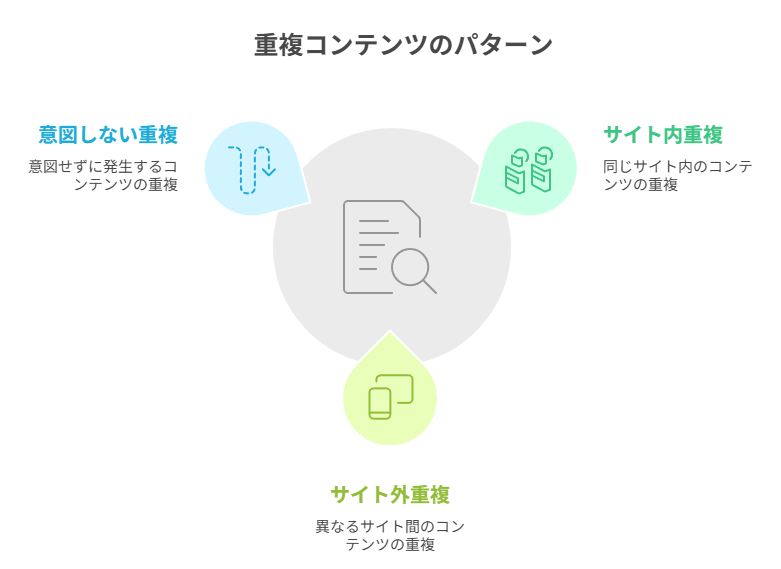

重複コンテンツの定義と発生する3つのパターン

重複コンテンツとは、その名の通り、サイトの内外を問わず、内容が他のページと完全に同一、または酷似しているコンテンツを指します。これは意図せず発生することが非常に多く、主に以下の3つのパターンに分類できます。

サイト内での重複

ウェブサイト内で、同じ内容のページが複数のURLで存在してしまうケースです。

- PCサイトとスマートフォンサイトでURLが異なるが、内容は同じ

www.example.comとexample.comの両方でアクセスできる- ECサイトで、色やサイズ違いの商品の説明文が全く同じ

- 同じ内容のページを、異なるカテゴリにも登録している

サイト外との重複

自分のサイトのコンテンツが、外部のサイトにも存在してしまうケースです。

- 他サイトに自分の記事が無断で転載(コピー)されている

- プレスリリースなど、同じ内容を複数のメディアに配信している

- 外部のブログサービスなどに、自社サイトの記事をそのまま転載している

意図しない技術的な重複

システムの設定など、技術的な要因で意図せず重複ページが生成されるケースです。

https://example.com/pagehttps://example.com/page/(末尾のスラッシュの有無)https://example.com/page?sessionid=12345(セッションIDなどのパラメータ付きURL)- 印刷用のページ(

?print=trueなど)

SEO評価を下げる3つのデメリット【ペナルティではない?】

「重複コンテンツはペナルティを受ける」と心配される方が非常に多いのですが、悪質なコピーサイトでもない限り、Googleから手動ペナルティを受けることは稀です。

私が以前担当したクライアントで、ECサイトの商品ページより、そのページの「印刷用ページ」のほうが検索順位が高くなってしまっているケースがありました。これはペナルティではありませんが、購入ボタンのない印刷用ページにユーザーが流入していたため、大きな機会損失に繋がっていました。

このように、重複コンテンツの本当の怖さは、ペナルティそのものよりも、以下のようなSEO評価における3つのデメリットにあります。

| 比較項目 | 手動による対策(ペナルティ) | アルゴリズムによる評価低下 |

|---|---|---|

| 原因 | Googleの品質に関するガイドラインへの意図的・悪質な違反(例:無断複製しただけのサイト) | 意図しない重複コンテンツの放置による、Googleの評価の非効率化 |

| 影響 | 該当ページのインデックス削除、サイト全体の順位大幅下落など、深刻な影響 | 順位の伸び悩み、意図しないページの表示、被リンク評価の分散など、じわじわと現れる機会損失 |

| 確認方法 | Search Consoleの「手動による対策」レポートに警告が表示される | Search Consoleに直接的な警告は出ない。順位やインデックス状況から推測する必要がある。 |

- 被リンク評価の分散

外部サイトからあなたのページへ送られる「被リンク」は、SEOにおける重要な評価指標です。しかし、同じ内容のページが複数存在すると、本来1ページに集まるはずだった被リンクが、pageA.htmlとpageB.htmlに分散してしまいます。これにより、各ページの評価が薄まり、本来獲得できるはずの順位を逃してしまいます。 - クロールバジェットの無駄遣い

Googleのクローラー(サイト情報を収集するロボット)が、一定期間内にサイトを巡回できるページ数には限りがあります(これをクロールバジェットと呼びます)。サイト内に重複ページが多いと、Googleが同じような内容のページばかりをクロールしてしまい、本当に評価してほしい新規ページや重要なページを発見してもらえない可能性があります。 - 意図しないページの表示

Googleは、重複しているページの中から最も代表的だと判断したページを検索結果に表示しようとします。しかし、その判断が常にサイト運営者の意図通りとは限りません。先ほどの私のクライアントの例のように、PC用のURLではなくスマホ用のURLが表示されたり、パラメータ付きのURLが表示されたりして、ユーザー体験やコンバージョンに悪影響を与えることがあります。

Googleの公式見解と評価基準を解説

では、Google自身は重複コンテンツをどのように捉えているのでしょうか。情報の信頼性を担保するため、Googleの公式ドキュメントを見てみましょう。

Google は、重複しているコンテンツを正規バージョンに統合するよう努めています。この統合により、重複する URL に向けられたリンクなどのシグナルが 1 つの URL にまとめられます。シグナルを統合することで、Google はページを検索結果でより適切にランク付けできます。

ここからわかる重要なポイントは、Googleは重複コンテンツを悪と見なして罰するのではなく、あくまで「正規ページ」を一つにまとめようと努力している、という点です。

しかし、その「正規化」のプロセスをGoogle任せにしてしまうと、前述したような評価の分散や意図しないページの表示といった問題が起こり得ます。だからこそ、私たちがウェブサイト側で「このページが正規のURLです」と明確にGoogleへ伝える対策が必要不可欠なのです。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

【5分で完了】重複コンテンツの調べ方・無料チェック方法

自サイトに重複コンテンツの疑いがある場合、まずは現状を把握することが重要です。幸い、特別な有料ツールを使わなくても、無料で簡単にチェックする方法があります。ここでは、私がクライアントのサイトを診断する際に必ず行う、基本的な調査方法を3ステップでご紹介します。

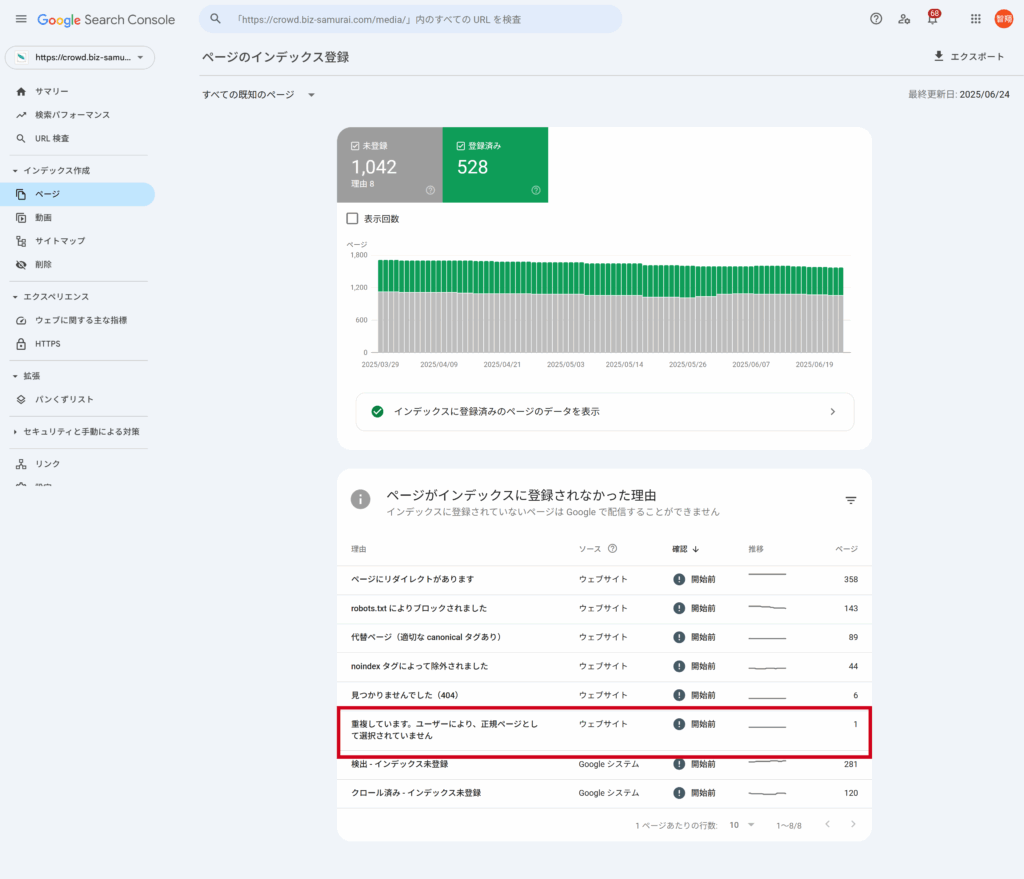

1. Google Search Consoleでインデックス状況を確認

Google Search Consoleは、サイト運営者にとって必須の無料ツールです。まだ導入していない方は、必ず設定してください。

重複コンテンツの兆候は、Search Consoleの「インデックス作成」>「ページ」レポートで確認できます。

レポート内の「ページがインデックスに登録されなかった理由」の項目に注目してください。特に以下のステータスが表示されている場合は、重複コンテンツが存在する可能性が高いです。

- 重複しています。Google により、ユーザーが指定した正規ページとは別のページが選択されました

あなたが正規ページとして指定したURL(canonicalタグなど)とは別のURLを、Googleが正規ページとして判断した状態です。あなたの意図とGoogleの判断にズレが生じています。 - 重複しています。送信された URL は正規ページとして選択されていません

サイトマップなどで送信したURLが、他のページと重複していると判断され、インデックス登録されなかった状態です。 - 代替ページ(適切な canonical タグあり)

canonicalタグによって、別のページが正規ページとして正しく指定されている状態です。これは意図通りの設定であれば問題ありませんが、意図せず多くのページがこのステータスになっている場合は、サイト構造を見直す必要があるかもしれません。

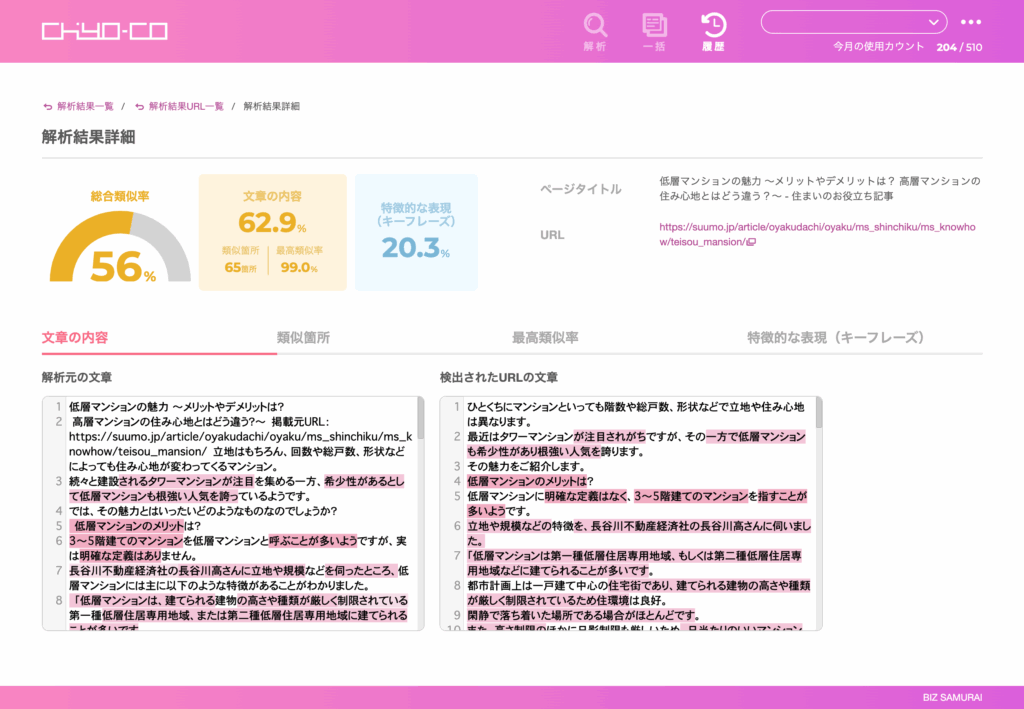

2. 記事の類似・剽窃を正確に判定するなら「chiyo-co」

Search Consoleや検索コマンドでのチェックは手軽ですが、あくまで簡易的なものです。特に、外注ライターに記事作成を依頼している場合や、AIライティングツールを利用している場合、意図せず他サイトと内容が類似してしまうリスクは常に付きまといます。

私のコンサルティング業務では、こうしたリスクを正確に洗い出すため、専門的なチェックツールを活用しています。その中でも特に信頼しているのが、CROCO株式会社が提供する「chiyo-co(ちよこ)」です。

chiyo-coが優れているのは、単なるコピペ(完全一致)だけでなく、特許取得済みの自然言語処理技術(第7138981号)を使って、文章の「類似度」まで判定できる点です。語尾を変えたり、単語を入れ替えたりしただけのリライト記事も見抜くことができるため、コンテンツの品質管理レベルを格段に向上させることができます。

出版社や大手メディアも導入している実績があり、その信頼性は折り紙付きです。月間10回までなら無料で試せるフリープランもあるので、自社コンテンツの品質に不安がある方や、外注コンテンツのチェック体制を強化したい方は、一度試してみる価値は十分にあります。

高精度な重複チェックを試してみる → chiyo-co

【原因別】重複コンテンツの正しいSEO対策5パターン

さて、重複コンテンツの存在を確認できたら、次はいよいよ具体的な対策です。対策方法は、原因によって異なります。間違った対策はかえって状況を悪化させる可能性もあるため、慎重に選びましょう。ここでは、私が現場でよく遭遇する5つの原因と、それぞれに最適な解決策をステップ・バイ・ステップで解説します。

対策1:複数のURLを1つに統合する「canonicalタグ」

canonical(カノニカル)タグは、「このページの内容は、指定した別のURLのページと重複していますが、正規ページはそちらです」とGoogleに伝えるためのHTMLタグです。最も一般的で、多くのケースで有効な対策です。

- 有効なケース:

- PCサイトとスマホサイトでURLが異なる場合

- ECサイトで、色やサイズ違いなど、説明文は同じだがURLが異なる商品ページ

- ABテストで、内容は同じだがURLが異なるページを複数用意している場合

- ソート順や絞り込み機能で、パラメータ付きのURLが生成される場合

正規化したいページの<head>セクション内に、以下のように記述します。

<link rel="canonical" href="【正規ページのURL】">例えば、https://example.com/product-a?color=red というページの正規URLが https://example.com/product-a である場合、product-a?color=red ページの<head>内に以下のように記述します。

<link rel="canonical" href="https://example.com/product-a">対策2:ページを恒久的に移転させる「301リダイレクト」

301リダイレクトは、古いURLにアクセスしたユーザーやクローラーを、新しいURLへ恒久的に転送する設定です。ページのURLを完全に変更した場合や、サイトを移転した場合に使用します。

canonicalタグが「あくまで推奨」であるのに対し、301リダイレクトは「強制的な転送」であり、古いURLが持っていたSEO評価(被リンクなど)を、ほぼそのまま新しいURLに引き継ぐことができる強力な方法です。

- 有効なケース:

- サイトを移転し、ドメインが変更になった場合

- サイトの常時SSL化(http→https)に伴い、URLが変更になった場合

wwwの有無や、index.htmlの有無を統一したい場合

Apacheウェブサーバーの場合、.htaccessファイルに以下のように記述します。

RewriteEngine On

RewriteRule ^old-page.html$ https://www.example.com/new-page.html [R=301,L]対策3:検索結果への表示を防ぐ「noindexタグ」

noindex(ノーインデックス)タグは、「このページをGoogleの検索結果に表示しないでください」と伝えるためのHTMLタグです。

重複しているだけでなく、ユーザーにとって価値が低い、あるいは検索結果に表示される必要のないページに使用します。

- 有効なケース:

- サイト内検索の結果ページ

- ログインしないと見られない会員限定ページ

- 資料請求後のサンクスページ

- 内容の薄いタグページやアーカイブページ

インデックスさせたくないページの<head>セクション内に、以下のように記述します。

<meta name="robots" content="noindex">注意点: noindexタグは非常に強力です。誤って重要なページに使用すると、そのページが検索結果から消えてしまい、アクセスが激減する可能性があります。使用する際は、対象ページを十分に確認してください。

対策4:ECサイト等で必須の「URLパラメータ設定」

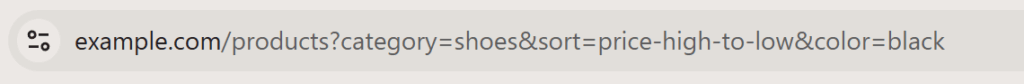

ECサイトの絞り込み検索や、BtoBサイトの資料検索などで使われるURLパラメータ(URLの末尾に付く ? 以降の文字列)は、意図しない重複コンテンツの温床になりがちです。

例えば、上記のようなURLは、並び順や色を変えるたびに無数に生成される可能性がありますが、表示される商品リストが少し変わるだけで、ページの基本的な内容は同じです。

このようなケースでは、パラメータが付いていないURL(この場合は https://example.com/products)を正規URLとして、対策1で紹介したcanonicalタグを設定するのが最も確実な方法です。

対策5:類似コンテンツの「リライト・統合」

ここまでは技術的な対策でしたが、根本的な解決策として最も効果的なのが、コンテンツそのものを見直すことです。

サイト内に、テーマは似ているものの、それぞれ内容が中途半端な記事が複数存在していませんか? 私の経験上、特に長年運営しているブログやオウンドメディアでは、こうした「カニバリゼーション(共食い)」を起こしているケースが散見されます。

このような場合は、技術的な対策に頼るのではなく、複数の類似記事を1つの高品質で網羅的な記事に統合(リライト)しましょう。

これにより、評価が分散していた各記事の価値を1つに集約でき、より強力なコンテンツとしてGoogleに評価されるようになります。統合後は、元の古い記事から新しい記事へ、対策2で紹介した301リダイレクトを設定するのを忘れないでください。

記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績

豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。

記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。

重複コンテンツに関するよくある質問

最後に、クライアントからよくいただく質問とその回答をまとめました。あなたの疑問も、ここで解消されるかもしれません。

Q. 他サイトと内容が少し似ているだけでもペナルティになりますか?

A. 悪質な意図がなければ、過度に心配する必要はありません。

例えば、ニュース記事の引用や、一般的な事実・定義の説明など、ある程度内容が似てしまうのは仕方のないことです。Googleも文脈を理解しているため、これらが即座に問題視されることはありません。

問題となるのは、他人のコンテンツを丸ごとコピーして、あたかも自分が作成したかのように公開する「無断転載」や「剽窃」です。これは著作権の侵害にもあたり、Googleのガイドライン違反として厳しいペナルティの対象となる可能性があります。

Q. 対策後、どのくらいで効果が出ますか?

A. 一概には言えませんが、数週間から数ヶ月かかるのが一般的です。

canonicalタグや301リダイレクトなどの対策を施しても、その効果がすぐに検索順位に反映されるわけではありません。Googleのクローラーが再度あなたのサイトを訪れ、変更を認識し、評価を再計算するまでに時間がかかります。

私の経験では、早ければ2~3週間、サイト規模やクロールの頻度によっては2~3ヶ月かかることもあります。対策後は焦らず、Search Consoleでインデックス状況の変化を定期的に見守りましょう。

まとめ:定期的なチェックと正しい対策でSEO評価を守ろう

今回は、多くのサイト運営者が悩む「重複コンテンツ」について、その原因から調べ方、具体的な対策までを網羅的に解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 重複コンテンツの本当の怖さは、ペナルティではなく「被リンク評価の分散」「クロールバジェットの無駄遣い」「意図しないページの表示」という3つの機会損失にある。

- 調査はまず無料ツールから。

Google Search Consoleと検索コマンドで、自サイトの状況を把握できる。 - 高精度なチェックや外注・AIコンテンツの品質管理には「

chiyo-co」のような専門ツールの活用が有効。 - 対策は原因に応じて選択することが重要。

canonical、301リダイレクト、noindex、リライト・統合を正しく使い分ける。

重複コンテンツは、気づかないうちにサイトの成長を妨げる静かなブレーキのようなものです。しかし、一度仕組みを理解し、正しい対処法を身につければ、決して怖いものではありません。

この記事を参考に、ぜひあなたのサイトの健全性をチェックしてみてください。そして、もし問題が見つかったら、一つひとつ着実に対策を進めていきましょう。その地道な努力が、将来の安定したSEO評価へと繋がっていきます。

自サイトの状況判断に迷ったら、専門家への相談も検討しましょう。